Серия монетовидных жетонов «Пять пядей – первопроходцы земли русской» интересна тем, что её коллекционируют по-разному. Одни ограничились программой-минимум, покупая по одному жетону для каждого из русских исследователей. Другие кропотливо собирают генеральную коллекцию, ведь серия изобилует разновидностями. Попробуем понять истоки серии и подробно разобрать её последние выпуски.

Жетон серии выпуска 2023 года

Жетон серии выпуска 2023 года

Первые жетоны серии

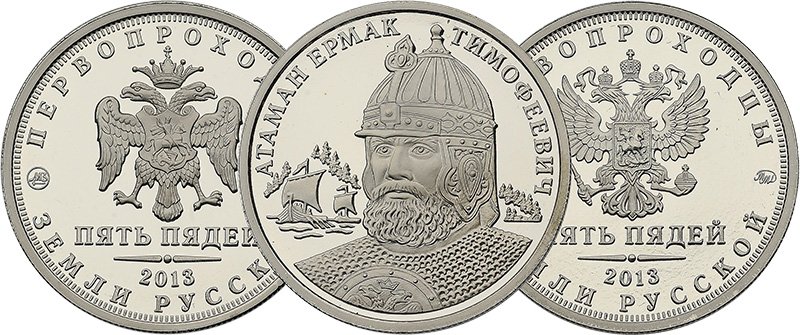

Начало серия берёт в 2013 году, когда по инициативе фирмы «МастерВижн» Московский монетный двор занялся чеканкой жетонов, с которых на нас глядели Семён Дежнёв, Ерофей Хабаров и другие первопроходцы, чьими героическими усилиями Россия превратилась в самую большую страну мира. Купившие новинку, сразу увидели, что при одинаковом портрете на одной стороне жетоны могли отличаться оборотом. Главное отличие – тип Государственного герба, который мог быть гербом современной России или историческим гербом, действовавшим в эпоху, когда жил первопроходец.

Различные гербы у одной и той же позиции

Различные гербы у одной и той же позиции

Разные версии одного жетона отличались и тиражами. Например, жетон «Атаман Ермак Тимофеевич» с лицевой стороной «Герб Российской Федерации» отчеканен в количестве тысячи штук, а у того же жетона, но с лицевой стороной «Герб Русского Царства времени Ивана Грозного» тираж вдвое меньше. Варьировались тиражи и в зависимости от выпуска. Например, указано, что жетонов «Гермоген Албазинский» с гербом РФ выпущено в несколько раз больше, чем с историческим гербом. Цена малотиражных версий почти сразу выросла. Точные сведения по тиражам тех лет указаны в шестом издании каталога Андрея Федорина «Монеты страны Советов».

Базовая версия жетона

Базовая версия жетона

- материал: медно-никелевый сплав (нейзильбер);

- диаметр: 30 мм;

- вес: около 10 грамм;

- гурт: рифления.

За исключением герба оборот жетона един для всей серии. Дугой вдоль канта приведено официальное её наименование. Второе название – «Пять пядей» – выбрано в качестве номинала. И оно неслучайно, ведь в старорусской системе мер две пяди равнялись стопе, три пяди звали локтем, четыре пяди составляли аршин, а пять пядей именовались шагом. Как говорит известная китайская поговорка: «Путешествие в тысячу миль начинается с одного-единственного шага», а первопроходцы терпеливо шли версту за верстой, описывая ранее неведомые земли. Кроме вензеля ММД на этой стороне отчеканен и логотип «МастерВижн».

Версия в драгоценном металле

Версия в драгоценном металле

- материал: серебро 925-й пробы с золочением 5 микрон 999-й пробы;

- диаметр: 30 мм;

- гурт: рифления;

- качество: Proof.

Существуют и серебряные версии жетонов серии. Они чеканились по 50 штук и продавались с сертификатом подлинности, где фиксировался и номер жетона в составе лимитированной партии. На таком жетоне ставилось клеймо и указание пробы. Первый этап чеканки продлился до 2016 года включительно.

На что обратить внимание при покупке

Отличия обычного качества чеканки (слева) от коллекционного (справа)

Отличия обычного качества чеканки (слева) от коллекционного (справа)

Второе дыхание серия обрела спустя семь лет. 22 мая 2023 года фирменный салон Московского монетного двора объявил о выходе нового жетона серии, которым стал «Муравьёв-Амурский». Главное отличие новинки – обновлённая дата, упрощённый логотип «МастерВижн» и обычное качество чеканки (Uncirculated). А ведь раньше ряд выпусков чеканился ещё и в коллекционном качестве (Proof). Все жетоны на этот раз паковали в защитный блистер размером 85×55 мм.

Различные виды жетона в блистерах

Различные виды жетона в блистерах

Заявленный тираж блистера – 1000 штук. Интрига в том, что в блистере может оказаться и жетон со старой датой в качестве Proof. Поэтому на блистерах в этом случае отпечатано указание «Качество: пруф и АЦ». Снова началась погоня за разновидностями. Обладатели жетонов прежних лет докупали выпуски с датой «2023». Новичкам же стало интересно заполучить ранние жетоны. Мы последовательно разберём новые выпуски, расположив их относительно даты выхода блистеров, начиная с 2023 года.

1-й выпуск. «Николай Николаевич Муравьёв-Амурский»

Н.Н. Муравьёв-Амурский на жетоне

Н.Н. Муравьёв-Амурский на жетоне

С этим человеком заочно знаком любой, кто держал в руках банкноту 5000 рублей образца 1997 года. Ведь на её стороне изображён памятник, установленный в Хабаровске в честь Муравьева-Амурского, занимавшего пост генерал-губернатора Восточной Сибири с 1847 по 1861 год. Путь к столь высокой должности оказался долгим и непростым. Боевое крещение юноша получил на русско-турецкой войне 1828-1829 гг. Далее последовала Кавказская война. После армейских компаний дослужившегося до чина генерал-майора Муравьёва отправили на ревизию Тульской области, где он проявил невероятные усердие и рвение. За это его назначили на должность генерал-губернатора дальневосточного региона. Опираясь на исследования Невельского, Муравьёв понял важность Амура как пути к Тихому океану и способствовал включению этой реки в границы России. Переговоры с китайцами привели к заключению Айгунского трактата, окончательно сделавшего реку российской. Для усиления защиты восточных границ Муравьёв, получивший в 1858 г. титул графа Амурского, основал Благовещенск, Владивосток и Хабаровск. Детально изучив подвластный ему регион, Муравьёв-Амурский строил планы включения в состав России Монголии и даже Кореи, но политика Санкт-Петербурга, занятая европейскими делами, и неудачи добровольного переселения в пустынные районы не дали осуществиться этим смелым намерениям.

2-й выпуск. «Николай Михайлович Пржевальский»

Н.М. Пржевальский на жетоне

Н.М. Пржевальский на жетоне

Названная в его честь лошадь (и несколько других видов животных) – далеко не единственная заслуга Николая Михайловича. Прославили путешественника экспедиции в Центральную Азию, когда были собраны ценные сведения о Монголии, Северном Китае и Тибете. Путешествиям предшествовала служба в Русской императорской армии, где Пржевальский получил чин штабс-капитана. Далее его командировали изучать Уссурийский край, где Николай Михайлович собрал богатые коллекции, а также множество данных о населении и природных условиях региона. Успех командировки, проведённой при минимальном финансировании, послужил поводом для отправки Пржевальского на три года в Северный Китай и Монголию. Однако эти исследования стали лишь началом грандиозного изучения тех мест, вылившегося в пять путешествий по Центральной Азии. О подробности этого пути, растянувшегося почти на два десятилетия, рассказывает другая наша статья.

3-й выпуск. «Невельской Геннадий Иванович»

Г.И. Невельской на жетоне

Г.И. Невельской на жетоне

Исследователь Дальнего Востока начал службу на флоте в эскадре адмирала Федора Петровича Литке. Многим сложно поверить, что плаванья по европейским портам ничуть не прельщали Геннадия Ивановича, и при первой же оказии он заявился командовать судном «Байкал», чей путь лежал на Камчатку. На Восток мореплавателя развернули две мечты: Невельской желал найти путь в Амур из Тихого океана и доказать всем, что Сахалин – это остров. При содействии Н.Н. Муравьёва и командующего главным морским штабом А.С. Меншикова Невельской без императорского соизволения отправляется на изыскания. Гипотезы мореплавателя полностью подтвердились, а пройденный маршрут позволил открыть неведомые дотоле земли. Вопреки высочайшим предписаниям был основан и город Николаевск-на-Амуре, что закрепило эту территорию за Россией и породило известную фразу «Где раз поднят русский флаг, там он спускаться не должен». По возвращению в столицу Геннадий Иванович систематизировал накопленные знания о Дальнем Востоке и активно участвовал в работе Амурской компании, а также учёного отделения Морского технического комитета. За свои исследования Невельской в январе 1874 года получил адмиральское звание.

4-й выпуск. «Григорий Александрович Потёмкин-Таврический»

Г.А. Потёмкин-Таврический на жетоне

Г.А. Потёмкин-Таврический на жетоне

К вершинам славы юного Григория вели не только любознательность и честолюбие: за успехи в науках при обучении в Московском университете его наградили золотой медалью и представили в числе лучших императрице Елизавете Петровне. Тем удивительнее его последующее исключение из студенческих рядов за пропуск занятий, которое привело его на военную службу. Счастливой звездой Потёмкина стало участие в дворцовом перевороте, приведшем на престол Екатерину II. В списке первопроходцев он значится благодаря усердию, проявленному при обустройстве Новороссии. Хотя поговорка «потёмкинская деревня» показывает, что блистательные планы Потёмкина были далеки от завершения, однако за преобразование ранее пустынных степных просторов в населённые земли Потёмкин получил к фамилии почётное прибавление Таврический. Стараниями Григория Александровича основаны Екатеринослав (Днепропетровск), Херсон, Севастополь и Николаев, а также Черноморский военный флот. О других деяниях Потёмкина-Таврического читайте здесь.

5-й выпуск. «Крашенинников Степан Петрович»

С.П. Крашенинников на жетоне

С.П. Крашенинников на жетоне

Знаменитый исследователь Сибири и Камчатки азы знаний получил в московской Славяно-греко-латинской академии, после чего существенно нарастил их в Академическом университете Санкт-Петербурга. По окончании обучения его включили в состав Великой Северной экспедиции под командованием внушительного профессорского состава. В путешествии, затянувшемся на три года, Крашенинников оказался в составе группы профессора Иоганна Георга Гмелина-старшего. В Сибири маршрут проходил по Приенисейскому краю, а зимовали путешественники в Якутске, где в то время пребывала и команда Витуса Беринга. Далее Крашенинникова командировали на исследования Камчатки, продолжавшиеся на протяжении четырёх лет. По возвращению в столицу он оказался в Академии наук, где появилась его главная научная работа – «Описание земли Камчатки». Изданный уже после смерти автора двухтомник пережил множество переводов на важнейшие мировые языки. Память о его географических достижениях увековечена в топонимах Дальнего Востока, а за успехи в ботанике в его честь назвали несколько растений.

6-й выпуск. «Александр Андреевич Баранов»

А.А. Баранов на жетоне

А.А. Баранов на жетоне

Александр Андреевич прославился детальным изучением Русской Америки. Увидев его способность в торговых делах, Баранова взяли в штат Северо-Восточной компании, занимавшейся добычей пушного зверя на Аляске. После трансформации фирмы в Российско-американскую компанию Баранов лично участвует в строительстве Ново-Архангельска, ставшего административным центром Русской Америки. Баранова интересовала не только Аляска. С его подачи выстроили в Калифорнии русскую крепость Росс (сейчас Fort Ross), а также наладили торговые пути в Китай и на Гавайские острова. Казалось, ещё немного, и Гавайи тоже станут русской землёй, и не случилось этого не по вине Баранова. Оторванный от России на много лет, Баранов решился вернуться на родину лишь в преклонном возрасте и умер на корабле по пути домой. На монете 25 рублей 1991 года из палладия (выпуск «Ново-Архангельск» серии «250 лет открытия Русской Америки») за основу для портрета взята картина Михаила Тихонова. На жетоне изображение первопроходца развернули, а на свободное место поместили форт Ново-Архангельск.

7-й выпуск. «Гермоген Албазинский»

Гермоген Албазинский на жетоне

Гермоген Албазинский на жетоне

Последний на момент выхода обзора жетон посвящён иеромонаху Ермогену (Гермогену) Киренскому и Албазинскому. Вехи его жизненного пути нам известны по рукописи 1858 года «Житие св. Гермогена, основателя Свято-Троицкого Киренского монастыря» (ныне оцифрована и доступна для чтения в сети). Помимо путешествий по труднодоступным районам Сибири, только-только осваиваемой русскими первопроходцами, Гермоген взял на себя участь христианского миссионера. Он был современником Ерофея Хабарова. Конфликт восставших казаков с воеводой Обуховым, впоследствии убитым ими, вынудил Гермогена последовать за ними на Амур, где он основал Албазинский монастырь. Первое русское поселение на Амуре на то время пустовало, и бежавшие казаки вдохнули вторую жизнь в эти места. Вместе с ними Гермоген оборонял Албазин от китайцев и манчжуров. Вернуться в ранее созданную им Усть-Киренскую пустынь Гермогену довелось лишь незадолго до смерти.

Серия ещё даже не добралась до экватора. Судя по анонсам, всего планируется выпустить примерно два десятка жетонов. Интересно будет взглянуть, кто ещё окажется в серии «Пять пядей» наряду с первопроходцами ранних выпусков.