Писать обзор о советских червонцах трудно по тем причинам, что какой-нибудь из приведённых фактов уже завтра будет опровергнут непредвиденной публикацией ранее неизвестных архивных документов или экспонатом в музее Гознака, прежде не выставлявшимся для широкой общественности. И всё же попробуем проследить историю этой монеты от возникновения идеи её чеканки до воплощений XXI века, основываясь на материалах Музея Гознака, Музея Банка России, а также работах Михаила Смирнова, Марата Глейзера, Никиты Моисеенко, Андрея Федорина и Василия Капустина.

Изображение червонца 1925 г. на памятной монете России

Изображение червонца 1925 г. на памятной монете России

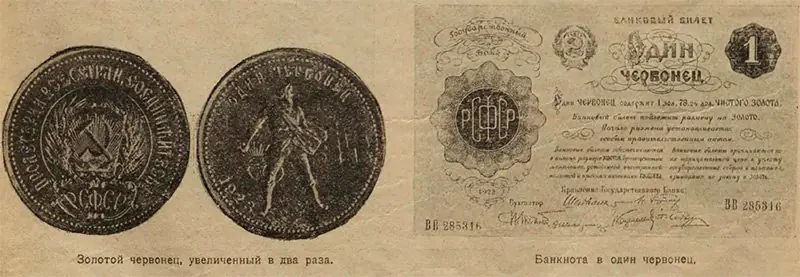

Бумажный червонец и червонец на бумаге

О многообразии денежных знаков периода первых лет становления советской власти рассказывает другая наша статья. Здесь же мы исследуем только червонец. От полного устранения денег, изначально планировавшегося большевиками, пришлось отказаться. Введённая временная валюта – совзнаки – стремительно дешевела. В числе расчётных единиц тогда значились индексный рубль (рассчитывался по изменению цен на определённый список продуктов), хлебный рубль (считался по цене на хлеб) и золотой рубль. Последний обеспечивался расчётами царским или иностранным золотом. В обилии ценников на миллионы и миллиарды требовалась крепкая денежная единица. Стартовой точкой её появления можно считать высказанное весной 1921 года 3.С. Каценеленбаумом предложение ввести в стране валюту, привязанную к металлу (лучше всего, к золоту), и собирать налоги исключительно в ней.

Через год предложение, казавшееся фантастическим его автору, внезапно начало воплощаться. Сначала появились дискуссии о названии, где среди привычных исконно-русских «целковый» и «гривна» появилось веяние нового времени – «федерал». Однако предпочтение отдали «червонцу», ведь новые деньги планировалось обеспечивать не серебром, а золотом. Для этого декреты Совнаркома от 25 июля и 11 октября 1922 года наделяют Государственный банк правом эмиссии особой денежной единицы – червонца, который на 25% обеспечивался золотом, а на 75% - ходовыми товарами. Номинально червонец равнялся десяти рублям, но по сути вводилась параллельная валюта, соотносящаяся с рублём совзнаков по рыночному курсу.

Постановление от 26 октября 1922 года предписывало приступить и к чеканке золотой монеты с параметрами, аналогичными десятирублёвке Николая II. В линейке бумажных червонцев от 1 до 50 червонцев отказались от старшего номинала, и самой крупной банкнотой стали 25 червонцев, приравненные к 193,5 грамма драгоценного металла. Равенство было чисто символическим. На банкноте значилось, что обмен будет начат после выхода особого правительственного акта. Но никакого подобного документа так и не появилось, поэтому обмен на золото остался декларацией о намерениях. Впрочем, исключить эту коллизию как раз и предполагалось выпуском разменных монет-червонцев. Впервые червонцы выдали через кассы в конце ноября 1922 года. Курсовая стоимость червонца составляла 11 400 рублей совзнаками, тогда как монетой 10 рублей Николая II тогда расплачивались, исходя из оценки в 12 500 рублей совзнаками.

Эскизы Васютинского (из архивов Гознака)

Эскизы Васютинского (из архивов Гознака)

Как же складывалась подготовка к чеканке? Судя по документам, она стартовала ещё в августе 1922 года, когда начали согласовывать надписи, подлежащие к размещению на монетном поле. Разрабатывать внешний вид поручили Антону Фёдоровичу Васютинскому. Показанные выше эскизы реверса имеют на монетном поле дату «1922», что свидетельствует о времени начала работ. На этой же стороне обозначен эмитент – РСФСР. Однако архивные документы свидетельствуют, что чеканка должна была охватить не только Советскую Россию, но и союз республик Закавказья – ЗСФСР – которому предназначались особые версии монеты. Хотя вариант с рабочим смотрелся неплохо, Григорий Сокольников утвердил вариант с крестьянином.

Но утверждённый вариант не отправили для изготовления модели. Сокольников рекомендовал Васютинскому показать смычку города с деревней – объединить на реверсе фигуры рабочего и крестьянина. Эти эскизы датированы уже 1923 годом. На монете им очутиться не довелось. Вместе городской пролетариат и представитель деревни оказались только на серебряном рубле 1924 года. Для чеканки червонцев решили использовать ранее утверждённый вариант с незначительными изменениями. А бумажному червонцу помогли встать на ноги законодательно. Декрет от 15 февраля 1923 года запретил расчёты и царским золотом, и зарубежной валютой, оставив их только для сделок с иностранцами.

Фрагмент номера «Красной нивы»

Фрагмент номера «Красной нивы»

Раньше других увидеть новую советскую монету смогли читатели литературно-художественного еженедельника «Красная нива» № 28 за 1923 год, вышедшего в середине июля. Разбивая заметку о дрессировщике Дурове и материалы авиационной странички, вклинился блок с изображением обеих сторон золотого червонца рядом с его бумажным аналогом. Впоследствии издавался ряд других материалов, призывавших не опасаться золотых червонцев и полностью им доверять. Однако это ещё не означало, что скоро любой житель недавно образованного Союза Советских Социалистических Республик сможет получить их в кассе.

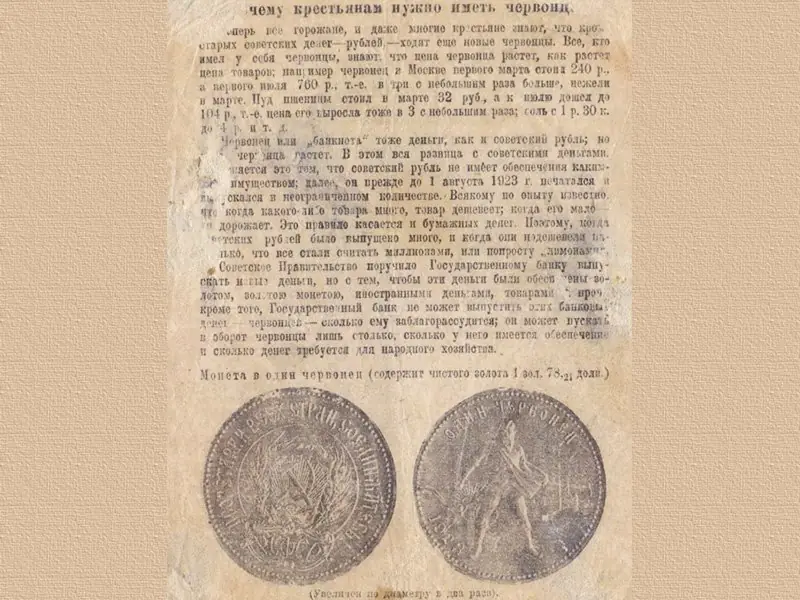

Разъяснения жителям деревни

Разъяснения жителям деревни

Золотой червонец 1923 года

Композиция реверса в очередной раз доказывает, что нумизматика – это не монолит знаний, а динамическая база данных. Ещё недавно все ссылались на работу Глейзера, утверждавшего, что прототипом для крестьянина послужила известная бюстовая скульптура И.Д. Шадра «Сеятель». Но не так давно Музей истории денег и Музей Банка России рассказали о том, что работы Шадра, действительно, предполагались для оформления денег, но бумажных (кроме банкнот мы можем увидеть их и на стандартных почтовых марках того времени – тех же денег, но узконаправленного применения). Монетный двор в тот период непосредственно к Гознаку не относился, поэтому Васютинский взял свой нереализованный проект дореволюционного времени – медаль для сельскохозяйственной выставки, выполненную по заказу Министерства государственных имуществ.

Червонец 1923 года

Червонец 1923 года

- Сплав для чеканки: золото 900-й пробы;

- Стандартный вес: 8,6026 грамма (2 золотника 1,6 доли);

- Масса чистого металла: не менее 7,74234 грамма (1 золотник 78,24 доли);

- Диаметр: 22,60 мм;

- Толщина: 1,70 мм;

- Гурт: надпись славянской вязью «ЧИСТОГО ЗОЛОТА 1 ЗОЛОТНИК 78,24 ДОЛИ (П•Л)».

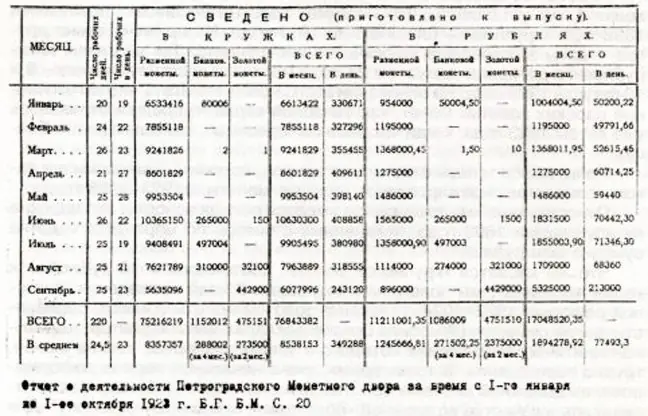

Но монета могла быть иной. Ведь в январе 1923 года объявили конкурс на оформление золотых и серебряных монет с символикой СССР. Однако восьмёрка эскизов, показанная в начале лета, жюри не устроила. Срочно собрали ведущих художников в рамках закрытого конкурса для разработки нового стандарта рублей, полтинников и червонцев. Начался он в июле, а к этому времени фотография уже отчеканенной монеты готовилась к публикации в «Красной ниве». Когда же началась чеканка червонцев, если к середине лета 1923 года их изображением мог похвастать журнал? Понять это можно по таблице, взятой из статьи Михаила Смирнова.

* * *

* * *

Как мы видим, в отчёте за март значится единственный экземпляр, в июне отчеканена небольшая партия в 150 монет, а массовую чеканку следует отнести уже ко второй половине августа (предположительно, её начали 27 числа). К концу сентября готов 475 151 червонец. Хотя уже создан СССР, его символику тогда размещали только на бумажных банкнотах, первые из которых появились в обращении лишь в ноябре. Монетный двор продолжал чеканку разменного (500-я проба) и банкового (900-я проба) серебра с гербом РСФСР (оно поступило в обращение лишь в 1924 году, по завершении реформы Сокольникова). По сведениям Глейзера, до конца года отчеканили ещё 638 050 червонцев, а с января по конец сентября 1924 года объём выпуска составил 1 638 000 аналогичных золотых монет. Изначально червонец предполагался для широких масс, о чём свидетельствуют заявления тех лет.

«Когда мы выпускали червонцы, мы дали задание чеканить золотые червонцы. Некоторые думали, что это делается для внешнего мира, что приятно иметь свою пролетарскую деньгу, на которой вместо изжитого лица Николая II – крестьянин, вместо короны – фабрика и плуг; это радует пролетарское сердце... Но основная цель этой меры другая: мы решили для себя, что, если червонец бумажный поскользнется, мы объявляем: бумажный червонец обмениваем на золотой и этим мы поддерживаем реальную стоимость бумажного червонца. Мы тогда, выпуская червонец, веря в победу, заготовили на случай поражения золотой, ибо если хочешь, чтобы курс червонца был устойчив, имей золотой, чтобы в любое время можно было сказать – берем бумажные червонцы и даем золотые»

Маточник червонца

Маточник червонца

Почему же червонец 1923 года – монета, явно нечастая? В 2019 году появились исследования Виталия Сидорова и Валерия Дмитриева о чеканке золотой монеты в 1923-1924 гг. на Монетном дворе Петрограда. Авторы доказывают, что в указанной выше таблице большую часть золота составляют царские монеты советской чеканки, решение о выпуске которых приняли ещё в 1922 году. Поэтому, говоря о количестве «Сеятелей» 1923 года, стоит ориентироваться на документ «О чеканке золотых монет» от 12 июля 1923 года, которым Наркомфину разрешалось отчеканить 100 000 золотых червонцев. При этом Банк России в своей Базе данных по памятным и инвестиционным монетам продолжает указывать, что «золотых червонцев, датированных 1923 годом, было выпущено чуть более 2,7 млн штук».

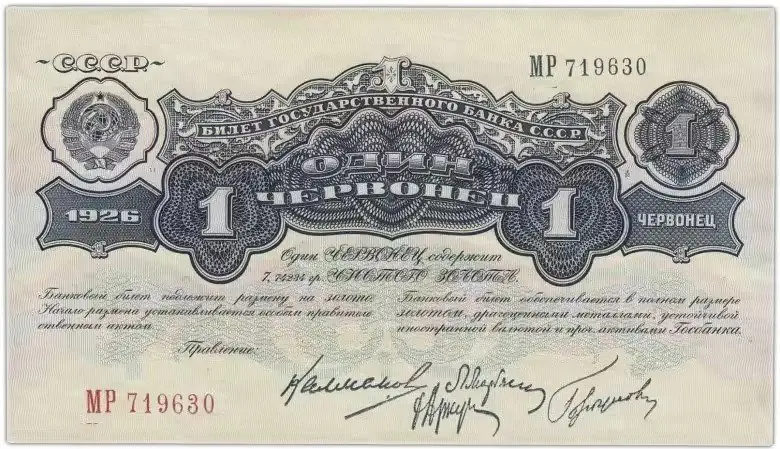

Бумажный червонец образца 1926 года

Бумажный червонец образца 1926 года

К весне 1924 года реформа Сокольникова благополучно завершилась. Введённый новый деноминированный рубль стал крепкой валютой, приравненной к золоту. Тогда бумажный червонец приравняли к десяти рублям и стали выпускать с обновлённым офрмлением. Червонцы оставались банковыми билетами, тогда как рубли были казначейскими. Но при твёрдом курсе народ не видел разницы. К этому времени за пределы монетного двора ушло не так уж много золотых монет. Глейзер пишет, что даже ответственным его лицам пришлось просить Наркомат Финансов осенью 1923 года о передаче по одной монете девяти работникам, непосредственно участвовавшим в процессе создания червонца. Он же упоминает случай получения червонца японцем в Дальневосточном банке Читы. Исходя из этого, можно понять, что внутри страны хождение золотых червонцев было крайне незначительным, поэтому большинство каталогов считают эту монету, не выпущенной в обращение.

Червонец 1923 года полированного чекана

Среди обычных червонцев, выставляемых на торги, встречаются также представители полированного чекана. Есть версия, что 150 монет, обозначенные в таблице июньской чеканкой, относятся к данной группе. Их изображение могли увидеть даже раньше читателей «Красной нивы», но не все. Как писал «Информационный бюллетень Наркомфина», это были участники и гости II сессии Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета (ВЦИК) X созыва, проходившей в начале июля 1923 года. В коридорах Большого Кремлевского дворца развернули фотовыставку, где показали «цветные фотографии всех ценностей Алмазного фонда, а также золотых червонцев чекана 1923 г. и серебряной монеты образца 1921 г.».

Экземпляр полированного чекана, участвовавший в торгах

Экземпляр полированного чекана, участвовавший в торгах

Примером полированного чекана служит экземпляр, выставленный в Эрмитаже и поступивший туда в 1923 году. В мелких деталях он отличается от монет обычного чекана («венчик» у солнца, форма буквы «Ф» и пр.). Впрочем, есть сторонники и у версии, что полированные «Сеятели» появились несколько позже указанной на них даты. Созданная во второй половине 1920-х гг. Советская филателистическая ассоциация кроме активной торговли почтовыми марками занялась и поставкой монет. Считается, что именно по её заказу Ленинградский монетный двор произвёл дочеканку ряда царских монет, включая юбилейные («Гангут») и пробные. Также заново выпустили в улучшенном качестве советский монетный ряд предыдущих лет. Видимо, в этот же период в полированном чекане (предтеча Proof) ЛМД выпустил неустановленное количество «Сеятелей». Первую из таких монет реализовали на аукционе Hess в 1931 году, когда распродавались дубликаты из государственного собрания СССР.

Заявленное качество чеканки признано на международном уровне: в базе NGC значилось не менее четырёх подобных экземпляров. Одну из полированных монет 11 марта 2017 года продали за 6,8 млн рублей, и по цене она обогнала даже медный «Сеятель» (о нём мы расскажем чуть ниже). Впрочем, когда монеты улучшенного чекана стали появляться постоянно, начались споры, что часть из них – клоны с полированного подлинника, сделанные уже в XXI веке (на ранних клонах в гуртовой надписи отсутствовала точка между «П» и «Л», но после неведомые мастера добавили и её).

Золотой червонец 1925 года

Работы над процессом чеканки золота, тем не менее, не прекращались. Существуют упоминания и о других проектах денежных знаков, в число которых могли входить и червонцы. Возможно, исследователям архивов Наркомата Финансов и Государственного банка СССР удастся разыскать эти сведения и опубликовать их. Например, известно об эскизах монеты номиналом 2 червонца, созданных в 1924 году, но пока эти рисунки не найдены. Иначе отечественная нумизматика дополнилась бы ещё одной интересной страницей.

Червонец 1925 года

Червонец 1925 года

Если рубль и полтинник при переходе от РСФСР к СССР поменяли облик, почему же его сохранил реверс червонца? По документам ясно, что проект Грузенберга, где сеятеля сменил бы крестьянин, идущий со снопом колосьев, был одобрен, хотя из первоначального эскиза убрали трактор, забракованный Народным Комиссариатом Финансов. И всё же на заседании ответственных лиц Монетного двора при участии Васютинского признано, что реализовать это изображение на монете невозможно. Чтобы не затягивать процесс, Монетному двору поручили сделать гипсовую копию с гербом СССР, а оборот оставить прежним, изменив только дату. Михаил Смирнов пишет, что уже в самом конце 1924 года Валютное управление Наркомата Финансов обязало Монетный двор обеспечить матрицу червонца с буквами СССР в срочном порядке. Поручение завершили к началу февраля следующего года. Вскоре грядущий выпуск новых золотых монет широко анонсировался в прессе.

«Вся подготовительная работа к чеканке золотого червонца на Монетном дворе уже закончена. Чеканка будет производиться па станках новейшей системы. Заготовлены штампы для золотого червонца с гербом СССР. Монетный двор приступает к прокатке золотых лент червонцев. В Москву отправлены на утверждение образцы нового червонца чеканки 1925 г.»

Через четыре дня в интервью корреспонденту «Известий» заместитель начальника Валютного Управления Наркомфина Р.Я. Карклин делился грандиозными планами: «Вопрос о золотом обращении в СССР в принципе уже решен, и мы уже сейчас приступаем к чеканке золотой монеты. Наркомфин СССР только что утвердил рисунок нового червонца образца 1925 года с гербом СССР. Монетный двор в ближайшие дни приступает к чеканке. Чеканка золотой монеты нисколько не отразится на основной работе Монетного двора. Перечеканка всех золотых запасов Госбанка в золотые червонцы будет производиться постепенно. Госбанк передал Монетному двору первый заказ на 3 млн золотых червонцев на сумму 30 000 000 рублей. 1500 пудов золота уже доставлено на Монетный двор. Выполнение этого заказа рассчитано на два месяца. По окончании первого заказа Монетному двору будет передан Госбанком второй заказ на 3 млн золотых червонцев и к 1 октября 1925 года всего будет отчеканено золотых монет на 60 млн. рублей. В 1926 году весь золотой запас Госбанка уже будет перечеканен в золотые червонцы». Казалось бы, запуск процесса подтверждает заметка вышедшего в июле номера «Вестника финансов», где упоминается «усиленная чеканка золотых червонцев», которая якобы велась с мая. Однако реальные монеты в обращении не появились. Более того, высказываются сомнения о массовой чеканке червонцев с датой «1925» и гербом СССР.

Медный экземпляр червонца 1925 года

Медный экземпляр червонца 1925 года

Кроме золотых червонцев 1925 года известны и медные. Долгое время считалось, что они существуют в единственном экземпляре, что когда-то озвучил директор нумизматической фирмы «Монеты и медали» Игорь Лаврук для РИА Новости. Данный экземпляр был продан на аукционе этой фирмы 12 апреля 2008 года за 5 000 000 рублей, войдя в список самых дорогих советских монет. Однако Никита Моисеенко в 2019 году упоминает уже три медных червонца (снимки двух разных монет приведены им в «Петербургском коллекционере»). В отличие от золотых монет 1925 года, известных (на момент публикации обзора) лишь в государственных собраниях, медные выставлялись на аукционы. Моисеенко считает, что чеканку в меди произвели уже в 1926 году, попутно дочеканив и несколько аналогов в золоте. В гуртовой надписи червонца из-за перехода к метрической системе мер произошли изменения: «ЧИСТОГО ЗОЛОТА 7,74234 ГРАММА (П•Л)».

Также в одном из государственных собраний имеются односторонние оттиски, сделанные на кружках из латуни. Сам Моисеенко указывает, что о латуни можно говорить только предположительно, ведь данные о точном анализе сплава неизвестны. В итоге получаем, что вся огромная эмиссия, о которой так красочно вещал прессе Роберт Янович Карклин, куда-то таинственно исчезла. Да и была ли она произведена в таких масштабах? Сам Карклин уже в 1925 году из Наркомфина переведён на должность председателя правления Русско-Персидского банка и вряд ли мог бы сказать что-то определённое о её завершении. Сколько же было этих червонцев? В литературе можно найти упоминания и о 600 000 монет, и о другом количестве, но нет сведений, куда же это всё делось. Известные же экземпляры можно пересчитать по пальцам. Михаил Смирнов обозначил семь экземпляров: Гознак (3 шт.), Гохран (2 шт.) и ГМИИ им. Пушкина (2 шт.). Никита Моисеенко к 2019 году насчитал уже не менее 14 золотых червонцев 1925 года в четырёх государственных собраниях. Хранятся ли они в частных коллекциях, неизвестно. Однако публичных торгов к марту 2025 года на эти монеты не зафиксировано.

Новоделы червонцев 1920-х гг. в советский период

Высказывались гипотезы, что часть тиража 1923 года могли переплавить для выпуска царских 5 и 10 рублей, которые Ленинградский монетный двор массово чеканил в период НЭПа. Запас мог сокращаться и в дальнейшие годы. Смирнов приводит в пример письмо сотрудницы Краснокамского монетного двора, где упоминается, что для изготовления элементов государственных наград использовали золото из переплавленных монет (правда, не сказано, что это были именно «Сеятели»). Но кроме убыли в этом загадочном отряде могло быть и прибавление. И речь не идёт о монетах, выполненных параллельно с заказами СФА.

Незначительное увеличение числа червонцев 1923 года произошло в послевоенные годы. Поднятую Никитой Моисеенко тему о новоделах этих монет нумизматическое общество поначалу приняло в штыки. Не исправил положение и опубликованный им документ конца лета 1950 года, где подробно разбирался процесс к подготовке выполнения заказа на изготовление золотых червонцев. Оппоненты посчитали его не более, чем протоколом о намерениях, а не реально проведённой чеканкой. Сам Моисеенко доказывал, что было несколько периодов дочеканки. Кроме рубежа 1950/1951 гг. упоминалась чеканка новоделов одновременно с «Сеятелями» 1975-1982 гг. и чеканка 1960-х гг. Позже последняя подтвердилась Музеем Гознака, сообщившим, что специально для него в 1961 году отчеканены два золотых червонца с датой «1923». Упоминание, что они поступили на хранение в запасники монетного двора в 1962 году, есть в статье В. Капустина и А. Федорина о советских монетах позднего спецчекана. Большинство известных червонцев 1925 года Моисеенко также относит именно к новоделам, упоминая, что подлинными могут оказаться разве что экземпляры Гохрана.

Червонцы 1975-1982 гг.

Монета 1975 года

Монета 1975 года

К XXII Летним Олимпийским играм 1980 года вся страна начала готовиться за несколько лет до их начала. На международном рынке возник ожидаемый интерес к монетам Страны Советов. Кроме того, ожидался большой наплыв иностранных гостей непосредственно на время проведения соревнований. Поэтому наряду с внушительной нумизматической программой из серебра, золота и платины решили дочеканить и «Сеятелей». Первый выпуск осуществили в 1975 году, произведя 250 000 полных копий монет 1923 года за исключением даты на реверсе. Почему решили не брать монету 1925 года с гербом СССР, остаётся загадкой.

Сравнение гуртовой надписи на монетах 1976 и 1979 гг. (сверху), обозначение монетных дворов (снизу)

Сравнение гуртовой надписи на монетах 1976 и 1979 гг. (сверху), обозначение монетных дворов (снизу)

Изменения коснулись и надписи на гурте. Первые два года она полностью соответствовала оригиналу за исключением скобок с инициалами Петра Латышева, исполнявшего в 1923 году обязанности начальника монетного отделения (аналог западного минцмейстера). И буквы «А»! Её вернули в слово «ЧИСТОГО», выполненного в 1923 году уже по правилам новой грамматики, получив дореволюционное написание «ЧИСТАГО». С 1977 года скобки возвращаются, но в них указывают аббревиатуру монетного двора, отчеканившего данный экземпляр. И слово «ЧИСТОГО» вновь пишется правильно. Известны следующие «Сеятели» той поры в обычном качестве чеканки:

- 1975 (без указания двора);

- 1976 (без указания двора);

- 1977 (ЛМД);

- 1977 (ММД);

- 1978 (ММД);

- 1979 (ММД);

- 1980 (ММД);

- 1981 (ЛМД);

- 1981 (ММД);

- 1982 (ЛМД);

- 1982 (ММД);

В каталоге Андрея Федорина фигурирует и «Сеятель» 1980 года с гладким гуртом. Впрочем, 1980 год для советского червонца – особая статья.

Монета коллекционного качества

Монета коллекционного качества

К радости зарубежных коллекционеров с датой «1980» отчеканили 100 000 монет полноценного качества Proof (эту технологию оба двора как раз освоили для выпуска олимпийской программы). Здесь уже явно прослеживается зеркальная гладь монетного поля, контрастирующая с матовым рельефом. Интерес к подобным монетам в сравнении с обычными «Сеятелями» той поры весьма велик. На аукционах ленинградские экземпляры высшей сохранности с грейдом PF 70 ULTRA CAMEO уходят уже выше миллиона рублей. Московские монеты пока выкупают куда дешевле.

Червонец 1981 года ЛМД

Червонец 1981 года ЛМД

Ещё один ленинградский «Сеятель» весьма непрост в поисках. Это монета 1981 года. Во втором издании каталога Андрея Федорина «Монеты страны Советов» напротив данной позиции значится «без оценки, Р-5», как и для «Сеятеля» 1925 года, что указывает на период, когда этот червонец считался наивысшей редкостью. За прошедшие годы на рынке появились его экземпляры, и монета выбыла из числа раритетов. Но всё равно она оценивается в несколько раз выше других «Сеятелей» того периода.

Червонец 1982 года ММД

Червонец 1982 года ММД

Нельзя сказать, что олимпийская программа СССР произвела небывалый фурор на международном нумизматическом рынке. К бойкоту западных стран подключились и коллекционеры, поэтому большие тиражи золота и платины расходились плохо. Впрочем, внутри страны монеты продолжали продавать только иностранцам за валюту. Это же касалось и «Сеятелей», в свободной продаже отсутствовавших. Среди нумизматов высокого ранга приобрести червонец было возможно: Андрей Федорин упоминал, что в 1976 году Наум Яковлевич Дашевский имел в собрании «Сеятелей» с обеими выпущенными датами. Чеканку червонцев продолжили и после Олимпиады. Последние монеты имеют на реверсе дату «1982», и здесь снова ленинградская монета когда-то сильно отрывалась по цене от московской. Сейчас стоимости этих позиций почти выравнялись.

Червонец 1982 года ЛМД в целлофановой упаковке

Червонец 1982 года ЛМД в целлофановой упаковке

Сколько отчеканено «Сеятелей» 1975-1982 гг.? Сведения о тиражах расходятся, но в целом считается, что кроме первого и последнего года чеканки ежегодно выпускалось по миллиону червонцев. В базе данных ЦБ обозначено 6 565 000 монет без разбивки по годам. Начальник отдела памятных монет Департамента эмиссионно-кассовых операций Банка России Василий Герасимов в 1990-х гг. оценивал этот объём так: «Тогда было начеканено около 50 тонн, большая их часть реализована на внешнем рынке, но некоторые запасы у нас до сих пор есть, и мы продолжаем выдавать эти червонцы коммерческим банкам».

Также известны копии московских червонцев 1980 и 1981 гг. Они отличаются деталями рисунка и шрифтом гуртовой надписи. Монетное поле выглядит не гладким, а рыхлым. У ряда монет нарушена соосность. Печальнее всего, что золота в них несколько меньше, чем в оригиналах. Покупка подобных монет через отделения одной из ведущих кредитных организаций России освещалась на нумизматических и банковских форумах. Примечательно, что на волне интереса началась охота за этими копиями, и ряд коллекционеров готов их был приобрести дороже, чем не вызывающие сомнения подлинники. Считается, что столь оригинальным путём провели легализацию золота, добытого «чёрными» старателями.

Советский червонец как российская золотая копейка

Если советским гражданам золотые монеты официальным путём приобрести было невозможно (не берём в расчёт лишь самый поздний период, когда появились коммерческие магазины), то в независимой России они стали обычным товаром. Озаботился большими запасами золота и Банк России, намереваясь сделать граждан страны и её иностранных гостей своими инвесторами. Для этого оба двора в 1995 году отчеканили миллион серебряных монет с изображением соболя. «Соболь» и стал первой инвестиционной монетой России. Относительно золота ничего придумывать не стали: в 1996 году по заявкам коммерческих банков им стали выдавать «Сеятелей» для реализации. И тут сразу появился маленький подвох: если на монете не обозначен номинал, чем заполнять эту графу в документах и как учитывать червонцы в кассе банка? На запрос в ЦБ была получена рекомендация брать за номинал десять рублей.

«Сеятель» на монете к юбилею СПМД

«Сеятель» на монете к юбилею СПМД

Всё было хорошо, пока не пришла деноминация. Вместе с обиходными монетами старого образца подлежало вывести из обращения и памятные монеты с датами до 1997 года включительно. «Сеятели» и «Соболи» исключением не стали. Но появился вопрос, куда теперь деть обозначенные Василием Герасимовым тонны «Сеятелей», а также «Соболей», которых тоже оставалось где-то 30 тонн. Отправить всё это на переплавку оказалось слишком дорого. Поэтому Совет директоров Банка России 5 марта 2001 года принял решение, что серебряная монета «Соболь», а также все червонцы обычного качества чеканки снова становятся законным средством платежа наряду с монетами нового образца, но с учётом деноминации. Когда от прежнего номинала червонца убрали три нуля, он превратился в копейку. С таким номиналом он теперь проходит в банковских отчётах.

«Сеятель» на монете к юбилею Банка России

«Сеятель» на монете к юбилею Банка России

При этом документ исключил обращение «Сеятелей» качества Proof, но сохранил статус расчётного средства для червонца 1923 года. Законодательно он ничем не отличался от червонцев 1975-1982 гг. Охотники за раритетами отправлялись по филиалам, где выставлялись «Сеятели», надеясь обнаружить монету с заветной датой. Неизвестно, увенчался ли хоть один такой поход успехом. Оказалось, что граждане активно раскупают инвестиционное золото. К середине 2000-х гг. запасы «Сеятелей» подошли к концу, и Банк России дополнил линейку инвестиционных монет «Георгием Победоносцем». Кроме того, изображения червонца периодически оказывались в составе композиции какой-нибудь из памятных монет.

10 рублей 2023 года «Золотой червонец»

Инвестиционный «Сеятель» 2023 г.

Инвестиционный «Сеятель» 2023 г.

- Сплав для чеканки: золото 999-й пробы;

- Заявленный вес: 7,89 г;

- Масса чистого металла: ¼ тройской унции (7,78 г);

- Диаметр: 22,6 мм;

- Стандартная толщина: 1,6 мм;

- Гурт: 134 рифления.

Но история червонцев на этом не закончилась. К столетию их появления Банк России решил выпустить в обращение новое поколение этой инвестиционной монеты. На реверс бережно перенесли оригинальный рисунок, дополнив его датой «2023». Аверс теперь соответствует стандартам ЦБ. На гурте вместо надписи последовательность рифлений. Этот червонец отличается от предшественника не только оформлением, но и внутренним содержанием: на чеканку пошёл почти чистый металл, поэтому общий вес стал меньше. Отдавая дань уважения советскому червонцу, его современному аналогу сохранили номинал. Поэтому перед нами явная монета исключение: по стандартам четверть тройской унции золота сопровождается 50-рублёвым номиналом. Отчеканено полмиллиона таких червонцев, и вся эта масса уже не пропадёт таинственно в недрах Гознака. Заказ выполняли сразу и Московский, и Санкт-Петербургский монетные дворы.

50 рублей 2023 года «100-летие золотого червонца»

Коллекционный «Сеятель» 2023 г.

Коллекционный «Сеятель» 2023 г.

Впрочем, вековой юбилей отметили ещё одним «Сеятелем». Здесь композицию дополняет указание «100 лет». Параметрами монета совпадает с предыдущей за исключением качества чеканки. Это Proof, ведь перед нами не инвестиционный, а коллекционный выпуск. На это указывает и небольшой тираж – всего тысяча. Как и век назад, чеканили юбилейного сеятеля в городе на Неве. Обе монеты 2023 года позволяют внести в коллекцию уже собранных «Сеятелей» новую грань, красиво дополнив золото прошлого века технологиями чеканки наших дней. Хотя надежды коллекционеров, что инвестиционный «Сеятель», как и «Георгий Победоносец», станет чеканиться ежегодно, не оправдались, верится, что золотой червонец ещё не сказал своё последнее слово. И нам не придётся ждать 100 лет, чтобы увидеть ещё какое-нибудь его воплощение.