Битва при Азенкуре не являлась самостоятельным событием, но была частью масштабного исторического процесса, носящего название Столетней войны. Его суть сводилась к династическому конфликту между Англией и Францией, что длился с перерывами 116 лет. Корни данной распри уходят в XII век, когда французский король Людовик VII развелся с женой Алиенорой Аквитанской, и та вышла замуж за английского монарха Генриха II, первого из рода Плантагенетов, которому в качестве приданого досталась добрая половина французских земель. Постепенно они вернулись под руку Капетингов, исключая герцогство Аквитанское, однако память о былом могуществе сохранилась в умах англичан. Это проявилось в XIV веке, когда во Франции приключился затяжной династический кризис. Могущественный король Филипп IV Красивый (1285-1314) внезапно скончался от инсульта, оставив после себя троих взрослых сыновей, однако те – Людовик Х Сварливый (1314-1316), Филипп V Длинный (1316-1322) и Карл IV Красивый (1322-1328) – также быстро сошли в могилу, не обзаведясь наследниками мужского пола. Старшая ветвь Капетингов пресеклась, и трон наследовал племенник Филиппа Красивого – сын его младшего брата Карла Валуа. Права Филиппа VI почти сразу же оспорил молодой английский король Эдуард III, внук великого французского монарха по матери Изабелле. Он решился на военный конфликт, высадившись в 1337 году с войском на континенте и положив начало Столетней войне.

Миниатюра из хроники о Столетней войне

Миниатюра из хроники о Столетней войне

К 1415 году очередное перемирие, заключенное между королевствами, длилось уже четверть века. Однако английский правитель Генрих V загорелся идеей вернуть под руку Плантагенетов все земли, принадлежавшие им в XII столетии. Он высадился на севере Франции, и здесь, при небольшом селении Азенкур, произошло одно из крупнейших сражений XV века.

Преимуществом французов являлась тяжелая рыцарская конница, носившая статус главной ударной силы до появления на полях сражений артиллерии, пригодной для прицельной стрельбы по подвижным целям (пока же примитивные орудия были применимы лишь при осадах). Однако конные рыцари были частью феодальной, а не регулярной армии, им не хватало слаженности действий. Также для успешной атаки всадникам требовалось относительно ровное поле и отсутствие вражеских укреплений вроде вкопанных в землю заостренных деревянных кольев. В этом случае тяжелая конница наносила врагу страшный урон: она на полном скаку врезалась в строй, и каждое копье, упираясь тыльной стороной в специальное крепление на седле и встретившись с целью, передавало ей кинетическую энергию всадника и крепкого боевого коня. Даже если удар не пробивал доспехи, то уж точно наносил серьезные повреждения внутренним органам и оглушал противника, почти не оставляя шансов выжить под копытами коней.

Немалую часть французского войска составляли принужденные воевать земледельцы, обычно слабо вооруженные и немотивированные. Отсутствие навыков взаимодействия с отрядом, незнание тактики и неумение пользоваться оружием вкупе с желанием сбежать подальше сводило на нет их численное превосходство. Они не всегда были экипированы даже в кожаный доспех или в плотную стеганку, дававших хоть какую-то защиту носителю. Переделанные сельскохозяйственные орудия, примитивные клинки и крестьянские луки были малоэффективны в сравнении с настоящим оружием. Хотя среди пехоты встречались отряды, набранные из городской стражи и гарнизонов крепостей. Они имели боевой опыт и были оснащены куда лучше прочих простолюдинов.

Французские пехотинцы XV века

Французские пехотинцы XV века

На иллюстрации показан примерный внешний вид профессиональных французских пехотинцев начала XV столетия (воин с алебардой, лучник, арбалетчик). Хотя автор считает, что их экипировка в среднем была более скромной.

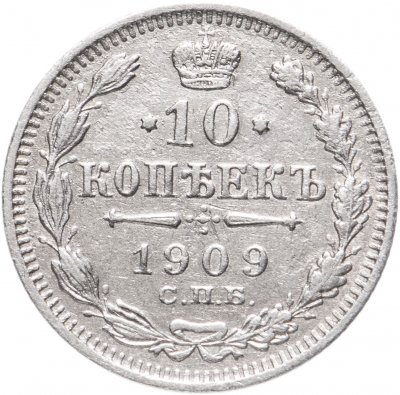

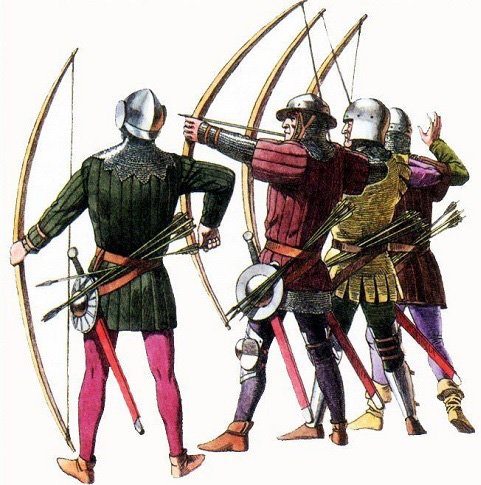

Основу войска Генриха V в сражении при Азенкуре составили знаменитые лучники, чье оружие имело внушительную длину и зачастую изготавливалось из выдержанного тиса. Большое плечо и сила натяжения делали эффективность стрельбы убийственной, в особенности на близких расстояниях. Если же в воздух одновременно взвивались сотни стрел, то каждый залп неизбежно добавлял врагу убитых и раненых. Ближний бой не являлся специализацией данных воинов, но английских лучников обучали его принципам на случай прорыва противника к позициям. Каждый из них был вооружен недлинным мечом, прикрыт легкой кольчугой, стеганкой, а также шлемом в нескольких вариациях. От злейшего врага в лице конницы защищали вкопанные в землю заостренные колья. Противники были вынуждены замедляться и частично ломать строй, чтобы не налететь на них и не погубить своих коней, в эти мгновения становясь мишенью для умелых стрелков.

Английские лучники

Английские лучники

Кампания 1415 года складывалась для англичан не лучшим образом: Париж был надежно прикрыт, и быстрого рывка к столице не получилось. Вероятно, Генриху V совсем не хотелось зимовать со своим войском вдали от побережья без возможности пополнять припасы, поэтому он повелел держать путь во Фландрию, где и был перехвачен неприятелем 24 октября. Место, где развернулось сражение, скорее подходило для обороны, чем для наступления: поле шириной чуть более полукилометра между двумя островками густого леса, которое было обильно смочено осенними дождями. Тем более, в ночь на 25 октября прошел сильнейший ливень, усугубивший положение.

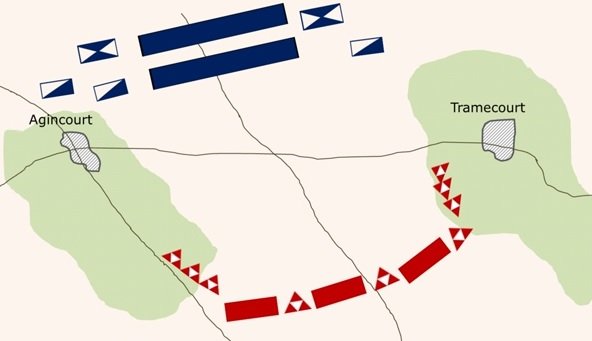

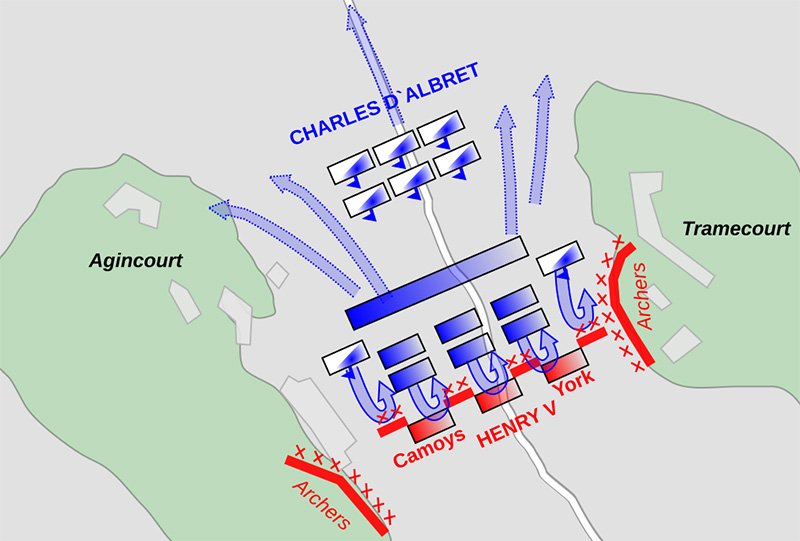

Утром англичане построились, используя уже привычную им концепцию поддержки лучников спешившимися рыцарями. Последние встали в центре, а стрелки по бокам, прикрытые с флангов лесными массивами. Французы, наоборот, отказались от традиционного использования тяжелой кавалерии, решив действовать в пешем строю по примеру противника. Причем они оставили часть рыцарей в седле для удара по английским лучникам.

Первоначальная диспозиция войск (синие - французы, красные - англичане)

Первоначальная диспозиция войск (синие - французы, красные - англичане)

Понимая специфику местности, никто не хотел идти в атаку первым. Время выступало на стороне французов: к ним торопилось подкрепление, и относительный численный перевес грозил перерасти в абсолютный. Поэтому Генрих V подал сигнал к атаке, и пешие колонны выдвинулись к рядам неприятеля. Если верить историческим источникам, когда англичане приблизились на расстояние максимального полета стрелы (примерно 200-250 метров), их атаковали французские конные рыцари, стоявшие по флангам. Тех немедленно начали обстреливать лучники (они засели на краю леса с обеих сторон от наступавших, взяв противника в полуокружение). При обстреле были во множестве ранены кони. Животные, обезумев от боли, ринулись назад, топча ряды союзных пеших рыцарей, калеча людей и ломая строй. Французские стрелки не могли толком повлиять на ход сражения, так как были поставлены в арьергард наступавшего войска: местные феодалы, в отличие от своего неприятеля, сочли немыслимым позволить простолюдинам начать сражение вместо них. Поэтому рыцари остались без поддержки в момент, когда вступили в бой в расстроенном порядке, изрядно устав еще в пути. Ведь им пришлось брести по раскисшей от дождей земле в тяжелых доспехах, тогда как англичане не успели утомиться. В итоге строй вассалов французского короля был опрокинут, хотя они отважно бились, стремясь убить английского монарха или же хотя бы его приближенных.

Общий ход сражения

Общий ход сражения

Примерно в это же время развивался единственный успех французов в битве при Азенкуре: конный отряд местного феодала скрытно обошел участок леса и разграбил английский обоз, захватив ряд материальных ценностей.

После того, как уцелевшие французские пехотинцы начали отступать, в бой ринулся их конный резерв, который также увяз в грязи, понес значительные потери и был вынужден ретироваться. Увы, не всем выжившим в схватке французам довелось уйти: английский король, опасаясь огромного числа пленных, способных поднять бунт в любой момент, поспешил отдать приказ об их казни. Примечательно, что повеление в основном исполняли простолюдины, так как многие рыцари сочли недостойным убивать безоружного и сдавшегося в плен врага.

Итогом битвы при Азенкуре стал полный разгром французского войска и переход стратегической инициативы к Англии на последующие годы до появления на политической арене Жанны д’Арк (1412-1431).