В 1876 г. улицы Лондона, Парижа, Вены, Берлина и Рима стали освещаться «русским светом» - фонарями, в которых были не газовые горелки, а электрические дуговые лампы. В европейских газетах появились заголовки: «Свет приходит к нам с Севера – из России», «Россия – родина электричества», «Русский свет или чудо нашего времени». Популярность русской системы освещения была вызвана простотой ее применения и возможностью массового изготовления электрических свечей. В то время как электролампы других изобретателей часто не шли дальше опытных образцов, русскому инженеру – электротехнику Павлу Яблочкову – удалось придумать конструкцию дуговой лампы, производство и эксплуатация которой не вызывала особых сложностей.

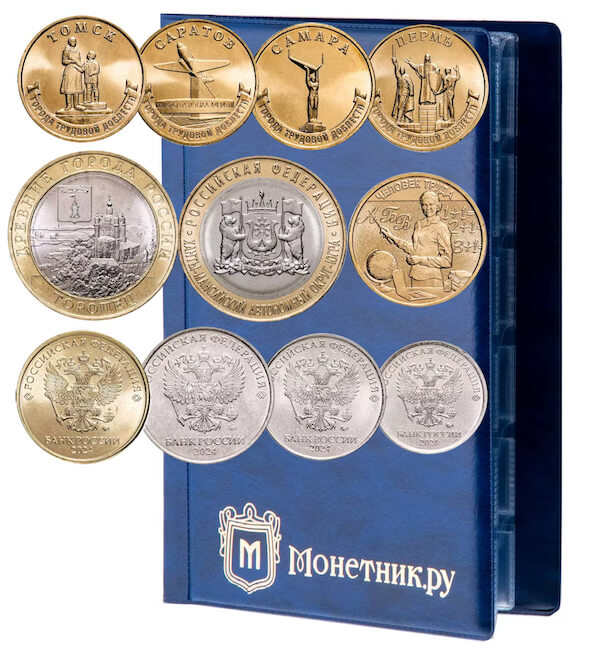

Павел Яблочков. Гравюра XIX века

Павел Яблочков. Гравюра XIX века

Павел Николаевич Яблочков родился 2 сентября 1847 г. в семье мелкопоместного Саратовского дворянина. Девятилетний Павел поступил в Саратовскую мужскую гимназию и спустя 5 лет был зачислен в Николаевское инженерное училище Санкт-Петербурга. В 1866 г. Яблочков в чине инженер-подпоручика прибыл на службу в саперный батальон Киевской крепости. В 1869 г. 22-летнего Павла откомандировали в Кронштадт, где была расположенная единственная в России Техническая гальваническая школа – заведение, готовившее электротехников. Однако военная служба Яблочкова не привлекала - спустя 3 года он уволился в запас и поступил на должность начальника телеграфа Московско-Курской железной дороги. Будучи членом кружка электриков-изобретателей при московском Политехническом музее, Павел ознакомился с электролампой системы Ладыгина. Лампа Лодыгина использовала нить накала из вольфрама, которая излучала свет только в вакууме. Существующие лампы накаливания с вольфрамовой нитью горели не больше 20-30 минут.

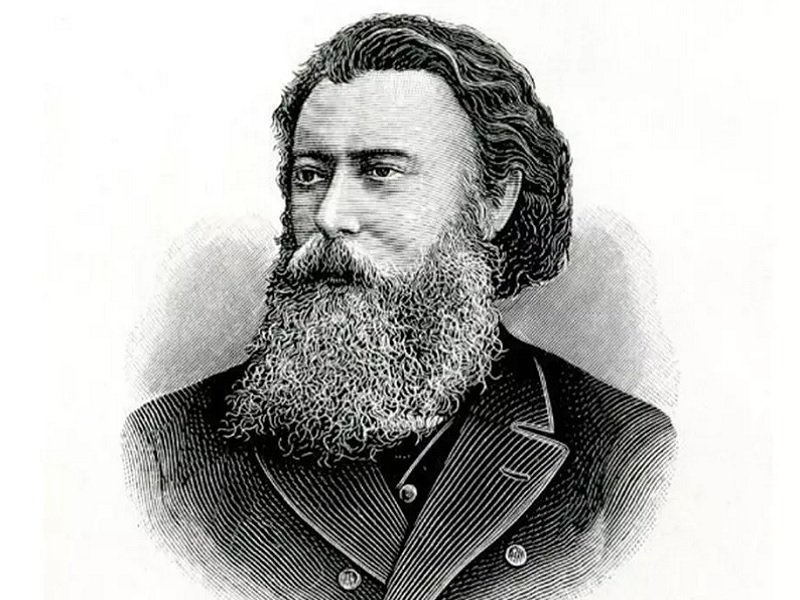

Устройство электрической свечи Яблочкова

Устройство электрической свечи Яблочкова

Изготовление подобных устройств показалось Яблочкову слишком сложным для технического уровня того времени. Он решил усовершенствовать конструкцию дуговой лампы так, чтобы производство источников света не требовало больших усилий, а сама лампа – обременительного обслуживания. Существовавшие в то время дуговые лампы представляли собой 2 электрода, которые сгорали в газовой среде, испуская яркий свет электрической плазмы. По мере сгорания электроды нужно было придвигать друг к другу, чтобы дуга между ними не разорвалась. Яблочков проводил множество опытов, пытаясь создать более прогрессивный осветительный прибор.

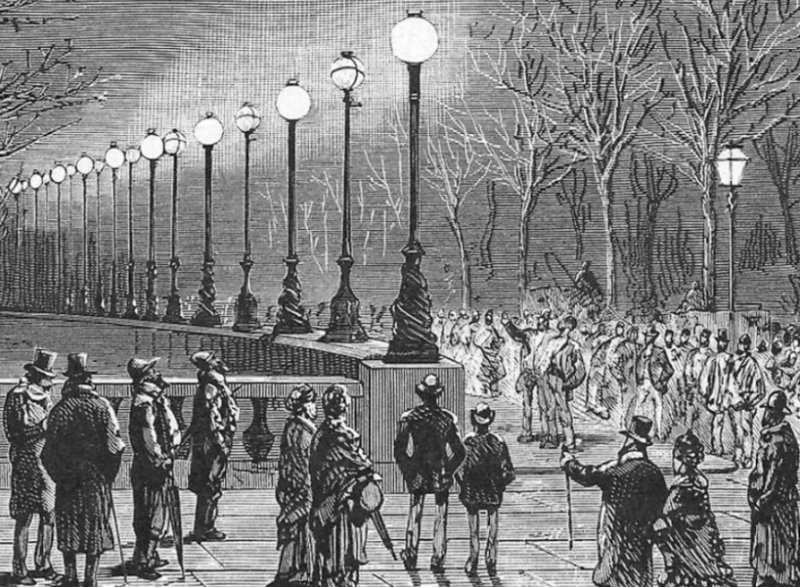

Свечи Яблочкова на набережной Виктории в Лондоне

Свечи Яблочкова на набережной Виктории в Лондоне

Зная о способностях Яблочкова в области электротехники, в 1874 г. ему предложили придумать способ осветить путь правительственного поезда, следовавшего из Москвы в Крым. Павел Николаевич установил на паровозе мощную дуговую лампу, игравшую ночью роль прожектора. Однако Яблочкову всю дорогу приходилось настраивать регулятор Фуко и менять сгоравшие угольные стержни, стоя рядом с прожектором на передней площадке локомотива.

Сложность обслуживания угольного регулятора Фуко подтолкнула Яблочкова к изобретению дуговой лампы, которой не нужно управлять вручную. Для этого между двумя электродами он расположил плавкую перемычку из керамики, а в качестве стартера использовал тонкую вольфрамовую нить. При подаче электротока на такую лампу нить между электродами сгорала и возникала электрическая дуга. По мере сгорания электродов перемычка оплывала, напоминая тающую восковую свечу, благодаря чему расстояние между электродами оставалось постоянным. Такая «электрическая свеча» обладала относительно компактными размерами и испускала яркий свет в течение 90 минут. Лампы Яблочкова были одноразовыми – после сгорания электрода их требовалось заменять новыми.

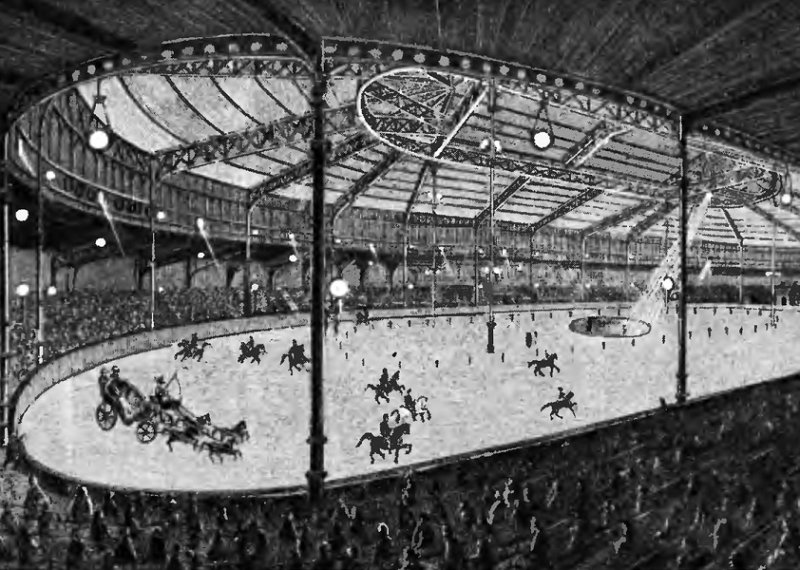

Ипподром, освещенный свечами Яблочкова. Фото 1880 г.

Ипподром, освещенный свечами Яблочкова. Фото 1880 г.

В 1875 г., изготовив несколько первых работоспособных экземпляров своих свечей, Павел Яблочков отправил жену с детьми в деревню к родным и переехал в Париж. Здесь он арендовал мастерскую Бреге и весной 1876 г. запатентовал первую электрическую свечу без регулятора, ставшую известной как «Свеча Яблочкова». В августе Павел Николаевич представил свое изобретение на выставке физических приборов в Лондоне, где его электролампа произвела настоящий фурор. К концу года компании по производству и установке свечей стали открываться по всему миру. В то время одна свеча стоила 20 копеек, а французская компания Бреге могла ежедневно выпускать около 8000 таких лампочек.

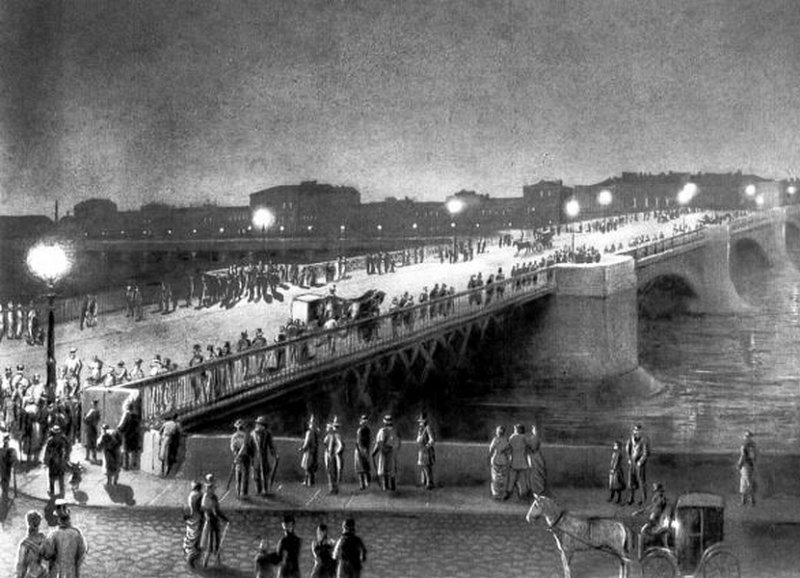

Свечи Яблочкова на Литейном мосту Петербурга. 1878 г.

Свечи Яблочкова на Литейном мосту Петербурга. 1878 г.

В 1877 г. свечами Яблочкова осветили Лувр, парижский ипподром, авеню Оперы. Их использовали в Лондонских доках, на улицах и бульварах Берлина. Лампами Яблочкова осветили развалины римского Колизея. Через год «русские свечи» появились в городах США, их использовал в своем дворце Персидский шах, а в декабре 1878 г. они осветили Большой театр в Санкт-Петербурге. Работая во Франции, Яблочков изобрел генератор переменного тока, обеспечивавший более равномерное выгорание электродов. Теперь электрическая свеча могла гореть минимум 4 часа. Следующим запатентованным изобретением стал трансформатор переменного тока. Он позволил создавать сети освещения, которые использовали множество электрических свечей, генераторы тока, трансформаторы и конденсаторы.

Иллюминация Кремля лампами Яблочкова. Картина 1883 г.

Иллюминация Кремля лампами Яблочкова. Картина 1883 г.

Как ученый, Павел Николаевич Яблочков хотел, чтобы его изобретения использовали в России. Он был вынужден выкупить свой патент электрической свечи у Франции почти за миллион франков, тем самым потеряв почти все авторские отчисления, и в 1878 г. вернулся на родину. Найдя источники финансирования среди заинтересованных слоев российского общества, он создал в столице электротехнические мастерские, основал «Товарищество электрического освещения Яблочков и К°» и стал выпускать журнал «Электричество». Он взялся за разработку химических источников тока, однако был неосторожен с хлором и сжег себе слизистую легких. Это привело к сильной одышке и в конце концов сыграло роль в ранней смерти изобретателя.

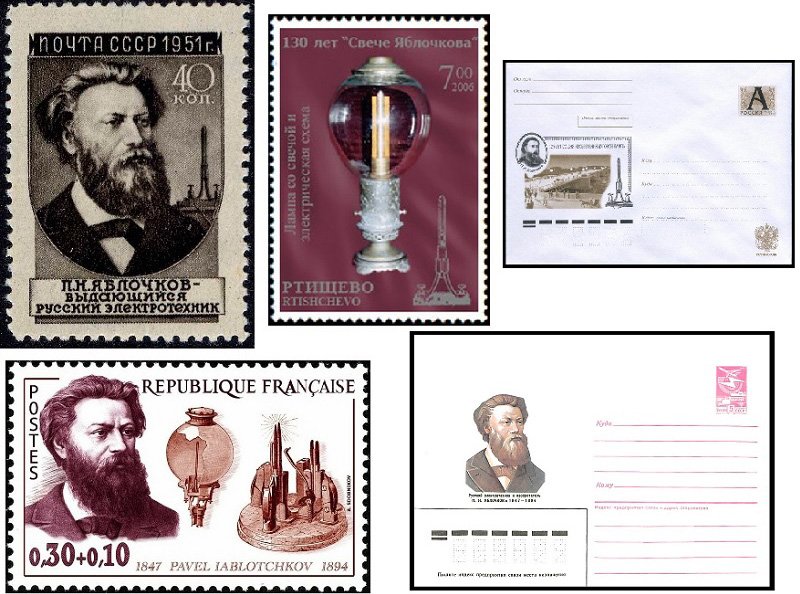

Почтовые марки и конверты в честь Яблочкова

Почтовые марки и конверты в честь Яблочкова

Актуальность изобретения Яблочкова перечеркнула усовершенствованная лампа накаливания. На Международной электрической выставке, проходившей осенью 1881 г. в Париже, был представлен её образец с ресурсом 800-1000 часов. Кроме длительной работы без замены эту лампу можно было выключать и включать снова – этим свойством свечи Яблочкова не обладали. В 1892 г. Петр Николаевич выкупил заграницей все свои патенты и окончательно вернулся в Россию. Он продолжал свои исследования на фоне стремительного ухудшения здоровья. Великий изобретатель скончался 19 марта 1894 г. в возрасте 46 лет.

Памятник Яблочкову в Сердобске

Памятник Яблочкову в Сердобске

Память о Павле Николаевиче Яблочкове увековечена в названии улиц Российских городов. Ему посвящены памятники в Сердобске и Саратове. Его именем названы Саратовский колледж радиоэлектроники и кратер на обратной стороне Луны. Образ Павла Яблочкова размещен на почтовых марках и конвертах, выпущенных Почтой СССР. С 1995 г. в России присуждается премия Яблочкова за выдающиеся работы в области электротехники с соответствующей нагрудной медалью. В Санкт-Петербурге с 2017 г. работает компания, производящая аккумуляторы для городского общественного электротранспорта под брендом «Яблочков».

Произнесенные на исходе XIX века слова Павла Николаевича «Электрический ток будет подаваться в дома как газ или вода» полностью оправдались. Дуговые лампы его системы использовались вплоть до 1960 г. в советской и зарубежной киноиндустрии. Свечи Яблочкова играли в кинофильмах начала XX века роль керосинок, поскольку свет настоящего прибора невозможно было запечатлеть на кинопленке. Лампа Яблочкова, обладая малым размером и ярчайшим свечением, прекрасно справлялась с этой задачей.