- Блажен, кто посетил сей мир

- В его минуты роковые!

- Его призвали всеблагие

- Как собеседника на пир.

Эти стихи Фёдора Ивановича Тютчева посвящены Цицерону – знаменитому римскому политику и оратору. Но их вполне возможно применить к любой исторической эпохе. Ведь интерес к изучению исторической науки зачастую появляется при хотя бы кратком ознакомлении с событиями бурных столетий или биографиями знаменитых людей, живших именно в «роковые минуты истории».

Ведь как привлекательно представить себя на месте Александра Македонского или Юлия Цезаря, понять причины падения Рима, погрузиться в исторические источники времён Ивана Грозного или Петра Великого.

Но в истории бывают и периоды относительного затишья. Кажется, что в эти годы ничего существенного не происходит, жизнь идёт своим чередом, а судьбы людей тех времён представляются неинтересными и незапоминающимися. Это впечатление обманчиво. За видимым внешним спокойствием могут скрываться бури страстей, колоссальное напряжение всех сил государства и его правителя, тайная и хитрая «игра престолов».

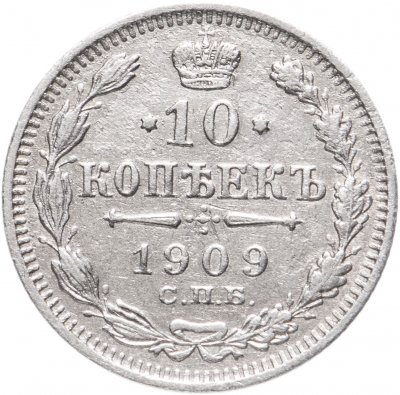

Великий князь Василий I Дмитриевич

Великий князь Василий I Дмитриевич

Именно таковой была эпоха, в которую довелось жить и править нашему герою – Великому князю Владимирскому и Московскому Василию I. Кем был этот человек? Какую лепту внёс в развитие Русского государства? Какие замыслы осуществил? Какую память о себе оставил? Попробуем найти ответы на эти вопросы, обращаясь к источникам тех далёких времён.

Ранние годы

30 декабря 1371 года, чуть ранее дня памяти святого Василия Кесарийского, у Дмитрия Донского родился второй сын. В честь его небесного покровителя мальчика назвали Василием. Матерью нашего героя была дочь великого князя Суздальского Дмитрия Константиновича Евдокия. Выданная в 13 лет замуж за будущего победителя Куликовской битвы, которому на момент венчания было всего 15 лет, она смогла стать Дмитрию Донскому хорошей женой и матерью двенадцати его детей.

Старшим сыном Дмитрия Донского был Даниил, именно он считался наследником княжеского престола вплоть до своей ранней кончины (на момент смерти ему было всего 9 лет) в 1379 году. С этого времени восьмилетний Василий стал восприниматься как преемник отца.

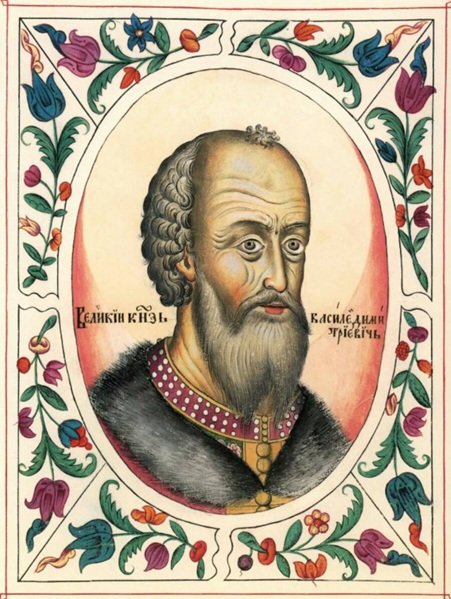

В следующем, 1380 году, отгремело Донское побоище (Куликовская битва). Победа русских войск над ордынским темником Мамаем принесла Московскому князю не только заслуженную славу, но и усилила его роль в борьбе за объединение русских земель и освобождение от власти золотоордынских ханов.

Куликовская битва. Картина Павла Рыженко

Куликовская битва. Картина Павла Рыженко

Впрочем, до желанной свободы было ещё очень далеко. Уже летом 1381 года хан Тохтамыш попытался организовывать поход на Москву, но вынужден был отложить активные военные действия до следующего года.

В августе 1382 года Тохтамыш подступил к московским стенам. Не сумев сразу взять город штурмом, хан прибегнул к хитрости: уверил жителей и парламентеров в том, что он не собирается грабить город и не желает зла мирным жителям. На руку Тохтамышу сыграло и отсутствие в тот момент в Москве Дмитрия Донского. Великий князь находился в Костроме, собирая войско для отпора нашествию золотоордынцев.

Как только москвичи открыли ворота ханские войска ворвались в город. Началось разорение Москвы. Враги не щадили никого. Общее количество убитых, по разным источникам, насчитывает от 10 000 до 24 000, при общей численности городского населения около 40 000. Множество москвичей были пленены и обращены в рабство.

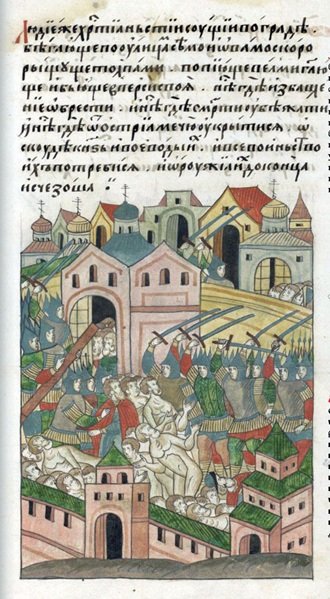

Разорение Москвы Тохтамышем

Разорение Москвы Тохтамышем

Успешный поход Тохтамыша непосредственно сказался и на судьбе нашего героя. Одним из условий выдачи ханом Дмитрию Донскому нового ярлыка на княжение стало удержание малолетнего Василия в Золотой Орде в качестве заложника. Московский князь вынужден был согласиться.

Фактически находясь в плену, наследник владимирского и московского престола провёл в Орде четыре года. За это время он смог изнутри увидеть порядки, царившие в те времена в Орде, что, впоследствии, пригодилось ему во время великого княжения.

Неволя не сломила Василия. В 1386 году ему при помощи доброжелателей удается совершить побег через Крым во владения Господаря Молдавского княжества Петра I Мушата. Находясь в Молдавском княжестве, он был в безопасности и строил планы по возвращению на родную землю.

Василий I и Софья Витовтовна

Василий I и Софья Витовтовна

Летом следующего года Василий вместе с митрополитом Киприаном, известным противником Орды и сторонником объединения русских земель, отправляется в Литву. Некоторое время он находился в гостях у Витовта - Великого князя литовского. При содействии Киприана состоялось обручение Василия и единственной дочери Витовта Софьи. Брачный союз сулил выгоду обеим сторонам и фактически создавал коалицию против Орды и поляков.

Окрыленный свободой и возможными перспективами будущего княжения Василий вернулся в Москву. 19 мая 1389 года умер Дмитрий Донской. В истории жизни нашего героя открывается новая страница.

Великий князь

Духовная грамота Дмитрия Донского (его фактическое завещание) содержала следующее распоряжение: «Благословляю сына своего, князя Василья, своею отчиною, великим княженьем». Право Василия на княжение никем не оспаривалось. 15 августа 1389 он был утвержден Ордой в качестве великого князя Владимирского и Московского.

В начале своего правления Василий заключил несколько договоров с князьями, которые могли стать его соперниками в борьбе за великокняжеский стол. Взамен на территориальные уступки и сохранение ряда привилегий Василий добивается подчинения своей власти от двоюродного дяди, героя Куликовской битвы, Владимира Андреевича Храброго и младшего брата Юрия Дмитриевича.

В 1390 году был заключен мирный договор с Новгородом. Соблюдался который, впрочем, недолго. Вскоре новгородцы подняли восстание, отказавшись платить налоги в доход Москвы. Василий смог достаточно быстро усмирить новгородцев военным путём, заставив не только заплатить положенные пошлины, но и добился выплаты лично себе 350 рублей.

В начале 1391 года в Москве Василий и Софья были обвенчаны митрополитом Киприаном. Свадьба укрепила международные позиции нашего героя.

Тохтамыш во время похода

Тохтамыш во время похода

В следующем году состоялся успешный визит Василия в Орду. Великий князь, ещё недавно бывший заложником в Орде, был приветливо принят Тохтамышем. Такое благосклонное отношение объяснялось тем, что незадолго до поездки Василий наложил на духовенство обязанность платить «ордынский выход» (дань) наравне с другими группами населения княжества. Такая мера способствовала увеличению ханских доходов. Кроме того, сам Тохтамыш хотел видеть в московском князе союзника в борьбе с набирающим силу Тимуром (Тамерланом).

Дипломатические усилия и щедрые дары Василия, которыми он одаривал правящую ордынскую верхушку, сыграли свою роль. Тохтамыш выдал ему ярлык на княжение в Нижнем Новгороде. Также во владения Москвы переходили Муром, Городец, Таруса и Мещерская область.

Власть Василия I над Нижним Новгородом оспаривалась племянниками бывшего нижегородского князя Бориса Константиновича – Василием Кирдяпой и Семеном Дмитриевичем. С помощью казанских татар они смогли захватить и разорить Нижний Новгород. Но ответный удар Москвы не заставил себя долго ждать. Войско брата Василия – Юрия Дмитриевича Звенигородского – не только вернуло Нижний Новгород под власть великого князя, но и совершило успешный поход на поволжские татарские города. После взятия несколько крупных городов, в том числе Казани, оно возвратилось в русские земли с богатой добычей.

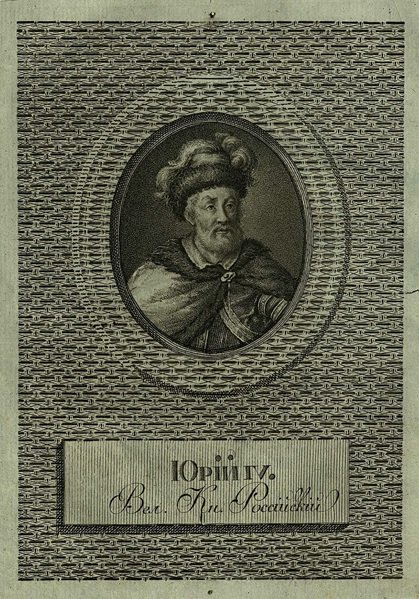

Юрий Звенигородский – брат Василия I

Юрий Звенигородский – брат Василия I

В середине 90-х годов 14 века в Золотой Орде происходили серьезные перемены. Новый «властелин Востока» Тимур в сражении на реке Терек (15 апреля 1395 года) разбил войско Орды, после чего посадил на ордынский престол своего ставленника и подошел к границам Руси.

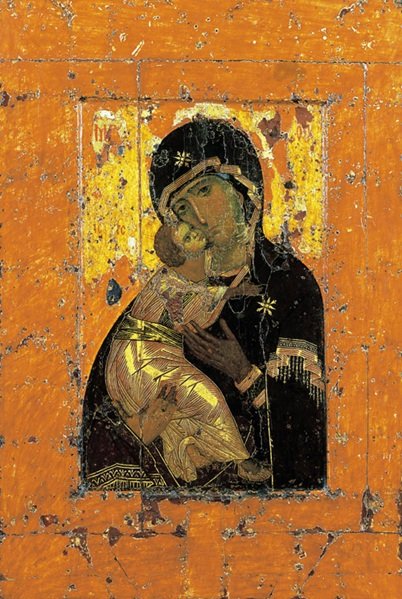

Опасаясь кровопролитной войны с Тимуром, Василий стал собирать армию и укреплять оборону городов. Надеялся московский князь и на защиту «небесных покровителей». Он велел перенести чудотворную икону Владимирской Богоматери из Владимира в Москву. В тот самый день, когда образ Богородицы прибыл в Москву Тимур повернул свои войска обратно. Войны удалось избежать. В глазах русских людей такое спасение от набега азиатских войск воспринималось как чудо.

Владимирская икона Божьей Матери

Владимирская икона Божьей Матери

После поражения Тохтамыша в войне с Тимуром Василий I прекратил выплату дани Орде. Иноземное иго ослабло, а авторитет нашего героя усилился ещё больше. Ослабление напряженности на востоке «уравновешивалось» появлением новых угроз для Великого князя на западе.

Тесть Василия I Витовт, пользуясь тем, что, благодаря женитьбе на его дочери, московский князь на западных рубежах проводил политику военного нейтралитета, в 1395 году захватил Смоленск. В 1396 году началась война Витовта с Рязанским княжеством. В этом конфликте московский князь также фактически поддержал Витовта и даже встречался с ним в Коломне, где правители договорились о совместной деятельности против Великого Новгорода с целью ослабить их союз с немецкими городами. В Новгород были отправлены послы с требованиями о разрыве торговых отношений с немцами, что привело бы к усилению роли Литвы, а затем и возможному подчинению Новгорода власти Витовта.

Согласиться на подобный ультиматум новгородцы не могли. Начался очередной военный конфликт. Войска Василия смогли захватить часть новгородских земель и заставить присягнуть н верность Москве такие города как Торжок, Волок Ламский и Вологда. В ответ новгородцы разорили Белозерские и Кубенские волости, захватили Устюг, тем самым оказав Москве ожесточенное сопротивление. Василий I, к неудовольствию Витовта, был вынужден заключить с новгородцами мирный договор.

Портрет Великого князя литовского Витовта

Портрет Великого князя литовского Витовта

Впрочем, в скором времени у Витовта созрел новый коварный план подчинения уже не только Новгорода, но и владений своего зятя. В 1398 году Великий князь литовский заключает союзнический договор с Тевтонским орденом, согласно которому Витовт мог рассчитывать на поддержку ордена в подчинении Новгорода. Кроме того, Витовт собирался помочь вернуть военным путём золотоордынский престол свергнутому Тохтамышу, надеясь взамен получить власть над всей русской землей.

Вероломным планам Витовта не суждено было сбыться. 12 августа 1399 года при реке Ворскле его войско, насчитывавшее почти 40 000 воинов, было разгромлено новым ханом Золотой Орды Тимуром-Кутлугом и его военачальником темником Едигеем. Витовт был вынужден заключить в 1400 году мир с Новгородом. Василий I воспользовался ослаблением Литвы и в 1402 году заключил с новгородцами более выгодный мирный договор, усиливший его власть над северными русскими землями.

Битва при Ворскле

Битва при Ворскле

Поражение Витовта при Ворскле помогло рязанским князьям ненадолго вернуть власть над Смоленском. Однако поддержки от Василия I они не получили и через пять лет (в 1404 году) город вновь перешел под власть Литвы.

В 1406 году Витовт начал новый поход на северные русские земли, двинув войска на Псков. На этот раз родственные связи с московским князем Витовту не помогли. Василий ответил тестю применением военной силы. Войска бывших союзников встретились на реке Плаве, но в битву не вступили. Князья заключили перемирие на год.

В следующем году, по истечении срока перемирия, литовские войска заняли город Одоев, а войска Василия захватили Дмитровец. Решающей битвы не состоялось и в этом году. В 1408 году Витовт начал поход на Москву. Василий отправил свою рать на встречу воинственному тестю. Войска встретились на реке Угре (той самой, где через 72 года произойдет знаменитое «стояние», ознаменовавшее прекращение татаро-монгольского ига), но в бой опять не вступили. Правители заключили «вечный мир» по результатам которого была установлена четкая граница между двумя княжествами. Москве перешла часть спорных земель, взамен Василий признал над Смоленском власть Литвы.

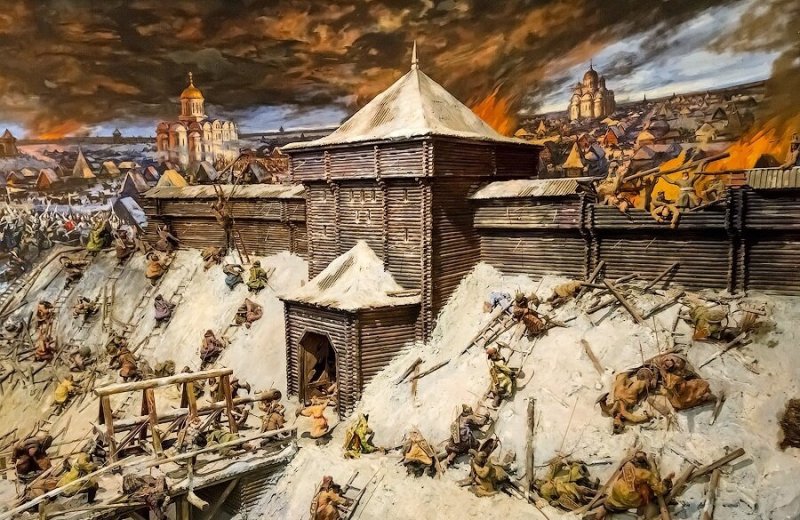

Нашествие Едигея

Нашествие Едигея

В том же 1408 году на Москву вновь двинулись золотоордынские орды под руководством темника Едигея. В 1400 году, на следующий год после битвы при Ворскле, Едигей сверг с ханского престола Тимура-Кутлуга. Новым ханом стал младший брат Тимура-Кутлуга Шадибек, но фактически управлял государством Едигей, сосредоточивший со временем в своих руках всю реальную власть в Орде.

К 1407 году Едигей стал представлять для Москвы реальную угрозу. Воспользовавшись тем, что Василий прекратил выплату дани Орде, он задумал начать военный поход чтобы заставить Василия возобновить уплату «ордынского выхода» и восстановить реальную власть над московским княжеством.

Осенью 1408 года Едигей с войском подошел к Москве. Василий был вынужден вместе с семьей оставить Москву и направиться в Кострому для сбора войска. В это же время другие ордынские отряды разоряли и сжигали крупные русские города: Ростов, Клин, Серпухов, Переяславль. А над Нижним Новгородом по итогам похода Едигея власть Москвы была фактически потеряна.

Возможно, что и «белокаменная» пережила бы вновь ужасы иноземного нашествия, но начавшаяся в Орде смута вынудила Едигея начать переговоры с Василием. Московскому князю удалось откупиться, выплатив Едигею большую по тем временам дань - 3000 рублей. Москва была спасена.

Средневековая Москва

Средневековая Москва

В 1412 году Василий I вновь отправился в Орду с щедрыми дарами, где получил от нового хана ярлык на княжение в Нижнем Новгороде, но взамен пришлось восстановить ежегодную выплату дани. В последующие годы правления Василия I крупных походов ордынцев уже не было. Московское княжество обрело долгожданное спокойствие, которое Василий I мог использовать для укрепления рубежей, усиления армии и экономического роста.

Смерть и итоги княжения

В 20-х годах 15 века Русь пережила эпидемию чумы. Не пощадила страшная болезнь и Великого князя. 27 февраля 1425 года Василий I скончался в возрасте 53 лет. Похоронен князь был рядом с отцом в Архангельском соборе Кремля. За более чем 35 лет правления он смог уберечь Москву от крупных внутренних потрясений, наладить дипломатические отношения со многими странами, выдержать сложнейшие испытания судьбы.

Именно в его правление создавались крупные литературные произведения, со временем ставшие памятниками русской культуры. Самое известное из них – «Задонщина», рассказывающая историю Куликовской битвы. Строились новые храмы и монастыри.

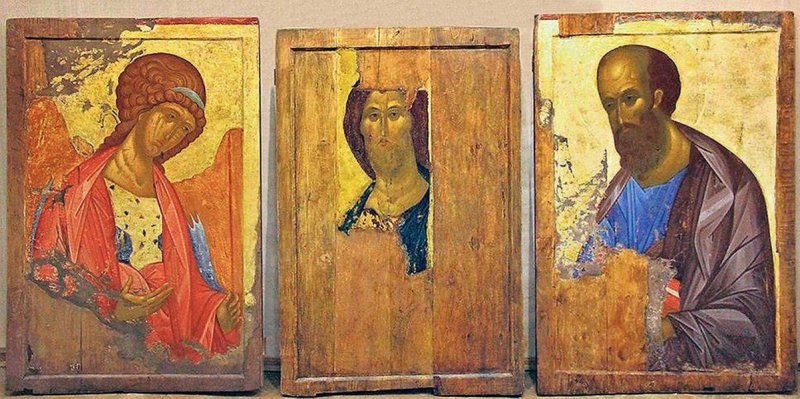

При Василии I произошел настоящий расцвет русской иконописи. Творения Феофана Грека, Андрея Рублёва и Даниила Чёрного навсегда вошли в сокровищницу мирового искусства.

Иконы Андрея Рублёва

Иконы Андрея Рублёва

После смерти Василия, согласно его завещанию, наследником должен был стать его малолетний сын Василий II. Защищать же юного наследника и его мать должен был, никто иной, как великий литовский князь Витовт – дед нового московского князя. Такое положение дел не устраивало многих в Московском государстве. Права на «великокняжеский стол» заявил сын Дмитрия Донского – Юрий Звенигородский.

На Русь надвигалась долгая Междоусобная война, положившая конец относительной государственной стабильности, которой с таким трудом добивался Василий I.