Очередная выставка художников-«передвижников», уже двадцать седьмая по счёту, проходила весной 1899 года в Санкт-Петербурге. Среди многих работ, представленных на ней, внимание посетителей (среди которых был сам царь Николай II) особенно привлекла одна из картин.

На полотне, среди холодного, туманного и враждебного горного пейзажа, русское воинство преодолевает крутой ледяной перевал. Лица бывалых солдат, несмотря на страх перед спуском в альпийскую бездну, сосредоточены и полны решимости. Молодых же солдат вдохновляет своим уверенным взглядом и еле заметной улыбкой сам фельдмаршал А.В. Суворов, руководящий спуском с заснеженной вершины скалы.

В.И. Суриков «Переход Суворова через Альпы в 1799 году»

В.И. Суриков «Переход Суворова через Альпы в 1799 году»

Речь, конечно, идет о знаменитой картине Василия Ивановича Сурикова, написанной к столетней годовщине знаменитого похода. Полотно понравилось императору, и он приобрел его за 25 000 рублей для Русского музея, в котором оно хранится и сегодня.

По какой причине русские солдаты оказались так далеко от Родины? Что заставило их покорять безжизненные альпийские перевалы? Чем закончилась эта военная операция и почему о ней помнят и в наше время? На все эти вопросы можно найти ответы на страницах истории с описанием бурных событий конца 18 века.

Причины похода

1799 год был непростым для всей Европы. Великая французская революция, прогремевшая 10 лет назад, сотрясла основы привычного политического уклада. Стремясь остановить распространение «революционной заразы», европейские страны объединялись в коалицию. Сначала в Первую, объединившую против Франции, Австрию, Пруссию, Англию при поддержке России и просуществовавшую с 1792 по 1797 год, а затем и Вторую, в составе, среди прочих, Англии, Австрии, России, Османской империи, оказывавшей сопротивление французской армии с 1798 по 1802 год.

Основные события Войны второй коалиции произошли на территории альпийских стран (Италии, Швейцарии, Австрии) и в акватории Средиземного моря.

Битва при Нови

Битва при Нови

Русская армия и флот успешно действовали в начале войны. Эскадра Ф.Ф. Ушакова, при поддержке османского флота, устанавливает контроль над Ионическими островами и успешно осаждает крепость Корфу.

Войска же А.В. Суворова в ходе Итальянского похода, состоявшегося в апреле-августе 1799 года, наносят поражения противнику в сражениях при реках Адде, Треббии и городе Нови. В ходе успешных действий коалиционных войск были освобождены Милан, Турин и Неаполь.

Многое изменилось уже в августе 1799 года, когда австрийским командованием было принято решение о выводе почти 60 000 человек из Швейцарии на соединение с десантным корпусом, который Англия и Россия высадили на территории Батавии (Нидерланды).

Из-за этого маневра находившиеся в Швейцарии 24 000 человек корпуса генерала А.М. Римского-Корсакова могли оказаться под ударом 84-тысячной армии неприятеля, которой командовал будущий маршал Франции Андре Массена. На помощь Римскому-Корсакову и направился Суворов.

Начало похода

Поход начался 21 сентября 1799 года. До прихода дополнительных русских войск австрийское командование всё же оставило в Швейцарии отряд численностью чуть более 20 000 человек, но французы всё равно были сильнее.

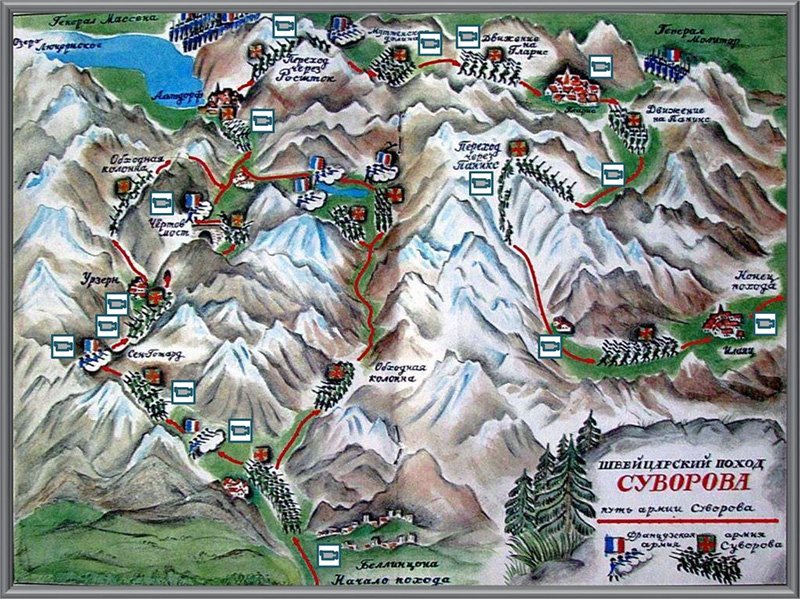

Схема Швейцарского похода Суворова

Схема Швейцарского похода Суворова

24 сентября солдаты Суворова (всего в походе принимало участие чуть более 21 500 военнослужащих) при поддержке австрийцев нанесли французам поражение на горном перевале Сен-Готард и, преодолев его, двинулись дальше к Чёртову мосту через реку Ройс.

Единственный путь шел через узкий, не более 3 метров, тоннель, оборонявшийся врагом. Не сумев пробить себе путь через него напрямую, Суворов направил два отряда в обход тоннеля. Неожиданный манёвр стал успешным. Французы отступили к мосту, оставив тем самым беззащитным горный проход. После чего, пройдя по тоннелю, русские войска с боем взяли Чёртов мост, заставив противника отступить. Впоследствии в донесении на имя императора Павла I Суворов называл «царством ужаса» места, где пришлось дать сражения.

Битва за Чёртов мост. Картина А.Е. Коцебу

Битва за Чёртов мост. Картина А.Е. Коцебу

Выиграв две битвы, русский фельдмаршал фактически проложил дорогу для дальнейшего соединения с войсками Римского-Корсакова. Казалось, что уже ничего не помешает союзным войскам нанести поражение французам и вытеснить их из Швейцарии, но история распорядилась иначе.

Дальнейшее развитие военных событий

После победы на Чёртовом мосту Суворов двинулся к городку Альтдорф, собираясь идти дальше к городу Швицу, где и планировалось соединение двух русских войск. Но дороги по суше до Швица, о существовании которой Суворову сообщали австрийцы, в реальности не оказалось. А добраться до него по водам Люцернского озера было невозможно из-за отсутствия средств для переправы (их захватили французы).

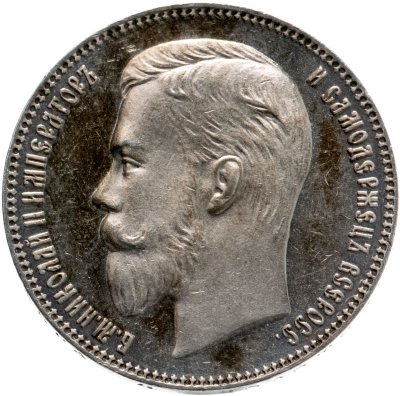

3 рубля 2000 года «А.В Суворов»

3 рубля 2000 года «А.В Суворов»

Из столь затруднительного положения Суворов вышел, применив неожиданный манёвр, казавшийся неосуществимым. Уставшие, измотанные в боях суворовские «чудо-богатыри» 27 сентября двинулись под пронизывающим ветром по узкой горной тропе через перевал Книциг. Пройти им предстояло около 20 километров. Несмотря на то, что для многих солдат этот переход стал последним, уже через 12 часов авангард под командованием будущего героя Отечественной войны 1812 года Петра Багратиона преодолел горный хребет и вышел к селению Муотаталь, где обезвредил небольшой отряд французов, не ожидавших нападения. Переход же всей суворовской армии занял около трёх дней.

Портрет генерала П.И. Багратиона

Портрет генерала П.И. Багратиона

В Муотатале А.В.Суворов получил ужасные новости, практически перечеркнувшие все его дальнейшие планы. Под Цюрихом французами был разбит корпус Римского-Корсакова, а в сражении при Линте потерпели поражение австрийские войска Фридриха фон Гётце.

Дальнейшее продвижение к Швицу стало бессмысленно. Армия Суворова оказалась «окружена горами и врагом сильным». Требовалось разработать новую стратегию действий.

Было принято решение о движении на восток через перевал Прагель, чтобы пересечь Клентальскую долину и выйти к населенному пункту Гларус, где соединиться с войсками австрийского генерала Фридриха фон Линкена.

При исполнении плана союзным войскам удалось прорваться в долину. Авангард (5000-6000 человек) под командованием Багратиона продолжил наступление на Гларус, преодолевая упорное сопротивление французских солдат под руководством будущего маршала Франции Габриэля Молитора. Багратион, нанеся противнику большие потери (было убито около 2000 человек), прорвался к Гларусу, что помогло выйти из окружения. Однако дальнейшее продвижение по этому направлению затруднялось из-за численного превосходства армии неприятеля.

Сражение в Мутенской долине. Картина А.Е. Коцебу

Сражение в Мутенской долине. Картина А.Е. Коцебу

В то самое время, когда багратионовский авангард пробивал путь к Гларусу, арьергард армии Суворова, которым командовал генерал А.Г. Розенберг, подвергся атаке в Мутенской долине войсками Массены. Имеющим преимущество в количестве солдат французам не удалось прорвать первую арьергардную линию. Получив вскоре подкрепление, русские перешли в успешную контратаку.

На следующий день Массена бросил в бой почти все имеющиеся силы (примерно 15 000 человек). В начале боя русским пришлось отступить, но благодаря успешным маневрам и тактически верному расположению французам в итоге нанесли сокрушительное поражение.

Портрет маршала Андре Массены

Портрет маршала Андре Массены

По легенде, в плен чуть было не попал и сам Андре Массена, в последний момент успевший сбежать, оставив в руке младшего офицера Ивана Махотина золотой эполет. Сражение в Мутенской долине стало крупнейшим в ходе Швейцарского похода. Победа над французами обезопасила войска Суворова и позволила им начать отступление из Швейцарии с целью возвращения обратно в Россию.

Завершение похода и возвращение в Россию

На военном совете в Гларусе, состоявшемся 4 октября 1799 года, решили отступать на юг к верховьям Рейна. Для этого измотанным в предыдущих боях солдатам Суворова нужно было преодолеть перевал Паникс. Войскам не хватало ни боеприпасов, ни продовольствия, но даже в таких условиях удалось сдержать натиск неприятеля при отступлении к перевалу.

Памятник суворовскому солдату на перевале Паникс

Памятник суворовскому солдату на перевале Паникс

Чтобы достичь вершины Паникса, армии Суворова предстояло преодолеть под сильным ветром более 2400 метров по заснеженной горной дороге, окутанной туманом. Свыше двухсот солдат погибло при переходе, сорвавшись в альпийскую пропасть или замерзнув насмерть. Была также потеряна часть оставшегося продовольствия и оружия. Фельдмаршал разделял со своими «чудо-богатырями» все трудности перехода, подбадривал их в пути, проявлял стойкость и уверенное спокойствие.

Добравшись до вершины перевала, Суворов стал готовится к спуску. Благодаря полученной от местных жителей информации был найден наиболее лёгкий, но всё же полный опасности спуск к подножию горы. Возможно, что именно этот спуск как раз изображен на знаменитой картине Сурикова, хотя сам художник рисовал обобщенный образ покорения Альп без привязки к конкретному месту событий.

Генералиссимус А.В. Суворов

Генералиссимус А.В. Суворов

Завершив переход, 10 октября 1799 года остатки войск Суворова прибывают в город Кур, где останавливаются на отдых и пополняют припасы продовольствия. Всего до Кура добралось примерно 14 000 солдат, из которых почти четверть из-за болезней и истощения не могла сражаться. Также у Суворова не осталось артиллерийских орудий. Продолжать активные военные действия было практически невозможно.

Восстановив силы в Куре, через два дня русские разбили лагерь около Фельдкирха, где Суворов получил из Италии ранее направленную ему артиллерию. 19 октября, соединившись с остатками разбитого корпуса Римского-Корсакова, Суворов отвёл войска в Баварию, где расположился на зимних квартирах.

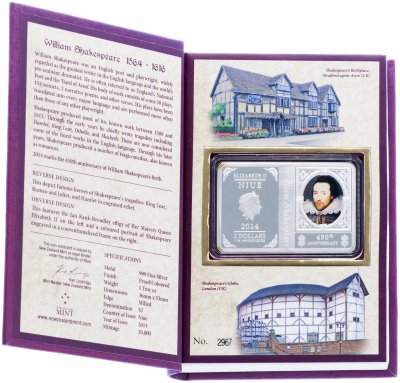

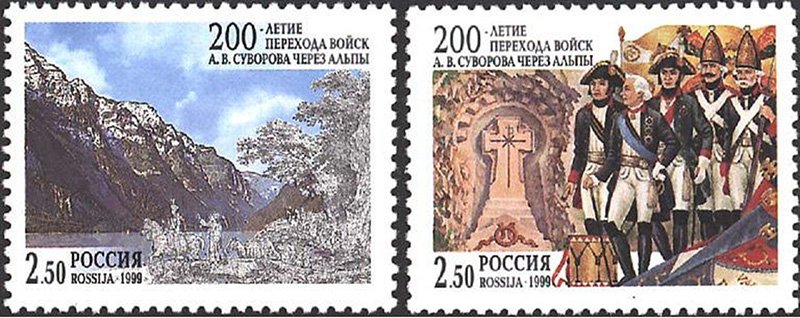

Почтовые марки в честь 200-летия перехода Суворова через Альпы

Почтовые марки в честь 200-летия перехода Суворова через Альпы

Попытки австрийских союзников принудить русского полководца к дальнейшим совместным боевым выступлениям ни к чему не привели. Император Павел I, видя «коварное поведение» австрийцев, приказал фельдмаршалу возвращаться на Родину. Военная компания 1799 года была завершена.

Итоги похода и память о нём

Из-за ошибочных и нерасторопных действий союзников-австрийцев Швейцарский поход Суворова не достиг изначальных целей. Его армия не смогла соединиться с корпусом Римского-Корсакова и нанести неприятелю, возможно, решающий удар, от которого зависела бы судьба всей революционной Франции. Об этом прямо говорил Наполеон Бонапарт, указывая, что победа Массены над русскими войсками Римского-Корсакова «спасла республику».

Памятник солдатам Суворова в Швейцарии

Памятник солдатам Суворова в Швейцарии

Несмотря на то, что военные цели остались нереализованными, войска Суворова показали беспрецедентный героизм и стойкость в сражениях не только с врагом, но и с самой природой. Находясь практически в полном окружении Суворов сумел не только вывести свою армию в безопасное место, но и нанести французам ряд болезненных поражений.

Потери Суворова составили более 5000 человек, в том числе, свыше полутора тысяч солдат остались в швейцарских Альпах навечно. За Швейцарский поход А.В. Суворов возведен царем Павлом I в чин генералиссимуса – высшее воинское звание Российской империи.

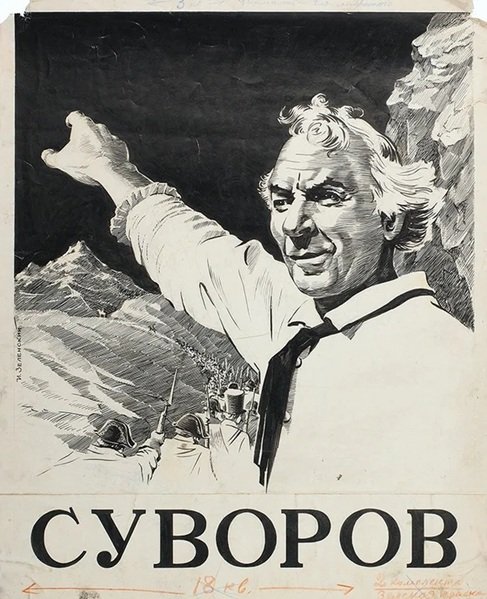

Афиша фильма Суворов. 1940 год

Афиша фильма Суворов. 1940 год

На протяжении последующих веков поход был предметом пристального изучения отечественных и иностранных военных историков, а также исторических романистов. В СССР, а позже и в Российской Федерации, выпускали памятные почтовые марки, снимали документальные и художественные фильмы о компании 1799 года.

Не забыт подвиг Суворова и в Швейцарии. Возле Чёртова моста находится знаменитый крест, высеченный в скале, увековечивающий память русских солдат. Мемориалы установлены также на перевалах Сен-Готард, Кинциг и Паникс, покорённых суворовскими «чудо-богатырями». В Линтале находится частный музей Суворова, в экспозиции которого представлены найденные в горах орудия, предметы одежды и другие личные вещи героев Швейцарского похода. Вход в музей свободный. Существует и туристический альпийский маршрут «Путь Суворова». Пройти за 11 дней 170 километров по стопам русского генералиссимуса может любой подготовленный путешественник.

Часть экспозиции музея Суворова в Линтале

Часть экспозиции музея Суворова в Линтале

В апреле 1817 года противник Суворова в Швейцарском походе, наполеоновский маршал Андрэ Массена умирал в Париже от туберкулёза. Может быть на смертном одре в его памяти на секунду всплыли холодные альпийские пейзажи и сражения с русскими войсками под началом великого полководца, обессмертившего победами своё имя и славу русских солдат.