Русско-турецкая война 1877-1878 гг. оказалась предпоследним в истории конфликтом России и Османской империи, основной причиной которого стало желание российского императора Александра II (1855-1881) отменить все ограничения, наложенные Парижским мирным договором (1856) на заре его правления. Ключом к этому являлась военная победа над османами, но их государство оставалось весьма значимым противником, хотя дни его подлинного могущества давно прошли, окончившись в начале XVIII столетия. Кроме того, на стороне медленно дряхлевшей империи выступала Великобритания, имевшая с ней выгодные торговые договоры и не заинтересованная в новом усилении позиций России. Однако отечественная дипломатия приложила все усилия, чтобы избежать прямого конфликта с сильнейшей державой в мире и одновременно умело использовать повод к войне с османами, что жестоко притесняли балканских славян, боровшихся за национальную идентичность и автономию.

Стрелковое оружие Русско-турецкой войны (1877-1878)

Стрелковое оружие Русско-турецкой войны (1877-1878)

Характер военных конфликтов претерпел в XIX веке коренные изменения. Если на заре столетия еще использовалась привычная тактика линейной пехоты, то ближе к его середине бурная эволюция огнестрельного оружия необратимо изменила поля сражений. Миновали времена, когда солдаты, стоя в полный рост в плотном строю, поражали противника дружным залпом. Возросшая точность и скорострельность оружия сделала подобную тактику самоубийственной. К 60-м годам XIX века распространились казнозарядные винтовки и полноценные унитарные патроны. То есть, больше не было нужды возиться с бумажным патроном – скусывать пулю, засыпать в ствол порох, а затем досылать первую при помощи длинного шомпола. Также ушла в прошлое необходимость отдельно носить с собой капсюли и ставить их на спусковой механизм в сумятице сражения. Таким образом, обученный солдат той эпохи был способен сделать 15-20 выстрелов в минуту, к тому же прицельных, благодаря технологическому прогрессу.

Война началась 24 апреля 1877 года (здесь и далее датировка приводится по новому стилю), и поначалу события благоприятствовали России. В частности, был относительно успешно форсирован Дунай, главная водная преграда на пути наступавшей армии.

Переправа через Дунай (Н.Д. Дмитриев-Оренбургский)

Переправа через Дунай (Н.Д. Дмитриев-Оренбургский)

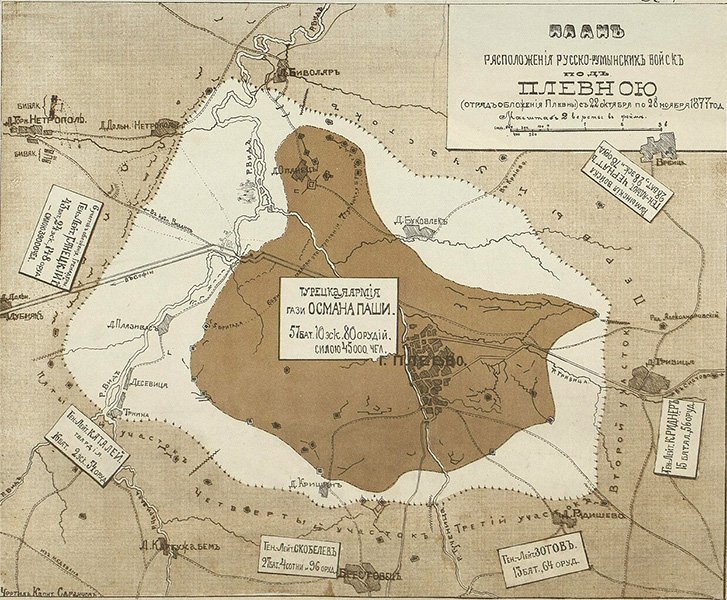

Однако, поутру 19 июля Осман-паша, один из турецких военачальников, смог без боя занять Плевну силами подчиненного ему корпуса после многодневного марша. Несмотря на локальные успехи на прочих направлениях, это оказалось крайне неприятным поворотом событий для России. Город прикрывал сразу несколько важных стратегических направлений. Его удержание турками в высшей степени затрудняло наступление на Софию, не говоря об Эдирне или Константинополе. Перед российским командованием встали три основных варианта действий, каждый из которых имел свои недостатки:

- Массированный штурм города теоретически мог быстро решить проблему, но сулил огромные людские потери для наступавшей стороны. Мало того, что населенный пункт представлял собой подобие крепости, так еще и холмистая местность, изрезанная оврагами, служила внешним оборонительным рубежом.

- Взятие Плевны в осаду вспомогательными силами и развитие наступления вглубь османских Балкан основной группировкой войск могло обернуться катастрофой. Если бы корпусу Османа-паши удалось вырваться из осажденного города, турки могли без особенных трудностей перерезать линии снабжения русской армии, что к тому времени прочно увязла бы в сражениях на юге.

- Блокада населенного пункта основными силами. Это требовало немалого времени, однако оберегало от разгрома в общем ходе войны.

Первой к занятой турками Плевне подоспела дивизия генерал-лейтенанта Шильдера-Шульднера (вечер 19 июля), получившего приказ взять город под контроль, пока оборона противника не достигла максимальной прочности. Увы, штурм был предпринят на скорую руку, без должного планирования и без численного превосходства атаковавшей стороны. В итоге, русские солдаты, пробившиеся к городским кварталам через три линии окопов под огнем неприятеля, не смогли там закрепиться и вынуждены были спешно отступать под прикрытием казачьей кавалерии, спасшей пехоту от полного разгрома.

Схватка у редута (Н.Д. Дмитриев-Оренбургский)

Схватка у редута (Н.Д. Дмитриев-Оренбургский)

Чуть позже войска Российской империи получили значительные подкрепления, но и корпус Османа-паши до поры не находился в полной блокаде. Военное соединение с изначальной численностью примерно в 17 000 человек снабжалось продовольствием и медикаментами, а также получало пополнения в живой силе. При сдаче в плен в декабре 1877 года оно насчитывало уже около 43 000 солдат и офицеров даже с учетом тяжелых потерь, понесенных турками.

Второй штурм (30 июля) был предпринят уже увеличенными силами с предварительной массированной артподготовкой. Хотя артиллерия сделала огромный шаг в развитии благодаря исследованиям в области баллистики и совершенствованию стрельбы с закрытых позиций, она сама по себе не была способна предрешить исход сражения. Да, османы понесли чувствительные потери, но подавляющее большинство их солдат уцелело, укрывшись в траншеях от взрывных волн и осколков. В итоге русские соединения столкнулись с подготовленной обороной, закостеневшей за две недели упорного труда, когда турки использовали весь доступный шанцевый инструмент. Наступающие с огромными усилиями пробились через две линии окопов, но были остановлены у одного из насыпных редутов. Русские солдаты оказались в проигрышной ситуации: они были вынуждены ориентироваться на незнакомой местности под шквальным винтовочным огнем, тогда как защитники ранее имели достаточно времени изучить будущее поле боя. Однако атакующая сторона смогла закрепиться на позиции и даже получить подкрепления. Но тем же вечером был получен приказ об отступлении. Сложно сказать с полной уверенностью, чем было вызвано данное действие. Вероятно, причиной стали опасения оставлять войска в захваченном выступе при вероятности получить фланговый удар противника, что отрезал бы их от основных сил.

План расположения русско-румынских войск при осаде Плевны (ноябрь 1877 г.)

План расположения русско-румынских войск при осаде Плевны (ноябрь 1877 г.)

Третий, самый масштабный и кровавый штурм Плевны состоялся 11 сентября после многодневной артиллерийской подготовки, не возымевшей, впрочем, ожидаемого эффекта. Русская и румынская армии бросили в сражение все доступные силы, но не смогли прорвать оборону ни на одном из участков и были вынуждены отступить на исходные позиции, в общей сложности потеряв до 16 000 человек убитыми и ранеными. После подобного провала младший брат императора, великий князь Николай Николаевич, а также сам Александр II выступили за снятие осады и за переброску войск на иные направления. Однако не все военные чины поддержали такую позицию, отстояв вариант с продолжением боев за Плевну. Для их успешного завершения требовалось взять город в полную блокаду, чтобы защитники остались без еды, медикаментов и подкреплений. Приоритетными целями стали местечки Горни-Дыбник и Телиш, где укрепились турки, обеспечивая прикрытие оставшихся путей снабжения. Приступив к взятию утром 24 октября, русские соединения оперативно заняли населенные пункты, и турки в осажденной Плевне были полностью отсечены от внешнего мира. В городе быстро ощутилась нехватка припасов, но Осман-паша наотрез отверг предложение сдаться российской стороне. Однако обстановка постепенно ухудшалась, и 10 декабря полководец приказал идти на прорыв, пока солдаты окончательно не ослабли от голода и болезней. Османы прорывались на западном направлении, планируя затем идти маршем на Софию. Но здесь сказалась их общая усталость, а также необходимость нести на себе тяжелую поклажу с припасами из осажденной Плевны, что сильно затруднило задачу прорыва. В итоге атака захлебнулась, люди Османа-паши увязли в сражении, а затем и вовсе начали беспорядочно отступать. Почти одновременно русские войска атаковали город и в короткое время поставили его под свой контроль.

Пленного Османа-пашу представляют Александру II (Н.Д. Дмитриев-Оренбургский)

Пленного Османа-пашу представляют Александру II (Н.Д. Дмитриев-Оренбургский)

Так закончилось одно из самых продолжительных и кровавых противостояний той войны. Уцелевшие воины Османа-паши попали в плен, как и он сам. Впрочем, этот военачальник снискал большое уважение как у турок, так и у противника.