Крупнейшая в истории Руси феодальная республика «Господин Великий Новгород» просуществовала 342 года и занимала огромную территорию на севере и северо-западе Евразии. Новгородские земли с центром в Великом Новгороде являлись важнейшим княжеским престолом Киевской Руси. Непомерная дань, которую новгородцы платили Киевскому князю, послужила толчком к обретению независимости: в 1136 г. новгородцы изгнали своего князя Всеволода Мстиславовича и учредили республику.

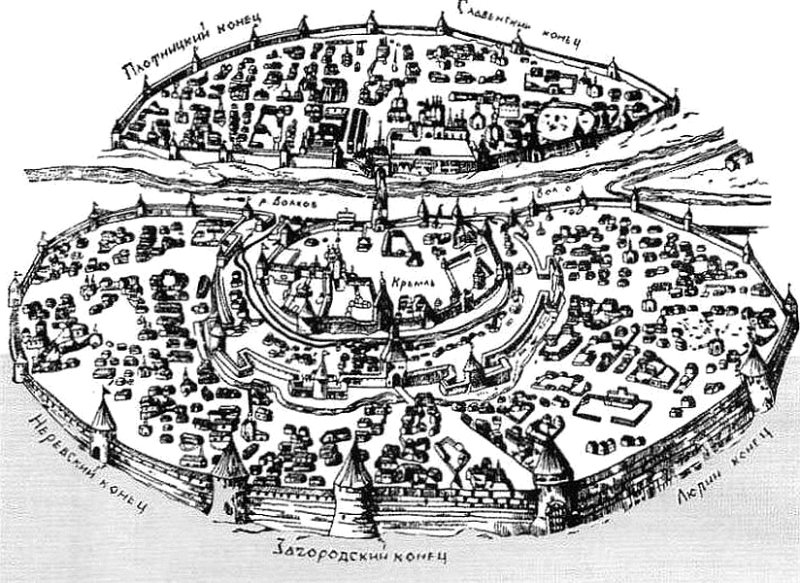

План древнего Новгорода

План древнего Новгорода

Удаленность от территорий Золотой Орды позволило Новгородской республике почти 100 лет существовать, подчиняясь только воле собственных бояр, а важнейшие вопросы решать на вече. Вече представляло собой собрание, в котором принимали участие Совет господ (круг высших бояр), тысяцкий, посадник, архиепископ, князь, представители княжеской дружины и посадских людей. В 1236 г. Александр Невский (1221-1263) стал Новгородским князем и затем принудил республику платить дань ханскому войску. Еще через сто лет на княжеский престол Новгорода взошел Иван Калита (1284-1340). После этого княжение новгородцами принимали суздальские, владимирские и литовские князья.

Новгородская земля в XII-XIII веках

Новгородская земля в XII-XIII веках

Феодальная Новгородская республика просуществовала до 1478 г. В результате Московско-Новгородской войны, начавшейся 9 января 1477 г., ее территория была разделена между Московским и Владимирским княжествами. «Начало конца» Господина Великого Новгорода пришлось на 1470 год, когда Вселенский патриарх Константинополя признал Киевского митрополита Григория Болгарина. Это означало, что православное Великое Княжество Литовское отходит от беспрекословного подчинения католическому Риму.

Новгородские бояре. Деталь иконы 1467 г.

Новгородские бояре. Деталь иконы 1467 г.

После этого новгородцы обратились к Григорию, чтобы он прислал им нового православного архиепископа, и заключили договор с Великим князем Литовским и Королем Польским Казимиром IV, пригласив его княжить Новгородом. Особым условием было православие правителя и запрет на строительство католических храмов на Новгородской земле. Сторонников Казимира в Новгороде возглавила богатейшая землевладелица Новгородчины, боярыня Марфа Борецкая (Марфа-посадница). Вдова Новгородского посадника Исаака Борецкого, которого князь назначал для управления своей вотчиной, она выступала за независимость от Москвы и сближение с Литвой.

Новгородский торг. Рисунок А. Васнецова 1908 г.

Новгородский торг. Рисунок А. Васнецова 1908 г.

В то же время в Новгороде сформировалась боярская оппозиция, недовольная Марфой-посадницей. Пользуясь этим, Великий князь Московский Иван III Васильевич (1440-1505) в 1471 г. обвинил новгородцев в приверженности католицизму и, как защитник православия, отправился в поход на Новгород. Перед этим он отменил поставки хлеба и зерна новгородцам, что вызвало недовольство народа. Москву поддержал Псковский князь, против Марфы-посадницы выступил народ и владыка Феофил, которого собирались заменить. В битве на берегах реки Шелонь Москва одержала победу над новгородским ополчением, и 11 августа 1471 г. был подписан Коростынский договор. Согласно его условиям, Новгородчина была задекларирована вотчиной Великого князя Московского, ее церковь подчинялась митрополиту Московскому, Новгород уступил Москве часть своих земель и заплатил выкуп в 15 500 рублей (громадную по тем временам сумму).

Новгородское вече. Картина 1907 г.

Новгородское вече. Картина 1907 г.

После этого в Новгороде фактически образовалось двоевластие: независимая республика в некоторых политических, религиозных и экономических вопросах должна была следовать воле Московского князя. Осенью 1475 г. Иван III лично прибыл в Новгород, чтобы расследовать деятельность бояр, настроенных против Москвы и периодически подбивавших народ на беспорядки. Многие жалобщики теперь игнорировали власть посадника и Новгородское вече, отправляясь сразу в Москву. Воспользовавшись формальным поводом при визите очередных жалобщиков, Московский князь в начале октября 1477 г. организовал новый поход на Новгород. К нему присоединились войска Тверского и Псковского князей. Осада города длилась около 3-х месяцев, пока в Новгороде не вспыхнули беспорядки.

Марфа Посадница. Картина 1889 г.

Марфа Посадница. Картина 1889 г.

Одна половина жителей ратовала за полный переход под власть Москвы, другая сохраняла верность принципам независимой республики. Среди сторонников Москвы была большая часть знати, а также военный руководитель Новгородчины Василий Гребёнка-Шуйский. После их перехода в лагерь князя Московского 15 января 1478 г. Новгород сдался на милость победителя. Должность новгородского посадника ликвидировали, а управление новгородцами брал на себя посадник Московского князя. Концом автономности Новгородского княжества стал увоз в Москву вечевого колокола, а также городских архивов.

Вечевой колокол увозят в Москву

Вечевой колокол увозят в Москву

После победы Ивана III семьи большей части знатных бояр были переселены из Новгорода в Москву. Вместо них на земли бывшей независимой республики заселили служилых людей из центральных областей Московского княжества. В 1479 г. Иван III, принявший титул «Государь всея Руси», конфисковал все земли и богатства Марфы-посадницы, вывез ее с внуком в Москву и позже заставил постричься в монахини. В полное подчинение Москвы перешли также 6 Новгородских монастырей и земли епископа. Так, присоединением к Москве, закончилось более чем трехвековое существование Новгородской республики.