В 1964 году известный советский бард и актёр Юрий Визбор написал шутливую песню «Рассказ технолога Петухова». Её главный герой, гордясь достижениями страны Советов, произносит ставшую впоследствии знаменитой, фразу: «А также в области балета мы впереди планеты всей». Как гласит пословица, в каждой шутке есть доля правды. Советский балет действительно был выше мирового уровня. Постановками «Лебединого озера», «Щелкунчика» или «Ромео и Джульетты» восторгались во многих странах.

Но есть среди балетных номеров один очень красивый и запоминающийся благодаря необычному сюжету. Являясь частью оперы, он приобрел самостоятельную судьбу и превратился в полноценную одноактную балетную постановку. Действие в ней происходит в 12 веке в ставке хана одного из кочевых народов. В неволе у хана находятся русские люди во главе с новгород-северским князем. Не желая заключать мирное соглашение, князь обрекает себя на долгий плен. Отрадой для него служит только песня славянской пленницы о недоступной свободе и Родине, а развлечением безудержный танец кочевых воинов.

Речь, конечно, идет об опере А.П. Бородина «Князь Игорь» и знаменитых «Половецких плясках». Музыкальное произведение, основанное на памятнике древнерусской литературы «Слове о полку Игореве», повествует о сложных взаимоотношениях между русскими и половцами.

Так кто же они, половцы? Как появились на просторах «Великой Степи»? В каких отношениях были с русскими и другими народами? Как была устроена их жизнь? Как сложилась их историческая судьба и какой след они оставили после себя в мировой культуре?

Краткая история, этногенез и происхождение названия

Самоназвание тюркского кочевого народа, известного нам как «половцы» – «кыпчаки». Слово можно определить, как «удачливый» или «счастливый». Есть две основные версии происхождения кипчаков. Первая соотносит их к потомкам динлинов – тюркского народа, обитавшего в Южной Сибири в первых веках нашей эры. Вторая говорит, что кипчаки первоначально являлись одним из племен тюркского народа огузов, жившего в среднеазиатских степях и в Монголии.

Также к непосредственным предкам кипчаков учёные относят племя сйеяньто (известное также как «сиры» или «шары»), образовавшего в 7 веке даже собственное, недолго просуществовавшее государство. После его разгрома китайцами остатки сйеяньто откочевали на территорию восточно-казахстанских степей.

В 8 веке кипчаки находились в составе древнетюркского Кимакского каганата, занимавшего часть Южной Сибири и территорий современного Казахстана. К 11 же веку они становятся одним из главных народов Великой степи. Начинаются постоянные походы на Южную Русь.

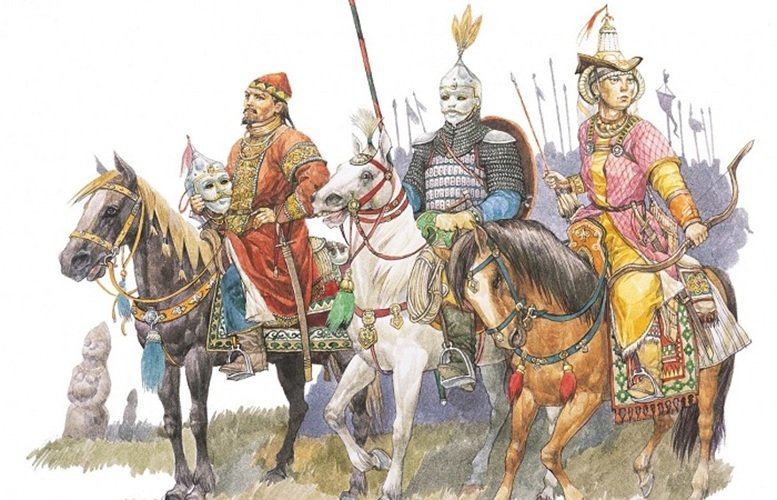

Половецкие воины XII-XIII вв.

Половецкие воины XII-XIII вв.

Под названием кипчаков половцы были известны арабам и персам. Византийцы же именовали их «команы» (куманы). Хотя в историографии существует мнение, что кипчаки и куманы были разными этническими группами.

Происхождение же слова «половцы» однозначно определить не удалось до сегодняшнего дня. Самая простая и ранняя версия, выдвинутая историками, состояла в том, что название народа происходило от слова «поле» (имелась ввиду степь - место кочевания половцев).

Однако эта версия уже в 19 веке подверглась критике. Появилась теория, разделяемая многими современными историками, что наименование этноса «половьци» восходит к слову «полова» - солома и обозначает желтовато-белый оттенок. Существует мнение, что это связано с белым цветом волос и голубыми глазами представителей кочевников. Однако для представителей тюркоязычных народов, к которым относились и половцы, был свойственен, в основном, чёрный цвет волос и карие глаза. Возможно также, что внешний вид половцев вообще не играл никакой роли, а цветовая характеристика была связана с символическим названием части племени – «желтые кипчаки». Позже такая цветовая идентификация была присуща ряду монгольских государств – Золотая орда, Синяя орда, Белая орда.

Возможно, что русские и ряд других европейских народов (например, поляки называли половцев «плавцами», а венгры «палоч») переняли в свой язык самоназвание части кочевников. Как бы то ни было, именно эта версия является приоритетной в современной историографии.

Современное представление о внешности половцев

Современное представление о внешности половцев

Существует также версия, происхождения названия народа от русского слова «половици», значение которого можно определить, как название людей, живущих (обитающих) на другом береге реки, то есть на левом берегу Днепра, в Великой степи. Данная версия не учитывает тот факт, что половцы могли переходить и располагать свои кочевья и на правом береге Днепра, а также то, что корни у древнерусских слов «половици» и «половьцы» различны. Из-за этих противоречий среди учёных версия не получила признания.

Социальная организация половцев

Изображение половцев в русской летописи

Изображение половцев в русской летописи

Половцы были кочевым народом. Их общество было устроено по принципам военной демократии и подразделялось на несколько крупных родов, объединявшихся, в свою очередь, в племенные союзы. К концу 11 века процесс объединения кочевых орд был близок к завершению. Размер половецкой орды мог достигать 40 000 человек.

Управлялись орды половцев ханами. Для руководства же крупными военными походами на съезде знати племён избирался «хан ханов», наделявшийся полномочиями объявлять войну и заключать мирные соглашения. Орды состояли из куреней (родов) – объединения родственных патриархальных семей. Крупные подразделения половцев наделялись ханом земельными участками, включающим в себя места для зимовки и летнего обитания, а также весь путь между ними.

Карта расселения половцев

Карта расселения половцев

В зимнее время они останавливались возле берега моря или реки, чтобы скоту было удобно добывать из-под снега корм. Весной же половецкие племена начинали кочевье вверх по донецким степям, богатым травой, где разбивали лагеря-стойбища. Осенью начинался обратный путь до зимовий.

Существуют сведения и о половецких городах. Например, город Сыгнак, расположенный на территории современного Казахстана, в 12 веке фактически стал столицей кыпчаков. Известно о существовании половецких городов и в низовьях Волги (город Саксин) и близ современного Харькова (город Шарукань).

Половецкий набег

Половецкий набег

Важную роль в половецком обществе играли воины, участвовавшие в многочисленных набегах на соседние страны – Русь, Византию, Болгарию. Награбленная добыча делилась между военачальниками. Рядовым воинам доставалась лишь малая её часть.

Результатом удачного похода становилось пополнение половецких кочевий большим количеством «колодников», то есть, по сути, рабов. Кроме них на низшей ступени половецкого общества стояли обедневшие, но свободные, члены куреней – «челядь».

«Местообитание» верховного небесного божества вершина Хан-Тенгри на Тянь-Шане

«Местообитание» верховного небесного божества вершина Хан-Тенгри на Тянь-Шане

Если же поход был неудачным, то рядовые члены общины могли попасть в экономическую зависимость к более знатным и богатым соплеменникам. В результате этого, постепенно, усиливалось социальное расслоение половецкого общества.

Религия и культура половцев

Религией половцев, как и многих других тюркских и монгольских народов, было тенгрианство. Её основу составляла вера в верховное божество Тенгри – небесный дух, олицетворявшее Вечное Синее Небо. Земное же начало олицетворяло женское божество Умай. По верованиям половцев оно защищало женщин во время родов и помогало заботится о детях. Тотемным животным половцев был волк – предок, защитник и покровитель тюркских народов.

Камлание

Камлание

Важную роль в половецком обществе играли шаманы (кам). Половцы верили, что во время камланий шаманы могли общаться с душами предков, предсказывать будущее и устанавливать связь между миром живых и миром духов.

На территории, занятой в Средние века половцами, остались следы их сакрального искусства – знаменитые каменные бабы. Материалом для изваяний был песчаник. Высота статуй могла достигать 4 метров. Название «баба» восходит к тюркскому слову «балбал» - предок, прародитель, пращур. «Бабы» символизировали храбрость, доблесть и бессмертие половецких воинов. Скульптуры чаще всего устанавливали в важных для половцев местах – на степных возвышенностях и могильных святилищах.

До наших дней сохранилось больше 2000 таких половецких статуй. Их можно увидеть в музеях и исторических парках на территории нашей страны и Украины.

Половцы и русские

На следующий год после кончины великого киевского князя Ярослава Мудрого, в 1055 году, русские княжества узнали о ранее неведомом половецком народе. Кочевники под руководством хана Болуша перешли границу Переяславского княжества. Однако до прямого столкновения дело не дошло. Сын Ярослава Мудрого Владимир Ярославич, правивший тогда в Переяславле, сумел заключить с половцами мирное соглашение. После чего Болуш со своими воинами, как говорит летопись, «возвратишася … вспять, отнюду же пришли».

Мир оказался непрочным. Уже через 6 лет, в 1061 году половецкая орда хана Искала совершает успешное нападение на Переяславское княжество, побеждает в битве войско Владимира Ярославича, разоряет селения, уводит в плен множество русских людей. Начинается эпоха военного противостояния Руси и половцев.

Атаки половцев были молниеносны. Они нападали на слабые поселения, разоряли их и двигались дальше. На крупные крепости половцы нападали редко, старясь дать бой в открытом поле, где они могли использовать свою излюбленную тактику – завязывать бой силами хорошо подготовленных воинов из авангарда, изматывать противника, а только потом пускать в ход основные силы.

В 1064 году Искал вновь повел своё войско на Русь, но был разбит ратью великого киевского князя Изяслава Ярославича. Половцы потеряли в битве больше 10 000 человек, а сам хан был убит.

Через четыре года новое половецкое нападение на русские земли возглавил хан Шарукан. Кочевники смогли победить коалицию трёх сыновей Ярослава Мудрого в битве при реке Альте и, не встречая более серьезного сопротивления, «рассыпались по земле [русской]». Отказ от дальнейшего сопротивления половцам стоил Изяславу Ярославичу киевского престола. В результате восстания он был свергнут и бежал в Польшу. Остановить половецкий набег смог черниговский князь Святослав Ярославич. 1 ноября 1068 года он успешно атаковал превосходящие силы половцев при реке Снов и, возможно, пленил самого Шарукана.

После этого поражения половцы не устраивали походов на Русь в течение почти 25 лет. Однако русские князья, признавая в кочевниках грозную силу, стали использовать их в качестве наёмников в междуусобных войнах друг с другом.

В 1092 году началось новое масштабное наступление половцев. Русские князья не смогли достойно противостоять их натиску. В мае следующего 1093 года половцы разгромили русские дружины на реке Стугне, захватив богатую добычу. Остановить половецкий натиск помогла в 1094 женитьба киевского князя Святополка на дочери половецкого хана Тугоркана.

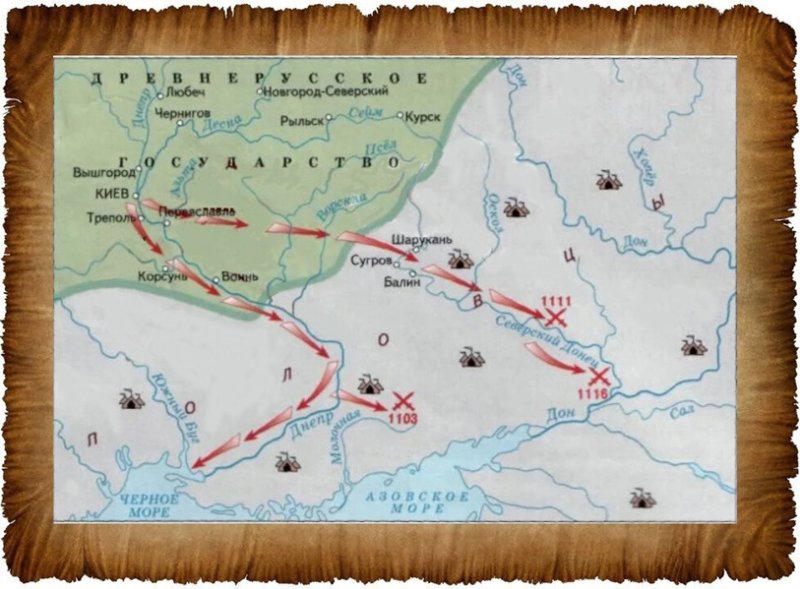

Карта русских походов начала 12 века на половцев

Карта русских походов начала 12 века на половцев

Через два года военное счастье изменило Тугоркану. При осаде Переяславля он был убит, а половецкие войска потерпели сокрушительное поражение. Другая же часть половецкого войска под командованием хана Боняка в том же году подступила к Киеву, но, узнав о разгроме под Переяславлем, отступила в степь.

Начало 12 века ознаменовалось уже русскими военными походами в половецкие степи. В 1103 году объединенные войска русских князей нанесли поражение половцам на реке Сутень. В этой битве было убито 20 половецких ханов.

Ответное вторжение половцев в Переяславское княжество в 1107 году не принесло результатов, они были побеждены в битве при реке Суле. После недолгого перемирия, в 1111 и в 1116 годах русские войска совершили ещё два успешных военных похода в половецкие степи.

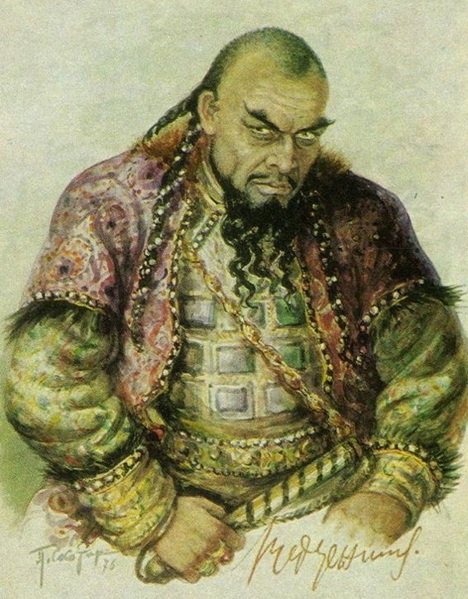

Половецкий хан Кончак - важное действующее лицо оперы «Князь Игорь»

Половецкий хан Кончак - важное действующее лицо оперы «Князь Игорь»

После смерти Владимира Мономаха в 1125 году половцы вновь начинают активные набеги на Русь и всё чаще вновь участвуют в междуусобных войнах русских правителей.

Новый виток успехов половцев в борьбе с Русью связан с именем хана Кончака. С 70-х годов 12 века началась новая серия военных походов кочевников на русские земли. Некоторые из них были успешны. Например, в 1176 году они победили в битве у города Ростовца, а в 1180 году Кончак награбил богатую добычу во время похода на Переяславское княжество.

В 1185 году состоялся знаменитый неудачный поход новгород-северского князя Игоря Святославича против половцев, о событиях которого повествует «Слово о полку Игореве». На берегах реки Каялы княжеские войска были разбиты превосходящими силами половцев, сам Игорь оказался в плену у Кончака.

«После побоища Игоря Святославича с половцами». Картина В.М.Васнецова

«После побоища Игоря Святославича с половцами». Картина В.М.Васнецова

В конце 12-го и начале 13-го века русские князья продолжали организовывать походы против половцев. Однако общая беда в лице нашествия новых властелинов степи – монголов – заставила русских и половцев объединить усилия и попытаться организовать сопротивление ордам захватчиков, закончившееся, впрочем, плачевно.

Несмотря на многочисленные столкновения, русско-половецкие отношения ознаменовались многочисленными династическими браками, военными союзами, а также распространением христианства среди верхушки кочевников.

Половцы и другие народы

Сложные исторические отношения у половцев сложились не только с русскими. В конце 11 века половцы сражались на стороне византийцев против печенегов.

Половцы активно участвовали в политической жизни Тырновского царства (Второе болгарское царство), помогая болгарам в борьбе против византийцев и становлению нового государства. В конце 12-го и начале 13-го века, в период правления болгарского царя Калояна Грекобойца, часть половцев приняла болгарское подданство. Более того, жена царя была знатной половчанкой, а её брат полководец Манастр был приближенным болгарского царя.

Пленение императора Латинской империи Балдуина I

Пленение императора Латинской империи Балдуина I

Половецкие отряды были частью армии болгарского царя и в победоносной битве при Адрианополе в 1205 против войск Латинской империи, в которой был пленен император Балдуин I. В дальнейшем половцы продолжали ассимилироваться в Болгарии, принимая христианство. В конце 13 века царский трон занял Георгий I Тертер, происходивший из болгарско-половецкой семьи.

Тесные контакты в 11-12 веках сложились у половцев и с Грузинским царством. Его правители охотно нанимали половцев в качестве наёмников для борьбы с врагами, а царь Давид IV Строитель даже был женат на дочери половецкого хана.

В первой четверти 13 века начинается активная борьба половцев с монгольскими ордами. 31 мая 1223 года русско-половецкое войско было разгромлено монголами в битве на реке Калке, а в 1229 году половцы потерпели поражение от них на реке Яик.

Битва при Калке

Битва при Калке

Поход Батыя на Европу (1236-1242) практически уничтожил половецкий этнос, как самостоятельную политическую силу. Часть половцев растворилась в составе Золотой Орды. Другие перебралась на территорию Руси, Византии, Венгрии, Болгарии, Закавказья и даже Египта, постепенно ассимилируясь с местным населением.

Хотя историческая судьба была неблагосклонна к половцам, но заметный след в мировой истории они безусловно оставили. Горячая половецкая кровь течет во многих народах и сегодня, а памятники их культуры напоминают о былой славе и храбрости этого выдающегося этноса, населявшего некогда Великую степь.