Опричнина Ивана Грозного не оставляет равнодушным ни одного любознательного читателя. Она удивляет, ужасает, заставляет задуматься и искать ответы. Опричнина как явление неотделима от личности первого русского царя. А что мы знаем об Иване Грозном? При нем, Московское Великое княжество стало позиционироваться как царство. Оно приросло территориями, в числе которых бывшие татарские владения – Казанское и Астраханское ханства.

Реконструкция внешнего вида Ивана IV по черепу, выполненная антропологом Михаилом Герасимовым, 1963 г.

Реконструкция внешнего вида Ивана IV по черепу, выполненная антропологом Михаилом Герасимовым, 1963 г.

По почину Ивана была начата Ливонская война, закончившаяся для Москвы неудачно. Что касается внутренних дел, то страна пережила ряд социальных и экономических потрясений, в числе которых опричный террор занимал первое, хотя и не единственное место.

Личность Ивана Грозного

Ивана IV оценивают как личность по-разному. Кто-то говорит о нем как о мудром государственнике, а кто-то как о жестоком тиране и сумасшедшим садисте. Однако, судя по отзывам современников, никто не сомневался в том, что царь отдает себе отчет в своих поступках. Иван был вполне вменяем.

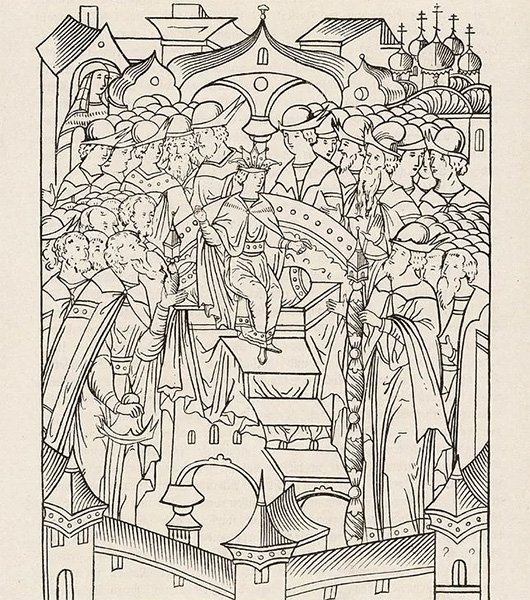

Другое дело, что, рано оставшись без родителей, он, с одной стороны, привык к вседозволенности и бесконтрольности в личной жизни, а с другой, испытывал определенное давление со стороны бояр, которые пытались использовать его малолетство в своих интересах. И это привело к определенным комплексам и неуравновешенности характера царя.

Малолетний Иван IV садится на великокняжеский престол. Манускрипт 1560-1570 гг.

Малолетний Иван IV садится на великокняжеский престол. Манускрипт 1560-1570 гг.

Что касается садизма, то его трудно приписать какому-либо воспитанию, поскольку даже в это жестокое время издевательства и самодурство не поощрялись. Окружение царя пыталось повлиять на маргинальное поведение владыки. После грандиозного пожара в Москве в 1547 г. поверивший в Божий гнев Иван стал вести себя более прилично.

Однако постепенно оправившись от испуга, он стал тяготиться моральным давлением своего духовника Сильвестра и деятельностью своих советников из так называемой «Избранной рады», которые, кстати, из кожи вон лезли, работая на укрепление авторитета царя. Падение Казани окончательно убедило Ивана в его богоизбранности.

Приятельские отношения с Богом ребром поставили вопрос: по какому праву кто-либо смеет учить его как себя вести и что делать. Наверняка Бог простит своему избраннику толику веселых непотребств и чуточку садизма. Иван взялся за старое. Но вот беда, его подданные, его рабы, стали роптать на своего Государя. Царь ответил опричниной.

«Иван IV и протопоп Сильвестр во время большого московского пожара 24 июня 1547 года», картина Павла Плешанова, 1856 г.

«Иван IV и протопоп Сильвестр во время большого московского пожара 24 июня 1547 года», картина Павла Плешанова, 1856 г.

Начало опричнины

Согласно официальной летописи, 3 декабря 1564 года, царь, собрав по церквам «святость» (наиболее ценные реликвии и иконы), выехал со всем скарбом и казной в село Коломенское. В летописи говорится, что царь «не хотя… многих изменных дел терпети, оставил свое государьство и поехал, где вселится, иди же его, государя, бог наставит».

«Подъем же его не таков был, якоже прежде того езживал», обоз сопровождало множество вооруженных дворян и детей боярских «выбором изо всех городов, которых прибрал государь быти с ним, велел тем всем ехати с собою с людми, с конми, со всем служебным нарядом». В двадцатых числах декабря Грозный перебрался в Александрову слободу, «оцепил эту слободу воинской силой и приказал привести к себе из Москвы тех бояр, кого он потребует». Обычного при отъездах из Москвы назначения на роль управителя не последовало, город остался без управления, население – «в недоумении», так как «все приказные люди приказы государские отставиша и град оставиша никим же брегом».

3 января 1565 года царь посылает грамоты в Москву. В грамоте митрополиту он бросает обвинения, в том числе и в измене, всем служилым людям, а заодно и духовенству, подчеркивает, что никто, кроме царя негоден управлять государством. В грамоте, направленной купцам, гостям и «всему христианству града Москвы», царь заявлял, что на них опалы нет, а виноваты лишь те самые приказные, бояре и воеводы.

Трон Ивана IV

Трон Ивана IV

Необычный отъезд царя явился для населения Москвы полной неожиданностью. На грамоту, посланную Иваном гостям и посадским людям, горожане ответили, что защищать или поддерживать «лиходеев» и «изменников» не будут, а если им разрешат, «они сами тех потребят», т.е. поубивают.

5 января царь принимал духовенство и приказных людей с изъявлением покорства. Но только через месяц, 5 февраля, когда Иван вернулся в столицу, был издан указ об опричнине. Что думал, о чем переживал царь этот месяц, неизвестно, но выяснилось, что у него вылезли все волосы на голове и из бороды.

Природа подобных соматических заболеваний давно связывается с нервными потрясениями. Как видно из последовавших событий, никакой реальной, непосредственной опасности для положения царя не было, а его личная безопасность обеспечивалась целым дворянским войском. Тем не менее, предприятие, которое царь затеял, выглядело столь экстраординарным, что Иван, кажется, не на шутку опасался последствий.

Большинство историков сходятся на том, что знать была поставлена царем в такое положение, когда не оставалось иного выхода, кроме как идти на поклон к самодержцу. Главное, что пугало и лишало воли к сопротивлению, это непредсказуемость Ивана и неопределенность ситуации.

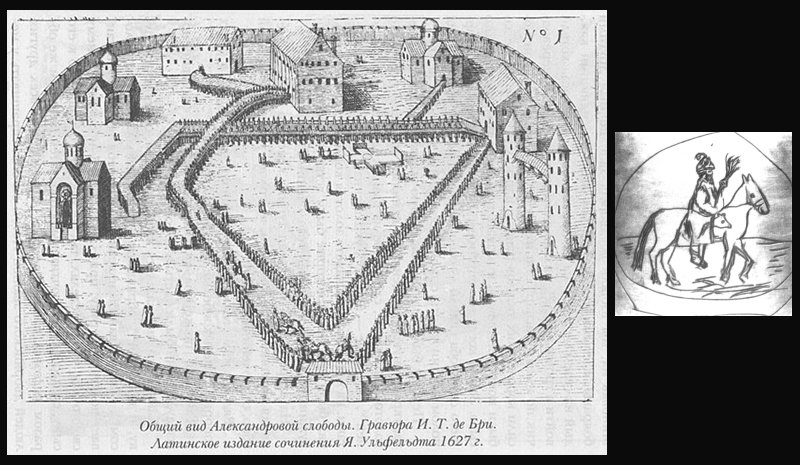

Александрова слобода, рис. XVI века (слева), Опричник (справа), увеличенное изображение с поддона подсвечника начала XVII века (Музей-заповедник «Александровская слобода»)

Александрова слобода, рис. XVI века (слева), Опричник (справа), увеличенное изображение с поддона подсвечника начала XVII века (Музей-заповедник «Александровская слобода»)

Весьма характерна формулировка, приписанная самодержцу иностранцами: «им же, его изменникам, передает он царство, но может прийти время, когда он снова потребует и возьмет его». Страх и раздрай, непонимание, кто именно и почему находится в опале, витали в столичной атмосфере, все «в недоумении и унинии быша».

Слово «опричнина» известно с XV века. Происходит оно от слова «опричь», синонимичного слову «кроме». После смерти или гибели воина поместье, пожалованное ему за службу великим князем, забиралось в казну, опричь небольшого участка земли, достаточного для прокорма его вдовы и сирот. Этот остаток поместья и назывался опричниной.

Опричнина выглядела как создание нового государева двора, личный состав которого должен обеспечивался земельными пожалованиями в определенных территориях Русского государства. Объясняя раздел требованиями личной безопасности, а также нуждами дальнейшего раздела между сыновьями, Иван, по словам иностранцев Таубе и Крузе, придал началу «хороший вид».

Алексей Максимов. «Иван Грозный в Александровской слободе». 1915 г.

Алексей Максимов. «Иван Грозный в Александровской слободе». 1915 г.

После учреждения опричного двора царь остался государем всего государства с прежними органами центрального управления и одновременно на правах удельного князя стал хозяином части государства, выделенной в ведение опричного двора. Опричнина имела не только свой двор, но и армию.

Земские дела были поручены боярам И.Д. Бельскому и И.Ф. Мстиславскому. Предписывалось чинить управу по старине, а с ратными и великими делами обращаться к царю. На свой подъем царь приговорил взять из земского приказа астрономическую по тем временам сумму в 100 000 рублей.

Несмотря на «хороший вид» начала, совершенно очевидно, что нововведение с трудом находило себе аналогии. Немцы-опричники считали планы и мнения великого князя «противоестественными».

Вскоре после провозглашения опричнины «за великие изменные дела» был казнен целый ряд бояр и князей. Тем, кому повезло больше – были пострижены в монахи, сосланы, изгнаны из Боярской думы, с конфискацией родовых владений. Выселялись не только князья, но и простые дворяне и даже посадские из тех районов Москвы, где должны были жить опричные.

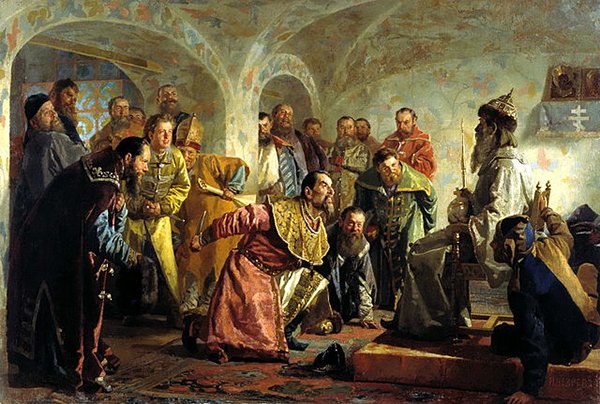

Н.В. Неврев. «Опричники». 1870 г.

Н.В. Неврев. «Опричники». 1870 г.

Никакой конкретной вины казненным и репрессированным не объявлялось. Одной из характерных черт опричного режима было то, что «ни один сын боярский, не причисленный к особому двору и не вошедший в особое войско государя, не мог рассчитывать на сохранение своей родовой собственности».

Сомнение в легитимности опричнины даже в глазах самого царя выражает сокрытие от иностранцев самого факта существования особого двора. «А нечто вопросят, где ныне царь и великий князь… говорити… царь и великий князь на Москве» – предписывалось говорить русским послам для иноземцев в 1565 году.

Современники видели в учреждении Опричного двора разделение государства «аки секирою, наполы», причем государь управлял обоими половинами. И страдало население обеих половин. Земская часть постоянно подвергалась погромам, а опричная также разорялась опричниками, которые не надеялись сохранить вновь приобретенные земли надолго. Более того, в опричнину включались новые и новые регионы с выселением прежних землевладельцев.

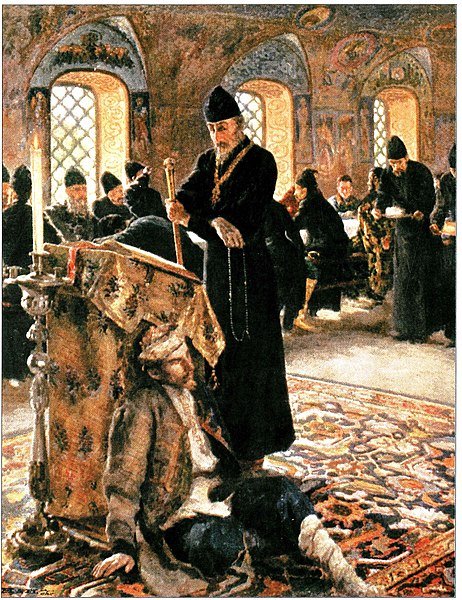

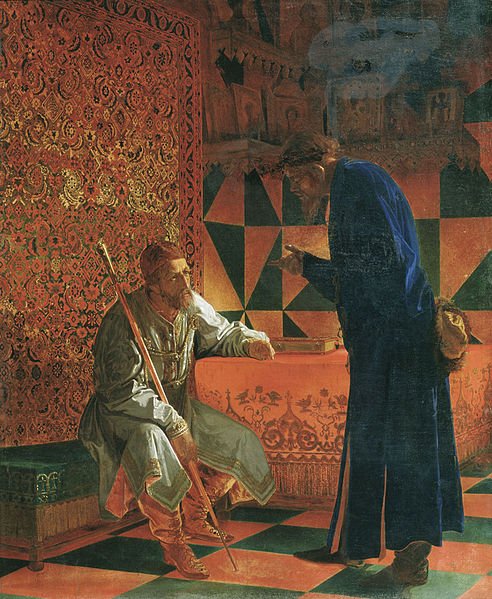

Василий Пукирев. «Митрополит Филипп отказывается благословить Ивана Грозного». 1875 г.

Василий Пукирев. «Митрополит Филипп отказывается благословить Ивана Грозного». 1875 г.

Опричный орден

Самым любопытным аспектом нововведений стал опричный «монастырь». В числе опричного войска (1000 человек, позже выросло до 5000-6000) был отряд из 500 особо приближенных к царю людей, отличавшихся личной преданностью и отсутствием связей с опальными. В этом «братстве» сам Грозный звался игуменом, князь Афанасий Вяземский келарем, Малюта Скуратов пономарем и т.п. Внешне, жизнь и организация братства уподоблялись объединению монахов общежитийной обители. Царь сам, с сыновьями и пономарем звонил в колокола, вместе со всеми пел и трапезничал.

Отличие заключалось в том, что пища была очень дорогая, «из вина и меда», а после трапезы царь редко пропускал день, «чтобы не пойти в застенок, в котором постоянно находятся много сот людей; их заставляет он в своём присутствии пытать или даже мучить до смерти безо всякой причины».

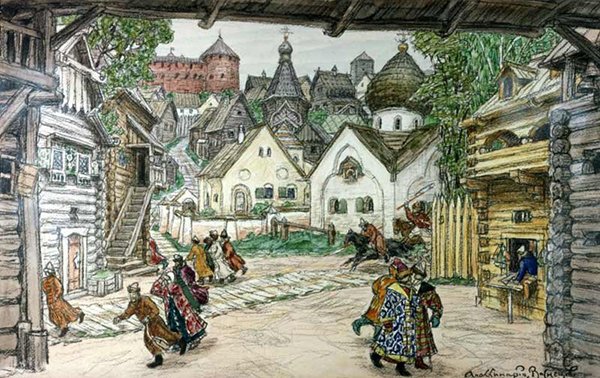

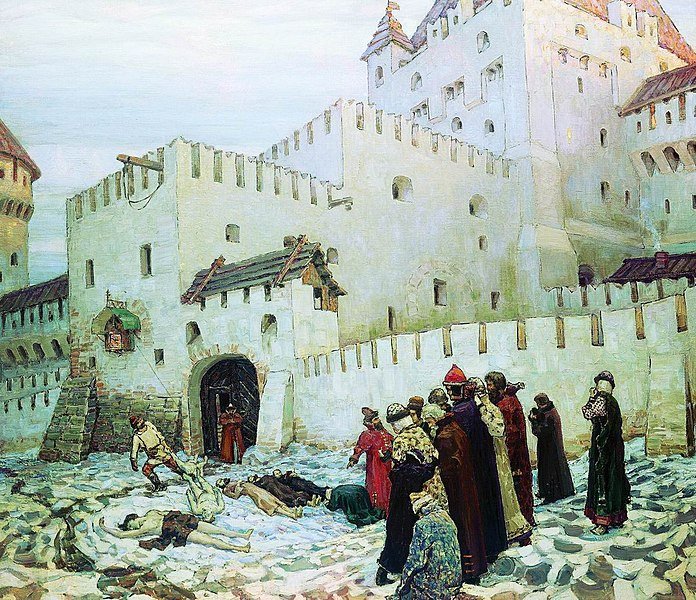

Аполлинарий Васнецов. «Опричники въезжают в город» (эскиз декорации к опере П. И. Чайковского «Опричник»), 1911 г.

Аполлинарий Васнецов. «Опричники въезжают в город» (эскиз декорации к опере П. И. Чайковского «Опричник»), 1911 г.

Все братья и он, прежде всего, должны носить длинные черные монашеские посохи с острыми наконечниками, которыми можно сбить крестьянина с ног, а также и длинные ножи под верхней одеждой. Для совершения злодейств «он не пользуется ни палачами, ни их слугами, а только святыми братьями… этому никто не противится, но все, наоборот, считают за счастье милость и благое дело выполнить это». Большую известность приобрели символы опричников – отрубленные собачьи головы, притороченные к седлу и метлы. Эти знаки интерпретируют как собачью преданность и желание вымести измену.

Существует множество рациональных объяснений опричнины. В том числе версия, что Иван разыгрывал Страшный суд на земле, представлял себя чуть ли не архангелом Михаилом, карающим грешников. Однако действо по форме и содержанию было больше похоже на пародию, поругание христианских идей и символов. Обыгрывая синонимичность слов «опричь» и «кроме», враг Ивана - князь Курбский, именует опричников «кромешниками», то есть обитателями ада, тьмы кромешной, а поэтому и опричное войско – «полком сатанинским». И уж точно опричники не были похожи на благочестивых монахов.

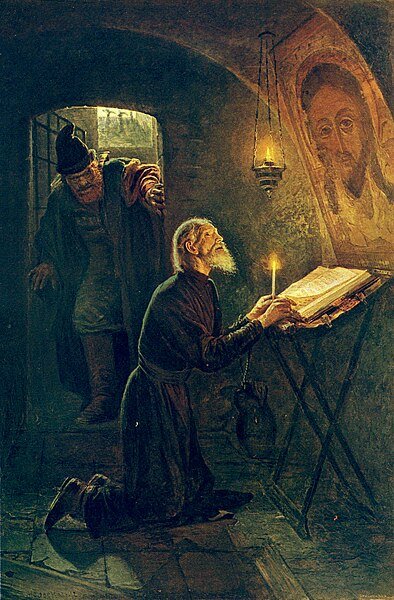

Александр Новоскольцев. «Последние минуты митрополита Филиппа». 1889 г.

Александр Новоскольцев. «Последние минуты митрополита Филиппа». 1889 г.

Изгнание, а позже убийство осмелившегося печаловаться (т.е. заступаться) за репрессируемых митрополита Филиппа, известного своей праведностью, а также казни заведомо ни в чем не повинных людей заставляют сомневаться в христианских мотивах поведения царя. Получивший хорошее религиозное образование царь прекрасно осознавал, как выглядят его действия в глазах обывателя.

Опричный монастырь часто называют шутовским, поскольку осмеянию, унижению, пародированию подвергались не только символы и действия, но и люди, подвергшиеся нападкам. Показателен в плане желания унизить эпизод с епископом новгородским Пименом. По свидетельству Гваньини царь заявил ему: «Менее всего надлежит тебе быть архиепископом, но скорее флейтистом или волынщиком, а также вожаком медведей, обученных пляскам. Для этого лучше тебе взять жену, которую я тебе выбрал». Пимену дали белую жеребую кобылу, посадили на нее, дали инструменты и заставили ездить и играть.

Аполлинарий Васнецов. «Московский застенок. Конец XVI века (Константино-Еленинские ворота московского застенка на рубеже XVI и XVII веков)», 1912 г.

Аполлинарий Васнецов. «Московский застенок. Конец XVI века (Константино-Еленинские ворота московского застенка на рубеже XVI и XVII веков)», 1912 г.

Явно оскорбительный характер носит и пассаж в послании князю Полубенскому, когда он пишет к нему как к «дуде, пищали, самаре, разладе, нефирю (то все дудино племя)», а в конце письма называет его блазнем или шутом. По сообщению Гваньини, «кто из бояр или дворян на пиру у великого князя шутит более грязно и безобразно, тот считается выдающимся, отличным и красноречивым придворным». За отказ пить или плясать на пиру, можно было лишиться жизни. Одного из бояр, принявшего постриг в монахи, чтобы избежать казни, он велел взорвать на бочке пороха, приговаривая, что схимники - ангелы, а потому должны лететь на небо.

Шутовством выглядело и оставление царства, когда Великим князем был назначен Симеон Бекбулатович, а царь юродствовал, писал ему челобитную с просьбами от имени «Ивашки Московского». В челобитной Ивашка смиренно выпрашивал земли, хотя всем было очевидно, что никакой реальной власти Симеон не имел.

Характер опричных репрессий

Одно время считалось, что репрессии были направленны на боярство или дворянство, с целью ослабить сепаратистские настроения или подавить оппозицию власти царя. Однако опустошены оказались области в самых разных концах страны, а собственности и жизни часто лишались люди, которых никак нельзя было заподозрить в нелояльности.

Григорий Седов. «Иван Грозный и Малюта Скуратов». 1871 г.

Григорий Седов. «Иван Грозный и Малюта Скуратов». 1871 г.

С другой стороны, прямо названные изменниками бояре, в случае покаяния, продолжали пользоваться милостями самодержца. Чаще всего в опалу попадал глава боярской думы Мстиславский и тесть царя Михаил Темрюкович. Время от времени царь имел обыкновение щедро одарять кого-нибудь, а потом грабить и пытать, выведывая, где спрятано золото. Так вот, тестю, после таких экзекуций он снова дарил подарки. «Так вот и обращается великий князь со своим тестем: то отнимает у него состояние, то обогащает».

Пик расправ пришелся на поход против Новгорода (1569—1570) и московские казни 1570‒1571 годов. Поход на Новгород выглядел как военная операция, несмотря на то что новгородские земли были в составе Московского царства и не оказывали сопротивления. Поводом были обвинения в «заговоре» уже убитого царем Владимира Старицкого и якобы существовавшие планы предаться литовскому королю.

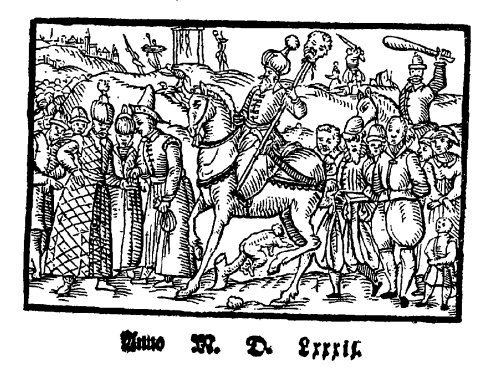

Великий князь в Москве, Авраам де Брейн (1578)

Великий князь в Москве, Авраам де Брейн (1578)

Неоднократно обращалось внимание, что противоречивость и бездоказательность обвинений, масштаб и характер разорения и казней выходили далеко за рамки наказания предполагаемых изменников. По оценкам историков было казнено более 2000 человек, еще более 10 000 умерло от последовавшего голода и болезней. Т.е. погибли от трети до половины всех жителей города.

Казни сопровождались погромами и изуверскими пытками, поражавшими даже видавших виды современников своей жестокостью. Казням подвергались в том числе женщины и дети из числа прислуги опальных. Часть опальных новгородцев была казнена в Москве. Там же пришел черед и многих руководителей опричнины, которых Великий государь стал подозревать в измене. В конце июля 1570 г. в Москве было казнено до 200 человек.

То есть, если поначалу попасть в опричнину было экономически выгодно, то вскоре опричники сами становятся жертвами террора. Находиться возле царя становится смертельно опасно. В частности, были обвинены в измене и казнены бывшие любимцы царя, отец и сын Басмановы, князь Афанасий Вяземский.

Конец опричнины?

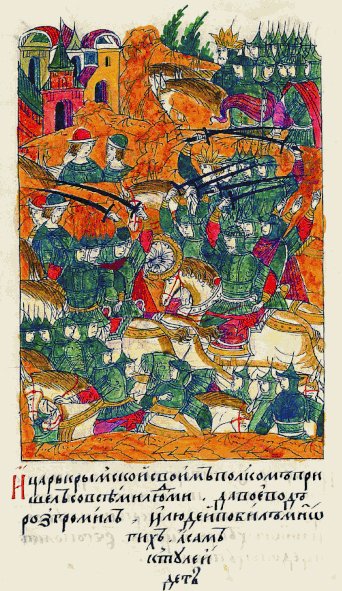

Миниатюра Лицевого летописного свода. Поход Девлет Гирея на Русь

Миниатюра Лицевого летописного свода. Поход Девлет Гирея на Русь

Упадок опричнины связывают с набегом крымского хана Девлет-Гирея, который сжег Москву в 1571 г. Опричное войско в этих событиях показало свою недееспособность. А в следующем году, когда совместным опрично-земским полкам удалось разгромить ханские войска, упоминание опричнины становится нежелательным. Иностранные наблюдатели, Штаден и Флэтчер прямо пишут об отмене опричнины в 1572 г., и о том, что часть опальных была реабилитирована. Но, есть основания полагать, что никакой отмены не было.

Во-первых, Иван Грозный и раньше «стеснялся» опричнины перед иностранными государями. К указанному же времени «стеснение» усугубилось выдвижением Ивана IV в качестве кандидатуры на освободившийся польский трон. Это выдвижение вело к необходимости создания более приемлемого для Запада имиджа Российской державы, чему опричнина никак не могла способствовать.

Иван Грозный как тиран и палач. Гравюра на дереве из издания: Georg von Hoff, Erschreckliche greuliche und unerhorte Tyranney Iwan Wasilowitz, 1581

Иван Грозный как тиран и палач. Гравюра на дереве из издания: Georg von Hoff, Erschreckliche greuliche und unerhorte Tyranney Iwan Wasilowitz, 1581

Во-вторых, никакого документа об отмене опричнины нет, а еще в 1571 г. царь завещал детям самим решать, что с опричниной делать. И, в-третьих, собственно, в политике Ивана ничего не поменялось. Так, в то самое время, когда праздновалась победа при Молодях, лаконичная летописная запись свидетельствует: «Того же лета царь православный многих своих детей боярских метал в Волхову-реку, с камением топил». Значительное число лиц по опричным спискам было казнено 1573 и 1575 гг.

Характерно, что Иван еще два раза делал вид, что пытается отказаться от престола. В первый раз это выразилось в посажении на престол Симеона Бекбулатовича, настолько схожее с учреждением опричнины, что некоторые исследователи высказались в пользу ее возрождения.

Портрет Симеона Бекбулатовича из коллекции портретов Несвижского замка Радзивиллов

Портрет Симеона Бекбулатовича из коллекции портретов Несвижского замка Радзивиллов

О посажении на престол Симеона говорили, «что для того сажал, что волхви ему сказали, что в том году будет пременение: московскому царю смерть». Английскому же посланнику царь объявил, что «поводом к тому были преступные и злокозненные поступки наших подданых, которые ропщут и противятся нам за требование верноподданического повиновения и устрояют измены против особы нашей».

Второй случай произошел после убийства царем наследника. При этом современники были уверены в том, что великий князь просто пытается их обмануть и выведать возможных претендентов на престол. Тогда же, в 1582 году, после смерти сына, Иван приказывает составить синодик опальных, для помина тех, кто был казнен опричниками. Возможно лишь к этому времени опричнина для него закончилась. Но и перед самой смертью, наслаждаясь казной, гадая или играя в шахматы, Иван демонстрировал вовсе не образец праведности, хотя, возможно, все еще надеялся на спасение.

Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года (И. Репин, 1885 г.)

Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года (И. Репин, 1885 г.)

Таким образом, даже если опричнина, как имеющий устойчивые черты порядок, была отменена в 1572 году, то опричнина как способ действия, направленный на достижение определенной цели, никуда не исчезла. Так что же она такое?

Напрасно будет искать в ней глубокий государственнический замысел или продуманную религиозную доктрину. Возвращаясь к личности первого русского царя, можно сказать, что его главной целью было достижение полной покорности произволу царской власти. Как ни странно, но убивая, пытая, изуверствуя, царь добивался от своих рабов любви… Но любви безусловной, безответной. Царь хотел, чтобы его любили таким какой он есть – садистом и изувером, могущим казнить и миловать по собственной воле, что суть воля Божия, как он хотел верить.

В послании Курбскому царь вопрошает князя, зачем он бежал, а не принял мученическую смерть безропотно, подобно Ваське Шибанову? Именно такими, безропотными рабами, видел идеальных подданных Иван Ужасный. И добивался этого теми методами, которыми умел.

Гробница царя. Архангельский собор Московского Кремля

Гробница царя. Архангельский собор Московского Кремля

Знаменательно, что во время московских казней, когда дыбы и виселицы уже были приготовлены, выяснилось, что народ в страхе попрятался и не желает собираться смотреть обычное, для того времени, развлечение. И царь самолично скакал по улицам и призывал, таки прийти, порадоваться вместе с ним.

Первый царь правил долго и умер естественной смертью. Но результатом его правления стало разорение страны, поражение в Ливонской войне, социальная напряженность и нерешенный вопрос с престолонаследием, что стало непосредственной причиной глубочайшего общественно-политического кризиса - «Смутного времени».