Говоря о главном русском литературном произведении 20 века многие наверняка назовут знаменитый роман М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита». Интересный сюжет, незабываемые герои, искрометный юмор и, одновременно, философская глубина романа сделали книгу любимой для многих читателей.

Одной из самых запоминающихся сцен «Мастера и Маргариты» безусловно является сцена Великого бала у Воланда. Весной, в ночь со Страстной пятницы на Великую субботу, в московскую «нехорошую квартиру» стали прибывать самые известные служители зла за всё время существования рода человеческого. Кого только не было среди гостей Сатаны – отравители, хладнокровные убийцы, палачи, распутники и безумцы! Всех их «с восхищением» приветствовала Маргарита, игравшая в ту ночь роль королевы бала. Все их лица, постепенно, смешались для героини в «одну громадную лепешку», но лицо одного гостя, обрамленное огненной бородой, запомнилось ей навсегда.

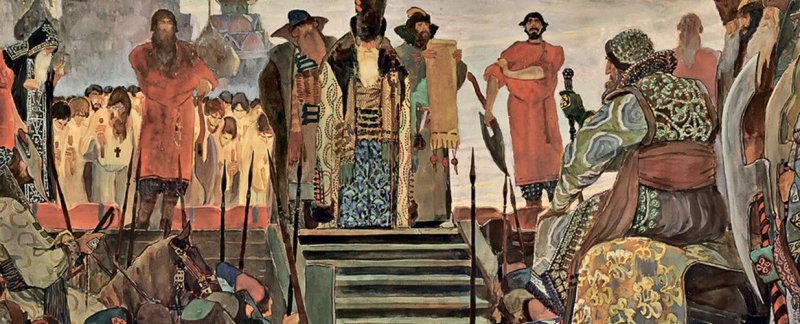

Малюта Скуратов. Картина Павла Рыженко

Малюта Скуратов. Картина Павла Рыженко

Этим гостем был знаменитый опричник, верный слуга царя Ивана Грозного – Григорий Лукьянович Скуратов-Бельский, более известный как Малюта Скуратов. Какими же поступками он заслужил приглашение на «чёрную мессу»? Какие преступления совершил? И так ли однозначно негативна его роль в истории становления государства Российского? На все эти вопросы русская история может дать ответы.

Происхождение

Происходил будущий опричник из провинциального дворянского рода Бельских. Родоначальник – польский шляхтич Станислав Бельский поступил на русскую службу в 15 веке во времена княжения сына Дмитрия Донского Василия I. Правнуком Станислава был отец нашего героя Лукьян (Скурат) Афанасиевич Бельский. Прозвище «Скурат» - «грубая кожа» или «кожаный лоскут», вероятнее всего было связано с заболеванием или повреждением кожи. Такое прозвище было довольно распространено в то время на Руси. Отец Малюты владел небольшой вотчиной в Звенигороде.

Родился Малюта, вероятнее всего, в середине третьего десятилетия 16 века (не позднее 1537 года). И был пятым ребенком в семье. Это подтверждается тем, что в «Дворовой тетради» - списке «служивых» людей из боярских и дворянских родов, составленном при Иване Грозном в середине 16 века, он был записан после двух своих братьев – Третьяка (имя-прозвище указывает на то, что он был третьим сыном Лукьяна Бельского) и Неждана. Видимо, двое первых детей Лукьяна Бельского на момент составления «Дворовой тетради» уже умерли.

Прозвище «Малюта» наш герой мог получить как в раннем возрасте из-за того, что был младшим в семье, так и уже будучи взрослым за малый рост и худощавое телосложение. Впрочем, по одному из свидетельств, прозвище носило ироничный характер и было присвоено Скуратову друзьями в качестве шутки над его крупным телосложением и большой физической силой.

Как воспитывался Малюта в детстве, также остается загадкой. Наверняка его усиленно готовили к «государевой службе» и участию в военных действиях. К достижению отроческого возраста он должен был хорошо ездить верхом, владеть оружием, уметь за себя постоять в рукопашном бою, но и не забывать о спасении души: для этого нужно было знать многочисленные молитвы и азы православной веры. Мальчика готовили переносить тяготы и лишения военной службы и верно служить Государю.

«Царевич Иван на прогулке». Картина М.И. Авилова

«Царевич Иван на прогулке». Картина М.И. Авилова

Малюта начал свой «карьерный» путь в 15 лет (именно в этом возрасте отроки обычно поступали на службу) в городе Белый, ныне находящийся в Тверской области, где его семья владела земельными участками. В скором времени он уже ходил в военные походы и возможно принимал участие в начавшейся Ливонской войне (1558-1583).

В первой половине пятидесятых годов он женился. Избранницу будущего опричника звали Марья (по другой версии - Матрёна). В браке родилось три дочери (существуют сведения и о четвёртой дочери), занявшие впоследствии, благодаря деятельности отца, видное положение среди русской знати, и сын Максим, по прозвищу Горянин, умерший рано, лишь ненадолго пережив отца.

Так бы и остался наш герой среди многочисленных «служивых людей», если бы не перемены, начавшиеся в 1565 году. В начале этого года Иван Грозный для борьбы с крамолой и изменой принимает решение о введении опричнины. Царю потребовались верные, опытные и жестокие люди, способные выполнить любой его приказ. Малюта обладал всеми этими качествами. Началось его восхождение к вершине русской власти.

«Слуга государев»

В ранние годы опричнины роль Малюты не заметна. Возможно, что он вообще не принадлежал к ней.

Первое упоминание деятельности Скуратова в исторических источниках относится к 1567 году. В этом году он в составе «государева двора» сопровождал царя в очередном военном походе в Ливонию, занимая невысокую командную должность из числа «третьих голов». Как проявил, и проявил ли вообще себя Малюта в этом походе – неизвестно, но видимо уже тогда он был замечен царем.

Вновь на страницах государственных официальных документов его имя появляется в 1570 году в связи с присвоением ему высокого чина думного дворянина. Служащие, наделенные этим чином, могли возглавлять «приказы» - аналоги современных министерств, участвовать в дипломатических переговорах, назначаться воеводами в крупные города.

Чем же заслужил Малюта за три года такой быстрый взлет по карьерной лестнице?

После неудачного похода 1567 года, закончившегося фактически ничем из-за того, что враг будто заранее узнал о наступательных планах царя, Иван Грозный стал подозревать измену своих воевод. Он опасался, что может пасть жертвой заговора, а на престол, при поддержке поляков, будет возведен его двоюродный брат Владимир Андреевич Старицкий.

Иван Грозный стал ещё активнее бороться с предполагаемыми изменниками. Жертвами репрессий пали многие видные воеводы – Иван Фёдоров-Челяднин, Фёдор Троекуров, а также представители ряда видных боярских родов.

По свидетельству ряда источников, царь лично убил Ивана Фёдорова, ударив ножом в сердце, но до этого разыграл целое представление – заставил надеть на престарелого воеводу царские одежды и посадить его на трон.

Картина Н.В. Неврина, изображающая казнь Ивана Фёдорова-Челяднина

Картина Н.В. Неврина, изображающая казнь Ивана Фёдорова-Челяднина

Казни, пытки, разорение земель и имущества стали неотъемлемой частью борьбы с людьми, которых царь посчитал «внутренними врагами». Скуратов был одним из тех, кому царь доверил столь жестокое дело. Отряд Малюты громил владения опального Ивана Фёдорова под Калугой, жертвами его действий стали 39 человек.

Царь, ценя преданность Малюты, в 1569 году поручает ему арест самого Владимира Старицкого. Такое важное поручение может свидетельствовать о том, что Скуратов мог быть главой высшей сыскной опричной службы по делам государственной измены.

Прямых доказательств заговорщической деятельности двоюродного брата царя у Ивана Грозного не было (как нет их и у современных историков). Но царь не мог не опасаться за свою жизнь и власть, пока Владимир Старицкий, внук Ивана III и законный претендент на престол, был жив.

Малюта должен был найти доказательства вины Старицкого любой ценой, и с этим он справился успешно. Показания на двоюродного брата Ивана Грозного дал царский повар Молява. Под пытками он сознался, что получил от Старицкого порошок, чтобы подсыпать в еду царя во время пира. За это ему было обещано крупное вознаграждение в размере 50 рублей.

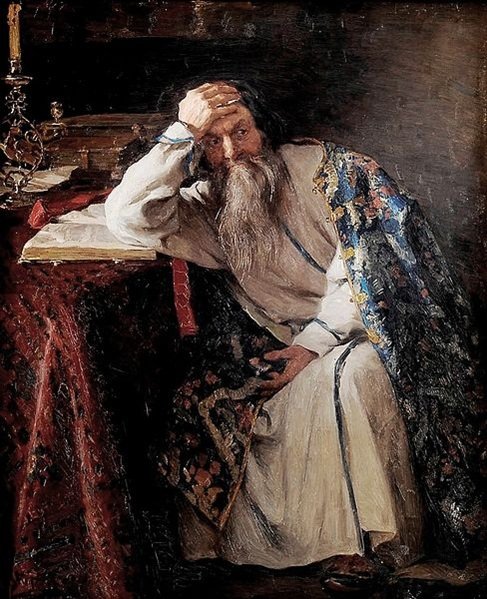

Иван Грозный. Картина Клавдия Лебедева

Иван Грозный. Картина Клавдия Лебедева

Вскоре Молява умер, но следствие уже располагало «бесспорными» доказательствами злого умысла Владимира Старицкого против царя. В сентябре 1569 князь был вызван в Александровскую слободу – резиденцию Ивана Грозного. Девятого октября Малюта Скуратов лично зачитал ему царские обвинения в измене, после чего внук Ивана III вместе со своей семьёй и приближенными был казнен. По сведениям ряда источников, ему поднесли отравленную чашу с вином, которую он вынужден был выпить.

Казнь представителя правящей династии вознесла Малюту над всем другими видными опричниками. Отныне в карательной иерархии он считался главным исполнителем воли царя. Он руководил слежкой за неблагонадёжными боярами, разбирал доносы, лично пытал и казнил обвиняемых.

В конце 1569 года Малюта совершает ещё одно убийство важнейшего человека времён правления Ивана Грозного. Жертвой стал опальный митрополит Филипп – ярый враг опричнины.

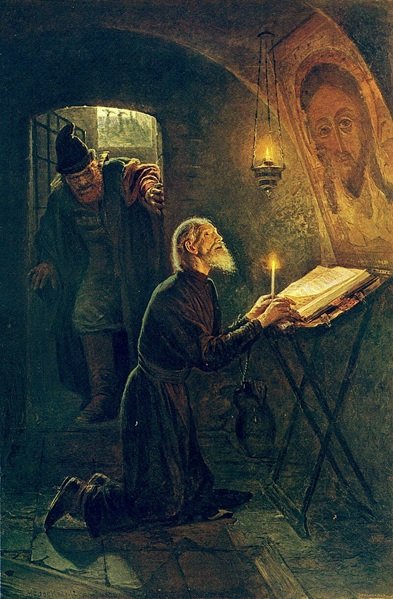

«Последние минуты митрополита Филиппа». Картина Александра Новоскольцева

«Последние минуты митрополита Филиппа». Картина Александра Новоскольцева

Готовя карательный поход на Новгород, царь отправил к митрополиту Малюту якобы с целью получения благословения на ведение военных действий. Филипп благословения не дал, и тогда Скуратов задушил его подушкой прямо в келье, не понеся впоследствии за это злодеяние никакого наказания.

Новгородский поход 1570 года был апогеем опричнины. Волна казней и пыток накрыла Северную Русь. В Новгороде было казнено по разным данным от 2 до 15 тысяч человек, при том, что всё население города составляло чуть более 30 тысяч человек.

Погром Новгорода в народной памяти тесно связался с именем главного царского опричника, найдя отражение в фольклорных выражениях русского народа – «не так страшен царь, как его Малюта» или «после Малюты по улицам и кура не пила».

Опричники во время Новгородского погрома 1570 года

Опричники во время Новгородского погрома 1570 года

Кроме городов северной Руси репрессиям были подвергнуты Тверь и Торжок. Весной 1570 года в тюрьмах были убиты польские и литовские военнопленные. Хотели подвергнуть расправе также пленных татарских вельмож, но они оказали сопротивление Скуратову, тяжело ранив его ножом в живот. Малюта выжил и за свою верную карательную службу был пожалован чином думного дворянина.

В июле 1570 года массовые казни докатились и до Москвы. Только в один день (25 июля) было казнено более ста (по разным данным от 109 до 130) человек. Казненными были в основном известные представители государственной бюрократии. Например, среди них был, заподозренный в измене, глава Посольского приказа Иван Висковатов или казначей Никита Фуников. Естественно, что в казнях принимал непосредственное участие наш герой – любимый опричник царя.

Скуратов начал казнь Висковатова, отрезав ему нос, после чего другие опричники покромсали тело знаменитого дипломата на куски. Фуников был казнен не менее люто. Его голову поочерёдно поливали, то ледяной водой, то кипятком (по указаниям источников кипяток лил именно Малюта). Такой жестокой экзекуции опальный казначей, конечно, не выдержал.

Казнь во времена Ивана Грозного

Казнь во времена Ивана Грозного

Казнён Малютой также был князь и военачальник Пётр Серебряный-Оболенский, подозреваемый в измене и якобы связанный с новгородскими «кромешниками». Таких масштабных казней Москва не видела никогда - «…люди, зрящее такую належащую беду, страхом одержими быша». Казни стали восприниматься московским людом как божья кара за грехи.

В том же году происходят значительные изменения в структуре опричнины. Некоторые её видные деятели были подвергнуты опале – сосланы в ссылку или казнены. Эти кровавые переменны позволили Скуратову и его роду ещё сильнее укрепить свои позиции в русской властной системе.

Дошло до того, что в 1571 году Иван Грозный выбрал себе в жёны Марфу Собакину, возможно, дальнюю родственницу Малюты. На это косвенно указывает, что свахами Марфы были жена и средняя дочь нашего героя. Сам Скуратов на свадьбе был «дружкой» царя.

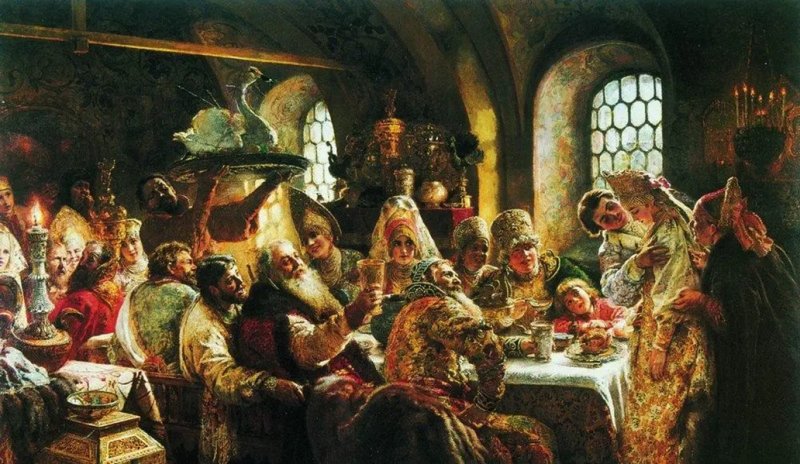

Пир во времена Иван Грозного

Пир во времена Иван Грозного

Жизнь новой жены царя продлилась недолго, вскоре она была отравлена и скоропостижно скончалась, но положение рода Скуратовых-Бельских не пошатнулось.

Царь доверяет ему важные военные должности и поручает участвовать в ведении дипломатических переговоров с Крымским ханством и польско-литовским правительством. При этом ни опытом командования крупными воинскими формированиями, ни талантом переговорщика Малюта Скуратов не имел. Назначая его на такие важные дела, царь хотел обезопасить себя от возможного предательства.

В 1571 году Москва была разорена и сожжена войсками крымского хана Девлет-Гирея. Малюта был привлечен к следственному делу о причинах успеха врага. Результатом расследования стала казнь многих видных опричников, не исполнивших своих обязанностей по защите государства.

«Татары идут». Картина Аполлинария Васнецова

«Татары идут». Картина Аполлинария Васнецова

В 1572 году история опричнины была практически закончена, хотя фактическое разделение государства на «опричнину» и «земщину» просуществовало вплоть до смерти Ивана Грозного в 1584 году. Царь разочаровался во многих своих «верных псах» и запретил, под страхом наказания, даже упоминание слова «опричник».

Возможно, что скорая опала ждала и самого Скуратова, ведь он являлся в глазах знати и народа олицетворением опричного террора, но история распорядилась иначе…

Смерть Малюты и недобрая память

С осени 1572 года Иван Грозный готовил новое наступление на фронтах Ливонской войны, которое должно было начаться зимой. Принять участие в походе должен был и наш герой. В этот раз царь не назначил его на важную военную должность. В походе он лишь сопровождал Ивана Грозного, находясь в его свите.

Крепость Вейсенштейн (Пайде) при взятии которой погиб Малюта Скуратов

Крепость Вейсенштейн (Пайде) при взятии которой погиб Малюта Скуратов

27 декабря русские войска подступили к крепости Вейсенштейн (Пайде). В первый день нового 1573 года начался её штурм. В первых рядах атакующих, желая показать царю свою доблесть и отвагу, был и наш герой. Крепость была взята, но метко выпущенная вражеская пуля оборвала жизнь царского любимца.

Смерть Малюты Скуратова не осталась без возмездия. Иван Грозный не пощадил почти никого из пленных, подвергнув их пыткам и казням. Начальник же гарнизона был сожжен заживо. Отпевание Малюты прошло в Иосифо-Волоколамском монастыре и, видимо, там он и был похоронен. Могила его до наших дней не сохранилась. На «помин души» Скуратова царь пожертвовал 150 рублей – огромную по тем временам сумму. Кроме того, вдове нашего героя ежегодно выплачивалось по 400 рублей из царской казны.

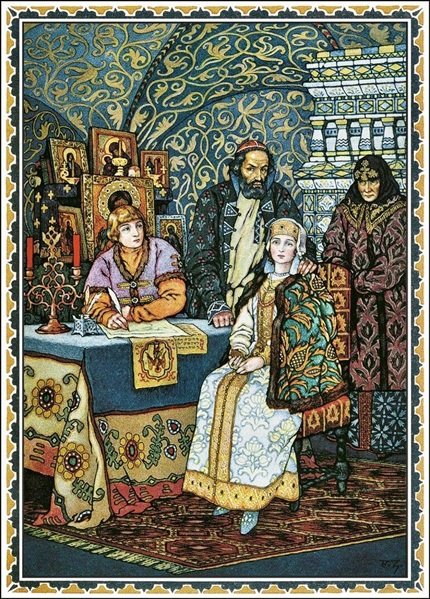

Борис Годунов с семьей. Картина Б.В. Зворыкина

Борис Годунов с семьей. Картина Б.В. Зворыкина

Род Скуратовых-Бельских продолжил сохранять привилегированные позиции и после смерти самого знаменитого своего представителя. Самого высокого статуса добилась средняя дочь Малюты, Марья, выданная замуж за Бориса Годунова, ещё при жизни отца. Она впоследствии станет русской царицей.

Имя Малюты Скуратова, ставшее символом государственного террора ещё при его жизни, надолго сохранилось в народной памяти. Оно фигурирует в песнях и поговорках русского народа. Столетия спустя образ Малюты в своих произведениях использовали М.Ю. Лермонтов, А.К. Толстой, А.Н. Островский, А.П. Чехов.

Ни один фильм о времени правления Ивана Грозного не обходится без появления в нём его верного слуги, которого в разное время играли знаменитые русские актёры – Борис Сушкевич, Михаил Жаров, Виктор Степанов, Юрий Кузнецов, Виктор Сухоруков.

Михаил Жаров в роли Малюты Скуратова в фильме «Иван Грозный»

Михаил Жаров в роли Малюты Скуратова в фильме «Иван Грозный»

Можно с полным правом говорить, что Малюта Скуратов – один из самых знаменитых героев русской истории - воплощение её тёмной стороны. Поэтому не случайно он занимает своё «почётное» место на балу у Воланда, а русский народ, подобно булгаковской Маргарите, навсегда сохранил в памяти его жестокое лицо, обрамленное огненно-рыжей бородой.