Берестяные грамоты древней Руси являются памятниками письменности, свидетельствующими о грамотности довольно широкого слоя населения в XI-XV веках. Если письмо на пергаменте (а позже и бумаге) было доступно только знати и духовенству, простой народ в качестве самого дешевого подручного материала для записей использовал кору березы. Листы для письма покупали (обычно торговцы) или делали собственноручно, ведь процесс был прост. Для этого выбирали качественную кору березового дерева без прожилок и трещин, очищали от верхнего клейкого слоя и кипятили в щелочном растворе. На высохшей бересте писали острыми деревянными или железными палочками, тисня буквы без особых усилий. Чернилами не пользовались: они были дороги и расплывались от влаги.

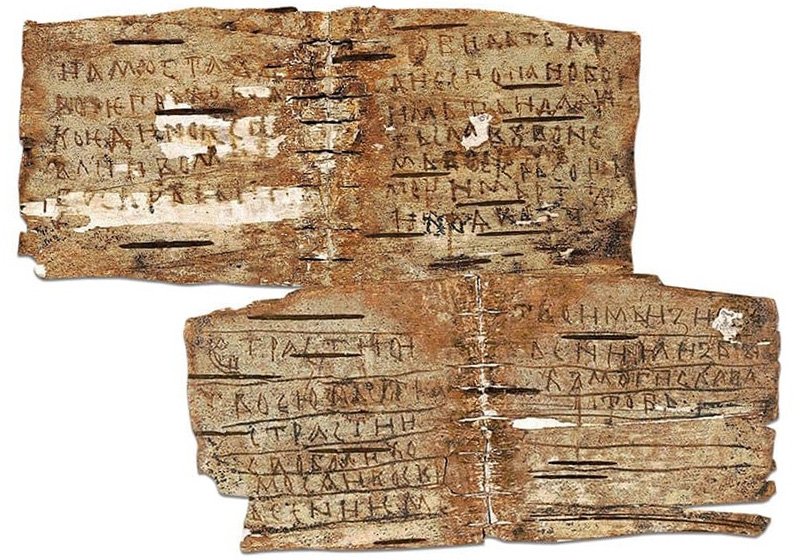

Берестяные грамоты XII-XIII веков

Берестяные грамоты XII-XIII веков

Первую берестяную грамоту археологи нашли в Новгороде в июле 1951 г. Она содержала запись о повинности крестьян трем землевладельцам. Новгород лидирует по числу найденных грамот - около 1100 штук. Более 100 грамот найдено в 12 русских городах, в т.ч. в Смоленске, Пскове, Москве, Старой Руссе, Торжке, в Белоруссии и на Украине. Дело в том, что пергаментные грамоты и книги в средние века берегли и хранили в домашних архивах, которые часто уничтожались пожарами. Записки на бересте обычно не сохраняли, а после прочтения просто выбрасывали. В большинстве своем их использовали как частные письма. То, что больше всего берестяных грамот нашли в Новгороде, не свидетельствует об исключительной образованности его древних жителей. Просто почва этой северной земли способствовала многовековой сохранности березовой коры. К тому же средневековое Новгородское княжество являлось торговым перекрестком Древней Руси, где велась обширная купеческая переписка.

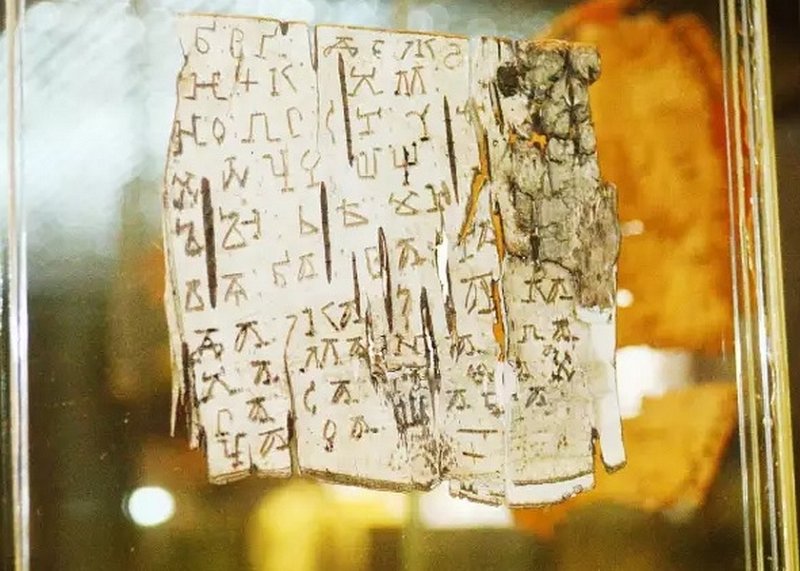

Новгородская берестяная книжица на 2 молитвы

Новгородская берестяная книжица на 2 молитвы

Толчком к появлению письменности XI века стали христианские школы, созданные князем Ярославом Мудрым (978-1054). На берестяных грамотах рисовали, изучали азбуку и счет, фиксировали долговые расписки, записывали для себя молитвы. Размеры писчего листа из березовой коры варьировались в широких пределах: длина берестяной грамоты составляла от 15 до 40 см, а ширина – от 2 до 8 см. Их скручивали в трубочку, а после прочтения часто разрывали, чтобы письмо не прочитали посторонние адресату люди.

Берестяные грамоты, дощечки и иглы для письма

Берестяные грамоты, дощечки и иглы для письма

Берестяные грамоты были широко распространены в течение 4-х веков, начиная с момента крещения Руси. Историки считают, что примерно с середины XV века бересту стала вытеснять подешевевшая бумага. Кроме того, произошли изменения климата и почвенных условий, после чего тонкая кора грамот, находившаяся в земле, стала разрушаться. Таким образом, есть вероятность, что берестяные грамоты использовались на Руси и после 1500 года, просто они не дошли до наших дней.

Фрагмент берестяной грамоты в наше время

Фрагмент берестяной грамоты в наше время

Существовали и целые берестяные тетради, сшитые вместе из отдельных одинаковых по размеру листков коры. Вместо скрепок использовали кожаные ленточки или шнурки. Вместе сшивали и ученические тетради. В качестве азбуки в XI-XIII веках использовали Часослов и Псалтирь, и грамота усваивалась детьми вместе с основами православной веры. Многие берестяные грамоты, найденные в 1970-е гг. на Троицком раскопе Новгорода, представляют собой «рабочие» записи священников, например, перечень осенних церковных праздников или конспект заутреней службы. Миряне часто обращались к духовенству с просьбами написать особое письмо – отцу невесты или боярину-воеводе. Для этого тоже использовали бересту, а сами письма писались под диктовку. По обычаю тех времен, слова практически не разделялись пробелами. На узких грамотах они писались одной строкой и размещались с одной, внутренней стороны скрученного трубочкой листа.

Обрывок узкой новгородской грамоты

Обрывок узкой новгородской грамоты

Как исторический источник, берестяные грамоты позволили узнать многое о быте, культуре и жизненном укладе Руси в начале второго тысячелетия. Они дали возможность проследить хронологию изменений древнерусского языка, а их тексты отражают живую разговорную речь того периода. Археологами найдены также грамоты на церковнославянском, греческом, нижненемецком языках и на латыни. Одна из грамот представляет собой словарик карельского языка, а некоторые записи содержат списки имен и названия мест за границами Новгородского княжества.

Берестяная грамота на музейной витрине

Берестяная грамота на музейной витрине

Берестяные грамоты публикуются в открытых источниках, начиная с 1953 г. На сегодня вышло уже 12 томов, а новые находки приводятся в журнале «Вопросы языкознания». На протяжении 75 лет с момента обнаружения первой берестяной грамоты интерпретация их содержания неоднократно менялась. Распознанные тексты подвергались уточнению и приводились в соответствие новейшим лингвистическим нормам. На сегодня самые правильные тексты приведены в книге академика А.А. Зализняка (1935-2017) «Древненовгородский диалект» в изданиях 1995 и 2004 гг.

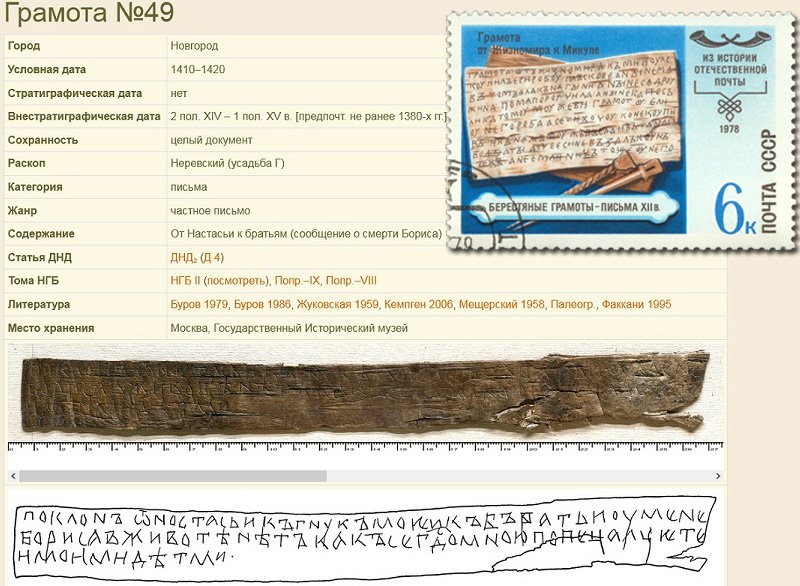

Фрагмент базы данных сайта «Древнерусские берестяные грамоты» и почтовая марка, посвященная берестяным грамотам

Фрагмент базы данных сайта «Древнерусские берестяные грамоты» и почтовая марка, посвященная берестяным грамотам

С 2006 года в Интернете работает сайт «Древнерусские берестяные грамоты». Его основу составляют фотографии и сканы грамот, их прориси, древнерусские тексты и переводы на современный язык. База данных сайта постоянно дополняется новыми образцами, полученными в результате археологических раскопок на территории России. По состоянию на 01.04.2025 г. на сайте gramoty.ru приведены 1260 найденных берестяных грамот. В 1978 г. в составе серии «История отечественной почты» тиражом 4,3 млн вышла почтовая марка «Берестяные грамоты – письма XII века». Российский филолог и писатель Татьяна Миронова в 1994 г. опубликовала повесть «Необычайное путешествие в древнюю Русь» с подзаголовком «Грамматика древнерусского языка для детей». В этой книге также описываются берестяные грамоты.

Памятник берестяной грамоте в Великом Новгороде, 2019 г.

Памятник берестяной грамоте в Великом Новгороде, 2019 г.

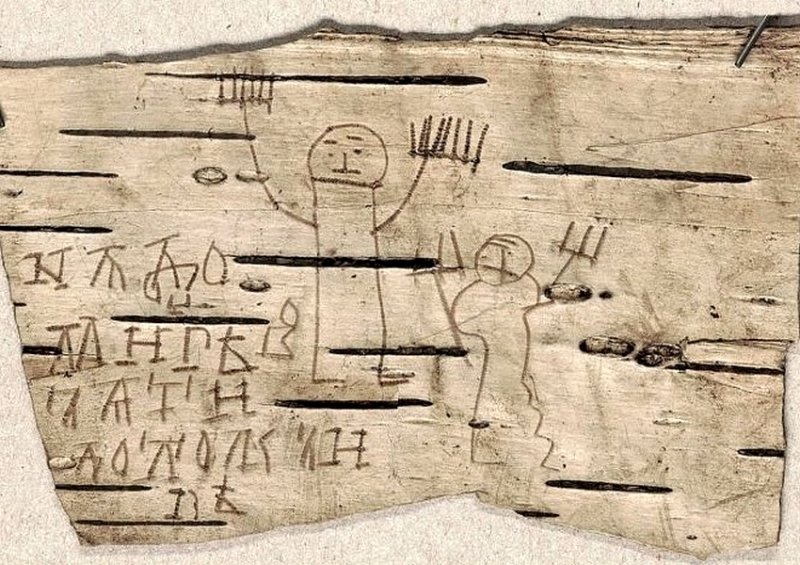

В 2019 г. в Великом Новгороде установили бронзовый памятник первой берестяной грамоте. Он изображает мальчика 7-8 лет, одной рукой удерживающего бересту, а другой – писало. У его ног разбросаны игрушки, найденные в Новгородских раскопах. Вероятно, это Онфим, живший здесь в XII веке. Археологами найдено 12 грамот этого мальчика с упражнениями в счете и письме, а также несколько берестяных рисунков, на одном из которых «богатырь» Онфим пронзает копьем змея. Видимо, чтобы никто не сомневался в герое, он подписал изображенную фигуру своим именем.

Берестяная грамота мальчика Онфима. Новгород, 1240-1260 гг.

Берестяная грамота мальчика Онфима. Новгород, 1240-1260 гг.