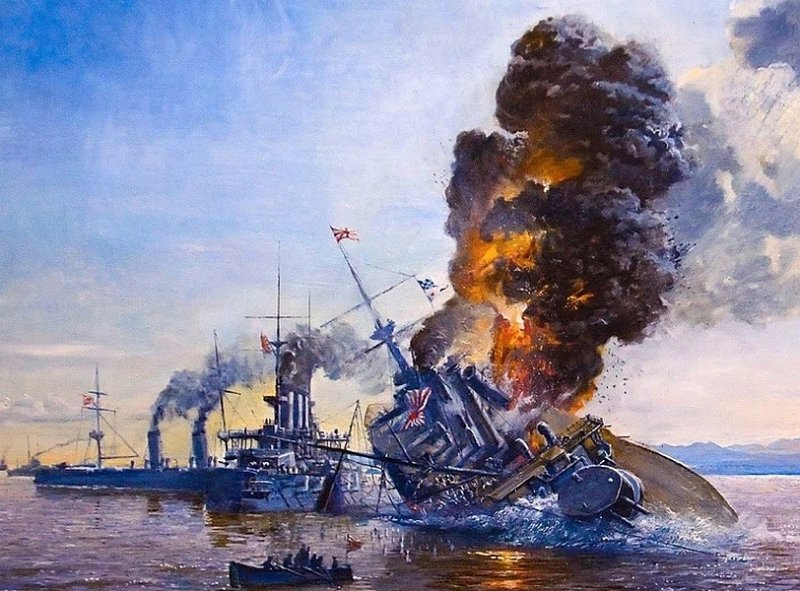

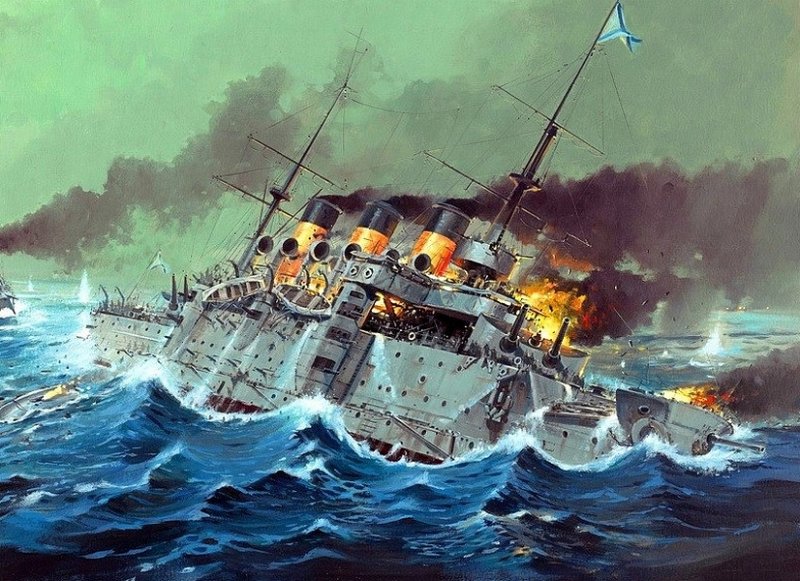

Гибель русской эскадры. Картина 1900-х гг.

Гибель русской эскадры. Картина 1900-х гг.

Цусимское сражение – самое трагическое событие в истории русского флота. Оно привело к поражению Российской империи в войне с императорской Японией (1905 г.). Разгром русской эскадры под командованием вице-адмирала Зиновия Петровича Рожественского (1848-1909) позволил японцам получить абсолютное морское господство в Дальневосточном регионе. Ход сражения, состоявшееся 14-15 мая 1905 г., буквально по часам описан во множестве исторических источников. Причиной морской битвы послужила попытка прорыва 2-й российской Тихоокеанской эскадры во Владивосток для соединения с кораблями Сибирской флотилии.

У русской эскадры было 3 возможных пути следования: через пролив Лаперуза между северной оконечностью японского острова Хоккайдо и югом Сахалина, Сангарским проливом между японскими островами Хонсю и Хоккайдо или Цусимским проливом между основной Японией и Корейским полуостровом. Командующий русским флотом выбрал самый короткий маршрут мимо острова Цусима, на что и рассчитывало японское командование. Адмирал Хэйхатиро Того заранее разместил здесь несколько крейсеров, которые при появлении Тихоокеанской флотилии напали бы на русские, ожидая подхода кораблей объединенного военного флота Японии. Целью адмирала было не допустить прорыва эскадры во Владивосток, что серьезно угрожало морским коммуникациям Японской империи.

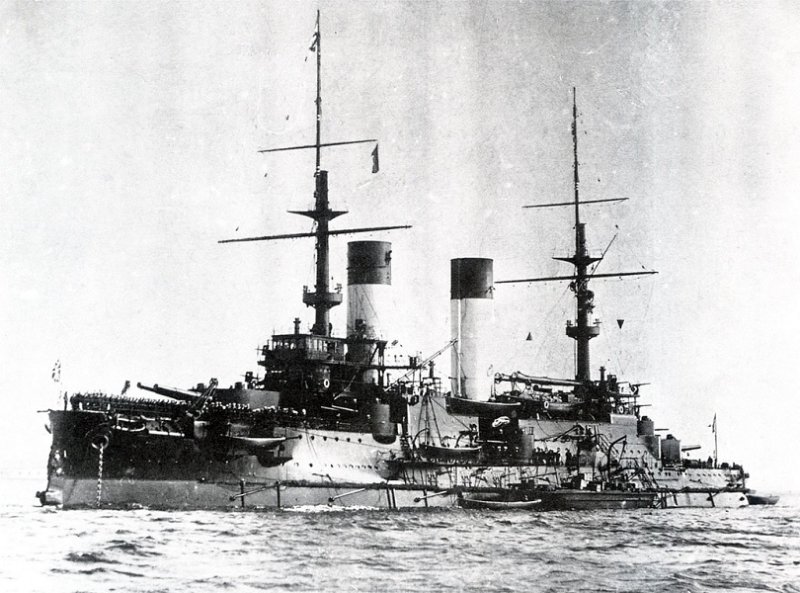

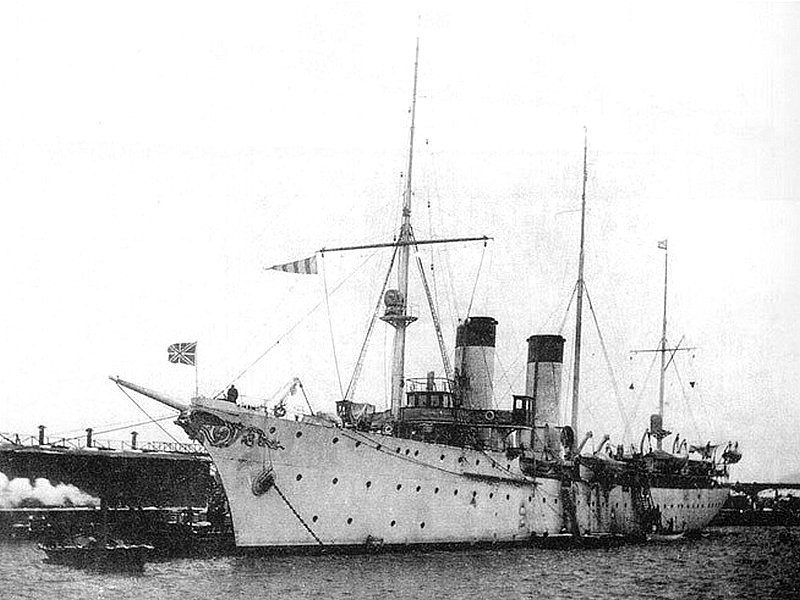

Эскадренный броненосец «Князь Суворов» в 1905 г.

Эскадренный броненосец «Князь Суворов» в 1905 г.

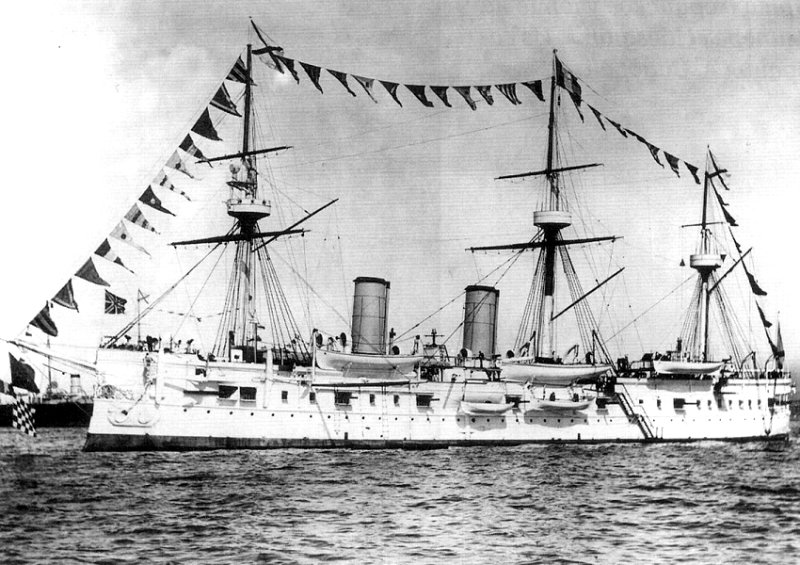

2-я Тихоокеанская эскадра в походе

2-я Тихоокеанская эскадра в походе

Цусимское сражение, рисунок 1910 г.

Цусимское сражение, рисунок 1910 г.

Русское командование допустило ряд стратегических просчетов и не учло множество неблагоприятных факторов, которые в итоге привели к разгрому эскадры. Самой главной ошибкой было продвижение по выбранному маршруту практически вслепую, без каких-либо разведывательных данных о местоположении и силах противника. При этом японский адмирал Того хорошо знал маршрут, состав кораблей и боевые возможности русской эскадры.

В тактико-техническом отношении русский флот значительно уступал японскому: по количеству артиллерийских стволов (228 против 910), по дальнобойности и по скорости перезарядки корабельных орудий. Недостатки огневой мощи российских кораблей (нехватка фугасных снарядов, малый заряд взрывчатого вещества, слабая детонация и низкая скорострельность – в 3 раза меньше, чем у японцев) усугублялись тем, что при последней бункеровке суда по максимуму заправили топливом. Увеличившаяся осадка сделала еще меньшим и так небольшой угол наклона орудий, что снизило эффективную дальность стрельбы.

Из-за полной загрузки основные броневые пояса кораблей оказались ниже ватерлинии, выставив над водой наименее защищенные части корпуса. Кроме того, большая осадка и обрастание подводных частей ракушками из-за долгого плавания в южных морях снизили скорость колонны до 9 узлов. Это не позволяло эффективно менять курс, перестраиваться для защиты поврежденных противником кораблей и маневрировать с нужной скоростью. Максимальная скорость, которую развивали русские суда, составляла 12-13 узлов против 16-18 узлов у японцев. Наконец, подготовка русских артиллеристов была слабой. В этом сыграли роль малое время учебных стрельб, недостаток навыков взаимодействия артиллеристов при следовании броненосцев в составе эскадры, отсутствие опыта обращения с новыми дальномерами, позволявшими вести прицельный огонь на дистанции свыше 20 кабельтовых.

Крейсер «Дмитрий Донской», фото 1905 г.

Крейсер «Дмитрий Донской», фото 1905 г.

Крейсер 2 ранга «Алмаз», 1904 г.

Крейсер 2 ранга «Алмаз», 1904 г.

Адмирал Того на борту броненосца «Микаса»

Адмирал Того на борту броненосца «Микаса»

Историки указывают на еще один недостаток: вице-адмирал Зиновий Рожественский, обладая 35-летним опытом морского офицера, никогда не командовал крупными соединениями кораблей типа эскадры, а возглавлял отряды максимум из 3-5 судов. Если внимательно проследить за ходом сражения, заметно, что приказы вице-адмирала о маневрировании флота под огнем японцев отдавались либо не своевременно, либо не учитывали фактического состояния, повреждений и технических возможностей русских боевых кораблей.

Поход русской эскадры проходил в сложных условиях. 2 октября 1904 г. корабли вышли из балтийского порта Либава. У Гибралтара эскадра разделилась – часть проследовала Средиземным морем к египетскому Порт-Саиду и пошла на Мадагаскар, где должна была ожидать группу кораблей, отправившихся в обход Африки. Несколько судов первой группы отправились на Дальний Восток сразу из Аденского залива на северо-востоке Африки. Все суда собрались в единую 2-ю Тихоокеанскую эскадру во французских владениях в Индокитае, в бухте Камрань (ныне территория Вьетнама). Весь поход протяженностью 18 000 миль занял 220 дней и проходил через Балтийское и Северное моря, Атлантический, Тихий и Индийский океаны. Сложность маршрута объяснялась требованием по возможности не заходить в порты, а также логистикой того времени: ни одно дружественное государство на пути из Балтики в Порт-Артур не смогло бы заправить топливом и загрузить припасами в короткий срок 38 броненосцев, крейсеров, миноносцев и вспомогательных судов. Кроме того, по законам того времени иностранные военные суда не могли находиться в портах нейтральных стран больше определенного срока.

Командующий флотом Японии вице-адмирал Х. Того

Командующий флотом Японии вице-адмирал Х. Того

Вице-адмирал З.П. Рожественский

Вице-адмирал З.П. Рожественский

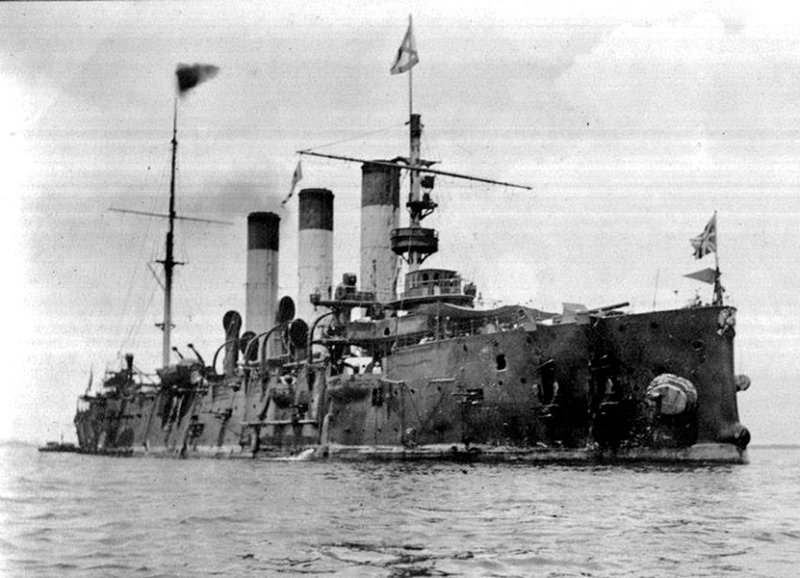

Крейсер «Аврора» после Цусимского сражения

Крейсер «Аврора» после Цусимского сражения

Встреча русских и японских эскадр состоялось ранним утром 14 мая 1905 г. к востоку от острова Цусима. Боевое построение 38 русских кораблей представляло собой 3 отряда броненосцев, отряд разведки, 2 отряда миноносцев, группу из 8 вспомогательных судов и крейсерский отряд. В нем находился и крейсер «Аврора», ставший в 1917 г. символом Октябрьской революции.

Командующий Зиновий Рожественский после столкновения с противником поставил эскадре задачу прорываться на север любой ценой, не вступая с японцами в артиллерийские дуэли. Оборонительная пассивная тактика привела к тому, что японский флот расчленял отряды эскадры на отдельные группы и методично добивал суда плотным артиллерийским огнем на средних и малых дистанциях. Сражение не прекращалось и ночью, и утром 15 мая. Русские корабли бились ожесточенно, но не смогли отбиться от японцев, на стороне которых сражалось 125 кораблей. Объединенные силы противника превосходили численность Тихоокеанской эскадры в 3 раза!

Итоги сражения оказались катастрофическими для русского флота. За двое суток было потеряно 23 боевых корабля, в том числе 9 броненосцев и 5 крейсеров. Погибло более 5000 моряков, 6106 адмиралов, офицеров и матросов были взяты в плен, в том числе тяжелораненый Зиновий Рожественский и его штаб. Японцы потеряли всего 3 миноносца и около 700 человек убитыми и ранеными. До Владивостока удалось дойти всего трем кораблям эскадры – крейсеру «Алмаз» и миноносцам «Грозный» и «Бравый». Остальные русские корабли, находившиеся на плаву, были захвачены японцами.

Гибель русского крейсера в Цусимском бою

Гибель русского крейсера в Цусимском бою

Сражение русской эскадры. Картина 1900-х гг.

Сражение русской эскадры. Картина 1900-х гг.

Памятный знак о Цусимском сражении в Бресте

Памятный знак о Цусимском сражении в Бресте

Винить в поражении одного лишь Рожественского несправедливо. Причинами катастрофы была неграмотная военно-техническая политика руководства императорской России. Например, в 1904 г. была упущена возможность купить у Италии 2 новых броненосных крейсера, и после срыва сделки их тут же приобрели японцы. Руководство флотом экономило средства на морских стрельбах и боевой подготовке, отправляя корабли в «вооруженный резерв» у причалов российских портов. Конструкция боевых рубок русских судов допускала попадание осколков сквозь смотровые щели, на палубах находилось большое количество горючих материалов, броневые пояса имели недостаточные размеры. Снаряды для корабельной артиллерии были крайне низкого качества, но зато обходились дешево царской казне.

Подвигу русских моряков, павших в Цусимском сражении, посвящены Свято-Николаевская братская церковь в Бресте, «Цусимский обелиск» в Никольском саду Санкт-Петербурга, памятные знаки в Кронштадте и Владивостоке. Трагедия 2-й Тихоокеанской эскадры подробно описана в двухтомной эпопее «Цусима» писателя А.С. Новикова-Прибоя (1877-1944), участвовавшего в Цусимском сражении. В 1906-1909 гг. из печати вышли литературные произведения других участников битвы: «От Либавы до Цусимы» корабельного инженера Евгения Политовского и трилогия «Трагедия Цусимы» капитана 2 ранга Владимира Семенова. Литература, посвященная Цусимскому сражению, насчитывает несколько десятков русских и японских источников, в том числе сборники официальных документов, карты и схемы, исторические исследования и документальные материалы в виде дневников и писем русских моряков.

Указом императора Николая II в феврале 1907 г. была учреждена бронзовая медаль «В память похода адмирала Рожественского на Дальний Восток», которой наградили всех живых участников Цусимского сражения. Она носилась на ленте «романовских гвардейских» цветов из полос белого, оранжевого и черного цвета.

Бронзовая медаль участникам Цусимского сражения

Бронзовая медаль участникам Цусимского сражения